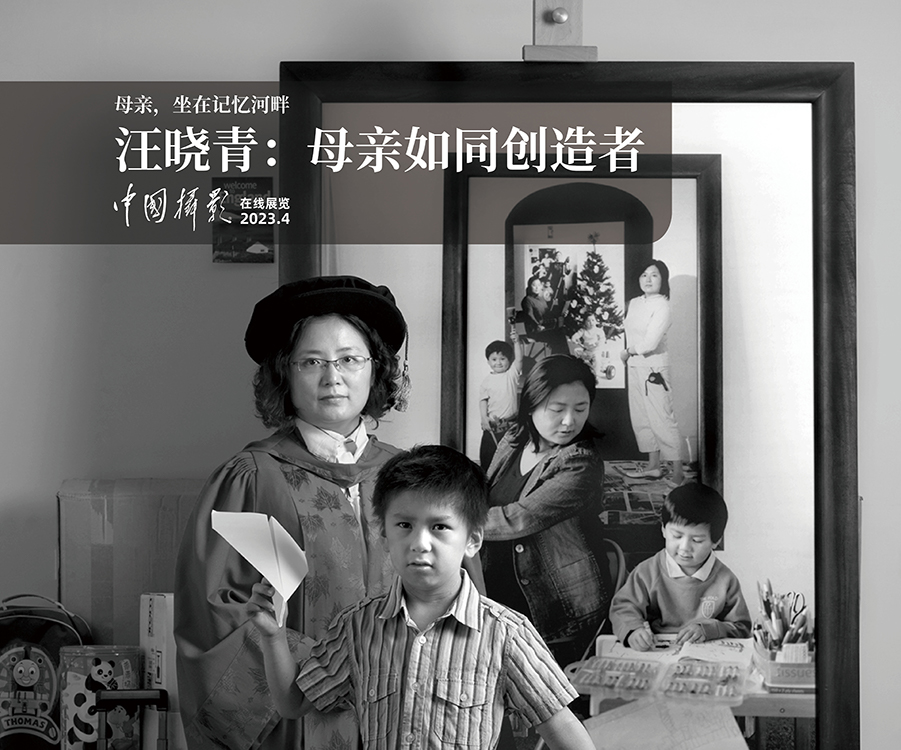

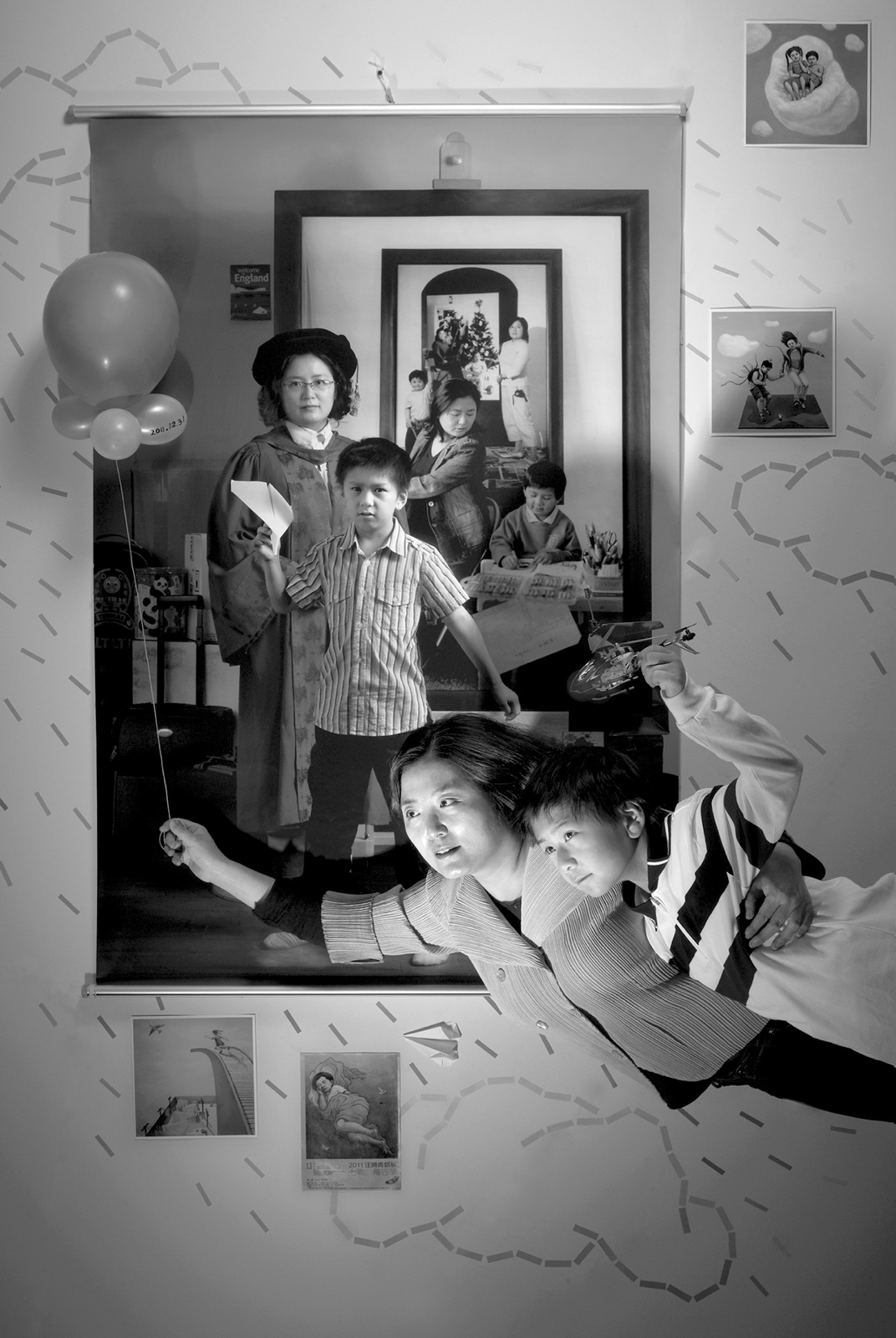

汪晓青:母亲如同创造者

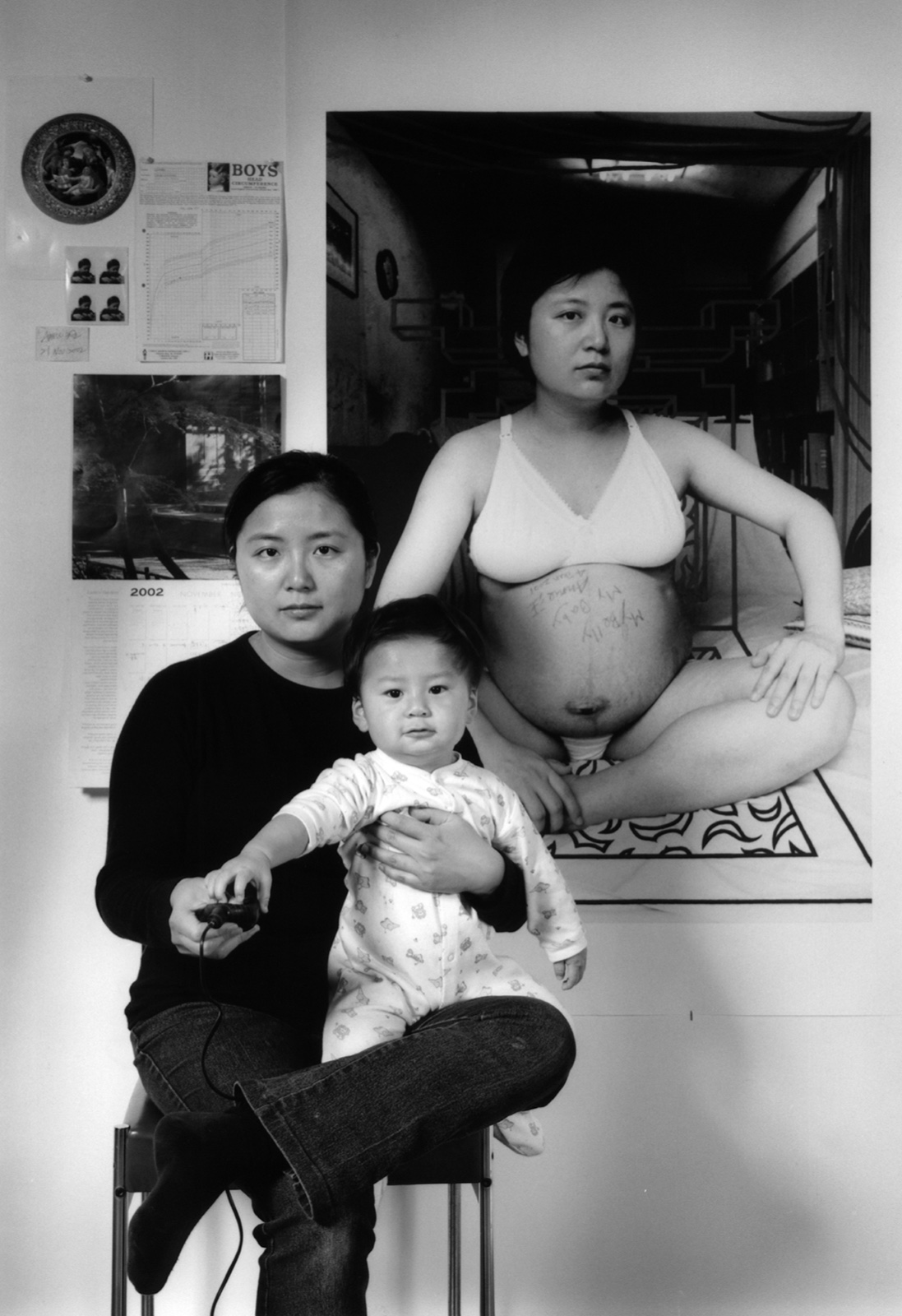

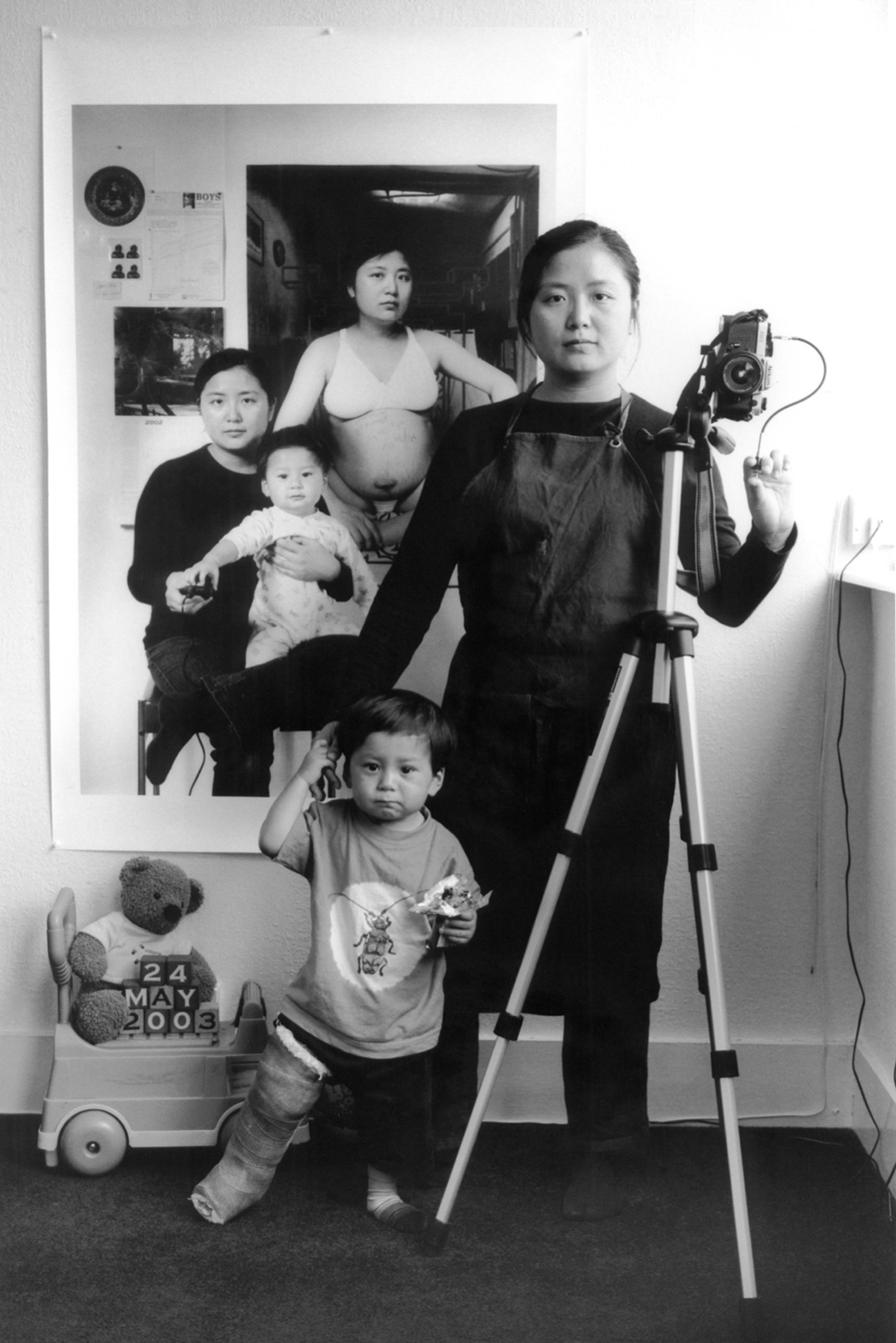

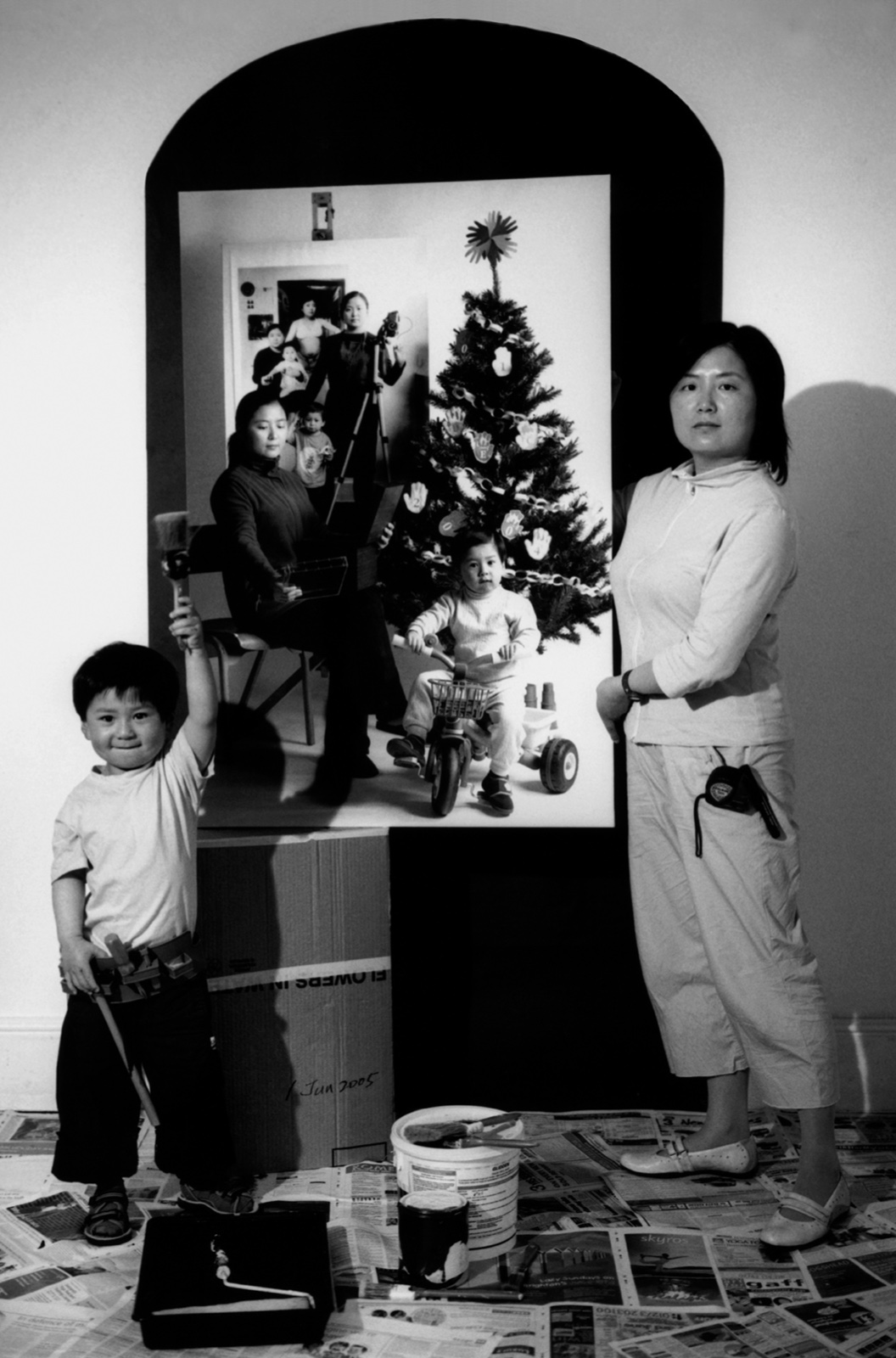

对我来说,母亲不但创造了生命,也通过亲子关系持续地创造出丰富的生活体验。但做母亲其实也是一个漫长且五味杂陈的过程,远非只是甜蜜的关系或自我牺牲所能表达。而生活中大量基于刻板印象的对母亲再现,对处于母职的我,竟成了一种无以慰藉且难以避免的疲劳轰炸,这也成为我创作此系列作品的原动力。从2000年怀孕开始,在不那么愉悦的孕症困扰下,我开始尝试以母亲的 角色进行艺术创作。 从一开始纪录自我如何在母职的面前消失,到在不断创造些什么的意念驱使下,我试图让母亲与艺术家的两种角色紧紧结合,一种复杂、多样且具创造性的体验因此被表达。 这组《母亲如同创造者》作品持续进行了20年,它让我相信母亲除了可以有方法在母职中保有自我的主动性,更可以运用创造性来翻转人们固有的母职印象。 从第一张2001年预产期前一天所拍摄的自拍照开始,每隔一段时间,当我与儿子有了对生命体验的共识时,我会在上一次(我与我的儿子)所拍摄的家庭照前拍下我俩的新合影。 因此,在时间的推动下,不同年代、不同样貌的(我与我的儿子)一起涌现在同一个平面上。 由此,不同年代的(我与儿子)及我们所共同创作的母子图,被压缩在一个奇异空间内不断地对话,而呈现出复杂、琐碎且多采多姿的纪录。 这般不断地创造与自我再现,如同时光隧道式的视觉再现,不但层层记录下二十年来的坚持与累积,也让我们彼此的成长与改变鲜明地展现出来。更重要的是,在持续的创作中,我用生命与时间去挑战那些单一且固定的母亲形象。 母亲如同创造者 - 预产期前一天,2001 年 忍受着孕症,我的身体专注地孕育一个新生命。这样的过程是珍贵、辛苦且充满挑战与创造性的。对于长期创作的我而言,用生命来创造,比制作一件艺术品还要困难、还要伟大,是应该被珍惜与重视的。 母亲如同创造者 No.2- 一起按快门,2002 年 2002 年,除了在英国上博士班的课程外,我几乎就在挂了第一张放大的作品前过着我的居家母职的生活。 有一天我抱着儿子一起专注地面对着它,突然惊觉,分属于不同时空、不同心情的我和儿子,竟可随着影像与想象开始了复杂又有趣的对话。 于是,一层又一层的拍摄灵感就此展开。 我决定于第一张大照片前,手握快门线拍下我和儿子的第二张合照,表达出来自母亲的创作理念。除了在拍摄布景中加入这一年间我所签下的文件与拍摄时间外,最有趣的是,儿子那突然伸过来一起按快门的手,意外地强调出他的自主与我们“一起创造”的重要。 母亲如同创造者 No.3- 儿子的脚裹石膏,2003 年 2003 年,儿子不小心跌伤了腿,此事如同导火线般让我陷入无法同时维持母职与自我实现的挫败感中。 在异乡的孤立更加重了困顿的严重度。 于是我拍下这段时间我们一起面对过的困难带来的启示。 儿子受伤的腿需要石膏来支撑,母亲想一手牵儿、一手按快门就需靠脚架来帮忙 , 而现实中母职遇到难题也需要积极地寻求外援。 母亲如同创造者 No. 5- 布展,2005 年 2005 年,我准备着在英国博士班第一次个展时,我儿子每天吵着要帮忙,因为他想成为帮助别人完成建造工作的卡通人物“巴布工程师”。穿上了儿童专用的工具腰带玩具,儿子开心地拿着油漆刷要帮我布展,于是我就将两人努力准备布展的情景记录下来。 母亲如同创造者 No. 6- 用功,2006 年 汪晓青 2006 年,我开始忙于博士论文的写作,而儿子也爱上画画。 几次在我们一起用功的片刻,让我想起母亲一边操作着缝纫机、一边督促小孩在旁读书的美好景象。然而,想象和现实是有所差距。 需要长时间专注于研究的我,在儿子不断兴高采烈地汇报画画内容的举动下,被频频打扰。虽这般可爱的打扰是幸福的,但心里却着急地不知如何面对论文龟速的进展,及学校博士班人事转变与指导教授更换所产生的大麻烦。 母亲如同创造者 No. 8- 筑梦,2011 年 汪晓青 在这样的时光隧道里,我与我的孩子有了更多不断地审视并累积自己的机会。 十年了,一种累积的感动让我更有向前的力量。2011 年,我利用不同观点与角度拍下我的期待,期待仍持续经历风风雨雨的自己,在未来无论还会遇到什么困难与阻碍,都可有勇气与智慧来转换角度,让危机成为转机,让理想可以用一种踏实的方式展翅飞翔! “我和儿子在同一高度”系列,2002 年― 汪晓青 汪晓青 1972年生于中国台湾台北市,艺术家,英国布赖顿大学艺术创作博士。目前为青田艺术空间负责人,并于台湾东华大学艺术与设计学系担任助理教授。