在历史研究中,一项新技术传播的完整过程,除了有“传入”,还应该有“接纳”的一步,但在以往中国早期摄影史研究中,由于史料的不足,对摄影术从外国人向中国人传播的具体过程往往一笔带过,对于中国人自己如何认识、研习摄影技术,其实值得我们更多更细致地探讨。山西大学的李豫先生于20世纪90代初发掘了清代晋籍藏书家杨尚文之子杨昉的笔记手稿《朗山杂记》,记载了他进行摄影实践的内容,但国内摄影史的研究并未对这份史料给予足够的关注。随着近几年新史料的发现,有更多的线索与杨昉的这份手稿联系起来。综合这些新发现的中外史料,能看到清末身居北京的本土摄影爱好者如何进行摄影实践,于故纸堆中慢慢显现出来的一些杨昉的事迹,成为我们了解中国早期本土摄影活动的一个窗口。

杨昉:一位19世纪中国摄影师的学习与实践

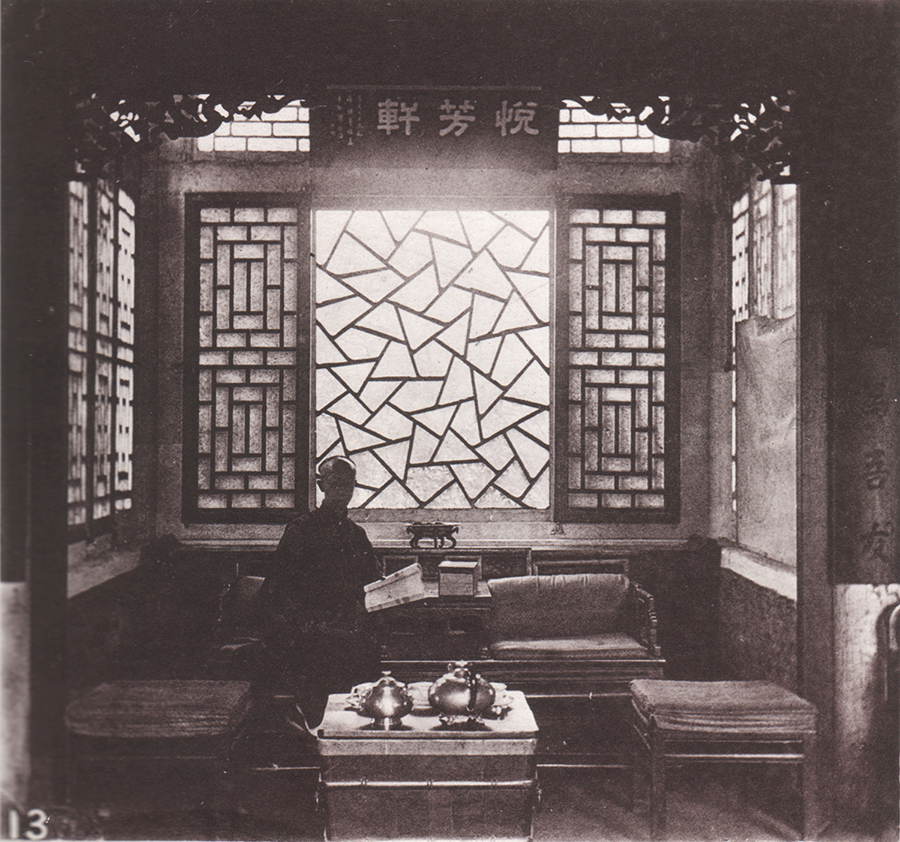

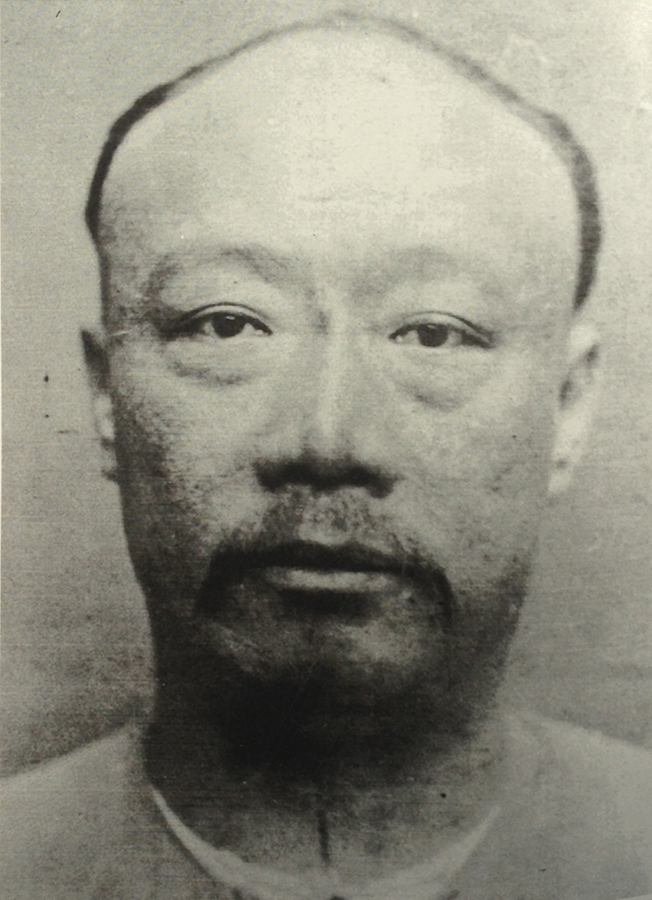

杨昉与家人于“云中之阁”合影,1871年, 约翰·汤姆逊 摄杨昉(1831—1894),字少初,号朗山,山西灵石张家庄人。其父杨尚文,字墨林,是清末著名藏书家,有《连筠簃丛书》存世。清末时其家族在山西、河北、河南、山东、北京等地开设的票号和当铺达一百余家,被称为“当杨家” ,良好的经济基础为他研习西方科技提供了条件。李豫先生说杨昉受教于其父为他聘请的洋教师,后来随洋教师先后去了日本、英国、法国、德国考察。此说没有旁证,可能是出于对杨昉遗物中“法国银器”“德国显微镜”“英国纸”等的推测。 杨昉没有参加过科举考试,以“附贡生”的身份报捐道衔,在兵部衙门任职,经查《大清缙绅全书》,的确有杨昉的记录,他在1856—1860年间担任兵部衙门郎中,武库司行走,属额外司员。杨家在北京前门外有一所大宅名“莲筠簃”,杨昉在这里交友、会客、从事他感兴趣的科学实验,等等。据其曾孙杨德裕撰文回忆,光绪六年(1880)杨昉携家眷返回山西阳泉张家庄,连同他的书籍、摄影器材、煤气设施等,“雇用数十峰骆驼运月余方毕” ,据说在他去世后,其子将他的照相机卖给灵石梁静庵,后者开设了灵石第一家照相馆。 19世纪六七十年代很多到过北京的外国人游记里都提到过这位爱摄影的“杨老爷”。英国外交官阿尔杰农·米特福德(Algernon Mitford, 1837—1916)在1866年4月12日的家书中讲述了他对杨昉家的拜访:“杨老爷是位蓝顶子的三品官员,在兵部任职,但他每年还会有1万~1.2万英镑的私人收入……我在俄国使馆与他相识,他邀请我们去他家参加中秋节的晚宴。他在外城有座大房子……有个房间的装饰紧随欧洲的时尚,另一个房间装饰了很多把枪,还有望远镜、时钟、气压计、温度计等其他外国物品。他还有一间摄影棚……他还送给我们自拍的肖像。” 还提到他思想超前,像电报、铁路这些朝廷大臣都感到头疼的东西他却很感兴趣,甚至还想在北京和山东之间架条电报线,以便能随时掌握自己在山东那边生意的状况。 杨昉站在自家的小玻璃屋前,1871年,约翰·汤姆逊 摄1870年11月9日,美国前国务卿威廉·西华德(William Henry Seward, 1801—1872)游览北京期间受邀去杨昉家做客,他的养女奥利弗(Olive Risley Seward)在游记中写道:“杨昉,是位开当铺的‘红顶’商人,是北京最富有的三个人之一,曾在上海接受教育,接触了西方的生活方式……我们看到他的屋子里有化学药瓶和照相器材……他很熟悉摄影,给我们看了他为妻子拍摄的照片。” 1871年8月,美国政治家、旅行家詹姆斯·布鲁克(James Brook, 1810—1873)在他的家书中也提到访问杨昉家,说“他也是一位摄影家,还向我们展示了为妻子拍摄的肖像”。 1871年英国摄影家、旅行家约翰·汤姆逊来到北京,也与杨昉结识。汤姆逊造访杨昉的宅邸时拍摄了一组照片,还说到会再次拜访杨昉,“教他怎样用在北京能弄到的材料配制冲洗照片的药水。” 汤姆逊在杨昉家至少拍摄了7张照片,其中5张被选中印在汤姆逊1873—1874年于英国出版的《中国与中国人影像》(Illustrations of China and its People)。1874年,一支俄国考察队从圣彼得堡出发前往中国考察茶叶产地,9月26日,队医皮亚赛特斯基(Pavel Piassetsky)拜访了杨昉家,他在日记里写道:“我在这儿结识了一位叫杨昉的中国人,一位各方面都很特别的人……他的家坐落在外城,距离使馆不远……他大约有五十岁,身材不高,很胖,有稀疏的小胡子……我们讨论了科学、医疗、摄影和化学……他还说将来打算获得北京独家的煤气供应权……此外他还有个摄影棚。” 与皮亚赛特斯基一同访问杨昉的还有随队摄影师鲍耶斯基(Adolf Erazmovich Boyarsky),他在探险队回国出版的照片册中,还收录了两张杨昉家女眷的肖像,这两位妇人都是旗女打扮,坐在院子的小亭中。由以上外国人的记述可知,到1860年代中期,杨昉在北京的外国人圈子里已经有相当的名气。在同时期的中文资料中也有一些相关的记述,从中可以窥见杨昉身边的一些士绅文人对摄影的体验和看法。刊刻于咸丰辛酉年(1861)冯志沂的诗集中有作于己未年(1859)的一首纪事诗《杨少初兵部以西法为余写真,绝肖,赋谢》“明镜肖物形,物过形亦渺。镜影傥长存,丹青失其实。杨侯出新意,人力夺天巧。颐镇具凹凸,须眉敌分杪。平生半面人,妇孺见能晓。神魂疑被摄,倘悦不自保。吁嗟技至此,相识悔不早。君看镜中人,已非昔时好。更忧自兹去,愁病日衰老。惭负幻中真,我歔君绝倒。” 冯诗中提到“神魂疑被摄,倘悦不自保”,担心自己的魂魄被照相机“摄”去,这代表了当时一部分中国人对摄影的态度。咸丰十一年(1861),何庆澜也写有一首记述杨昉摄影活动的诗,《少初五甥以西法为余传小像因作长歌赠之》,“虚堂悬镜遥相照,顷刻色像嵌玲珑……余间相与消长昼,登楼每趁朝阳红。仰度天光陈几幔,俯窥地影辨西东。半方小柜支三足,一鉴圆光透几重……毋敢妄动动辄咎,闻者唯唯谨奉从。镜像一现留传稿,片纸微教薄日烘……妙技为我一再试,晴曦朗朗犹当空,此技如值风雨晦冥则不可辨,安得鲁阳挥戈术,长在光天化日中” 。著名画家董寿平收藏有一张其曾祖父董文涣的肖像照,也是出自杨昉之手。董文涣(1833—1877),字尧章,号砚樵、研秋,山西洪洞杜戍东堡人。咸丰六年(1856)进士,历官翰林院庶吉士、日讲起居注、巩秦阶兵备道等职。他与杨尚文是同乡且关系密切,在他的日记《砚樵山房日记》中记录了同治十一年与杨昉的多次交往,在二月二十五日(1872年4月2日)的日记中还提到拜访杨昉:“午刻,同澍田访少初,用西洋法照小像。”

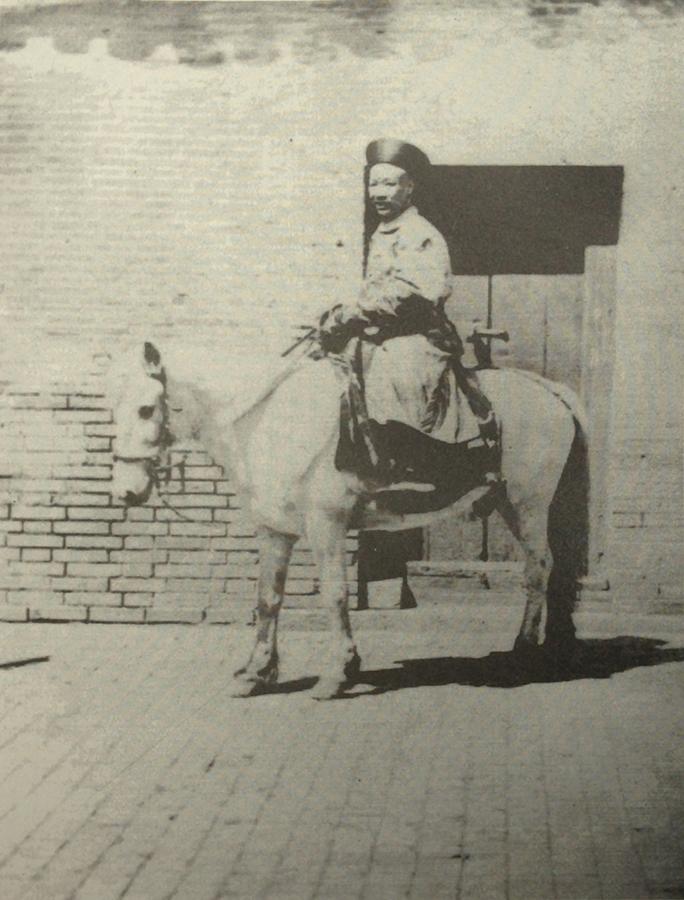

在董文涣的日记中还有杨昉为曾任礼部侍郎的周寿昌拍摄肖像的记录:“(同治十一年三月)初八(1872年4月15日),晴……午刻荇老过,同访少初照像。” 其中“荇老”即周寿昌。从以上文献的记载来看,杨昉的摄影实践主要在1859—1880年之间。杨昉身后留下一部名为《朗山杂记》的手稿,是他进行科学研究时的笔记,记载了配制摄影药水、制作玻璃、做动物标本,甚至种菜、腌咸鸡蛋的方法等内容,其中27条与摄影直接相关。杨昉家的一位女眷与一个孩子合影,1871年,约翰·汤姆逊 摄笔记中与摄影有关的内容一开始就提到德贞1873年出版的《脱影奇观》,由此可知杨昉笔记中有关摄影的部分是他对之前十多年摄影经验的总结。此外还5次提到一个叫“翟多马”的人,分别是“照字画法帖加厚方”系“翟多马传”;“发现水方”是 “翟多马在先之方,后又刊出一方寄来,另寄玻片一包嘱咐当试之”;“做电气罐内炭精条之法” ,“屡询之洋人,知之甚少,惟翟师谓系煤气炉内所结”;“翟多马发现干玻片方”,“翟多马”就是当时供职于大清海关,并在北京提供商业摄影服务的托马斯·查尔德的中文名 ,杨昉尊称其为“翟师”,可见在摄影及其他西方科技的应用方面查尔德给予了他很多指导和帮助。从目前发现的资料中还无法得知杨昉最初是通过什么途径获得了摄影方面的设备和技术,他可能在上海生活过,并在那里学会摄影,毕竟1850年代上海就已有商业摄影活动。到1870年代,杨昉已经与在北京居住或途经北京的外国摄影师有交往,从他的笔记和其他文献中,可以窥见一些1870至1880年代北京摄影圈子里技术交流的情况。当时正是火棉胶湿版法流行,以及干版法开始出现的时期,所以与民国初年光社、黑白影社等业余摄影群体不同的是,诸如设备的品牌、规格、拍摄内容、风格这些都还没有进入杨昉与其他摄影师切磋的范围,相互交流学习的重点还在影像的产生这一化学过程上。火棉胶湿版法在1851年公布后,很快成为摄影工艺的主流。德贞翻译编辑的《脱影奇观》刊印于1873年,在第一卷中介绍了感光的基本原理、银版法之后,第二卷就详细介绍了湿版法。杨昉显然看过这本书,在笔记中表示书中介绍的方法已经很详细,只要按图索骥就能成功。 但作为一个已经有十多年摄影经验的人,他又说到书中介绍的方法也有不尽如人意的地方,比如为玻璃正片或负片“上漆”的方法总是不理想,甚至从国外买了配置好的漆仍然不满意,“照人影尚可用,照字帖则不佳之甚”。 其父杨尚文是著名藏书家,曾将藏书刊刻出版,也许是因为这个原因,字画法帖是杨昉较为重视的拍摄内容。拍摄法帖不需要影像有太多层次,重要的是清晰且有较高的对比度,从工艺角度来看,所用的显影、定影药剂的成分、比例与拍摄人像和风景都不同,为此杨昉在与查尔德交流后自己对配方做了调整。查尔德提供给杨昉一个“照字画法帖加厚方”,从化学原理上来说,就是要加入更多的卤化银,并还原出更多的银单质。其中一个重要步骤是将碘化钾滴入氯化汞溶液生成碘化汞,关于这一步操作,杨昉在笔记中写道 “以见稍红色为合式”。碘化汞在常温下即为红色,也就是说可以通过颜色确定溶液中生成了碘化汞。由此可见当时的摄影爱好者钻研的方向与后来大有不同,在摄影得以应用的最基础的工艺层面上,杨昉有着较为深入的探索和实际操作经验。在《脱影奇观》出版的1873年,欧洲已经开始出现了干版法工艺,即以明胶代替火棉胶,感光剂以溴化银为主要成分。采用溴化银为感光剂可以大大缩短曝光时间,杨昉说:“其如炮响一声之工夫即成”,而且室内这种低亮度的环境也可以拍摄。 德贞虽然在书中提到了干版法,但没有给出具体的制作方法,而杨昉在笔记中记录了较为详尽的制作过程,显然是得自查尔德。查尔德两次向杨昉提供干版玻璃底片的显影配方,第一次的配方和德贞的第三个配方类似,只是进行了简化和升级,用氨水替换了碳酸铵,且从三瓶组份简化为两瓶组份。第二次提供的配方再次简化,既然配方中对显影有益的主要是溴离子和铵离子,干脆直接加入溴化铵。而且在德贞的配方中都没有中止显影的操作,在杨昉自查尔德处学来的这个配方中,有用到白矾,即硫酸铝溶液来中止显影过程的步骤。杨昉的摄影作品存世极少,究其原因,一方面,从他的身份背景和时人的记载来看,他显然只是一个业余摄影爱好者,拍摄的人像照片多赠与友人,不像当时的外国摄影师或照相馆的商业作品,因为有规模不等的复制、公开发行售卖,大量流散之外也有一些能保存下来;此外,李豫先生在文中称杨昉在北京、南京、山西拍摄了大量人物、静物、风景、书画照片,但“他的作品、著作、书籍大部分毁于“文革”中,包括外国友人在咸丰年间为杨昉创作的大型《杨昉》油画,目前杨昉后人手中仅留存有两张杨昉的照片,一为正面肖像,一为摄于同治七年(1868)的杨昉骑马像”。杨昉留下的这份手稿,为研究19世纪中国的摄影爱好者如何进行摄影实践提供了宝贵的素材。于今日的摄影史学者,可以从中窥见他对摄影的理解以及当时北京摄影圈中大家在技术层面的交流。对于杨昉,摄影只是化学知识在日常生活场景中的一种应用,是一种非常实用的记录手段。通过对杨昉的研究也能发现在19世纪的中国,那些不把摄影直接作为谋利手段的本土摄影实践者群体的一些共同特点。但也需要清醒地认识到杨昉极可能是个特例,像他这样非常富有、对新科技抱有极大热情并乐于付诸实践、有广泛的外国人交友圈,更重要的是有非常开明的思想的人,在当时的中国可能凤毛麟角。但无论如何,杨昉和他的手稿都是早期中国摄影史研究的重要对象。这一方面帮助我们看到在特定的社会历史语境中,摄影除本身作为一种工具外如何作为一种社会实践介入日常生活,并以此串联起实践者的文化观念与政治经济条件;同时也帮助我们看到“观看”作为一种文化活动是如何由技术的发展所改变,这种改变的发生又需要哪些必要的契机。历史影像学者,长期从事中国老照片的研究和收藏,编译有《1900,美国摄影师的中国照片日记》《中国与中国人影像》等书。本文首发于《中国摄影》杂志2023年7月刊“论谈”栏目