2024年6月

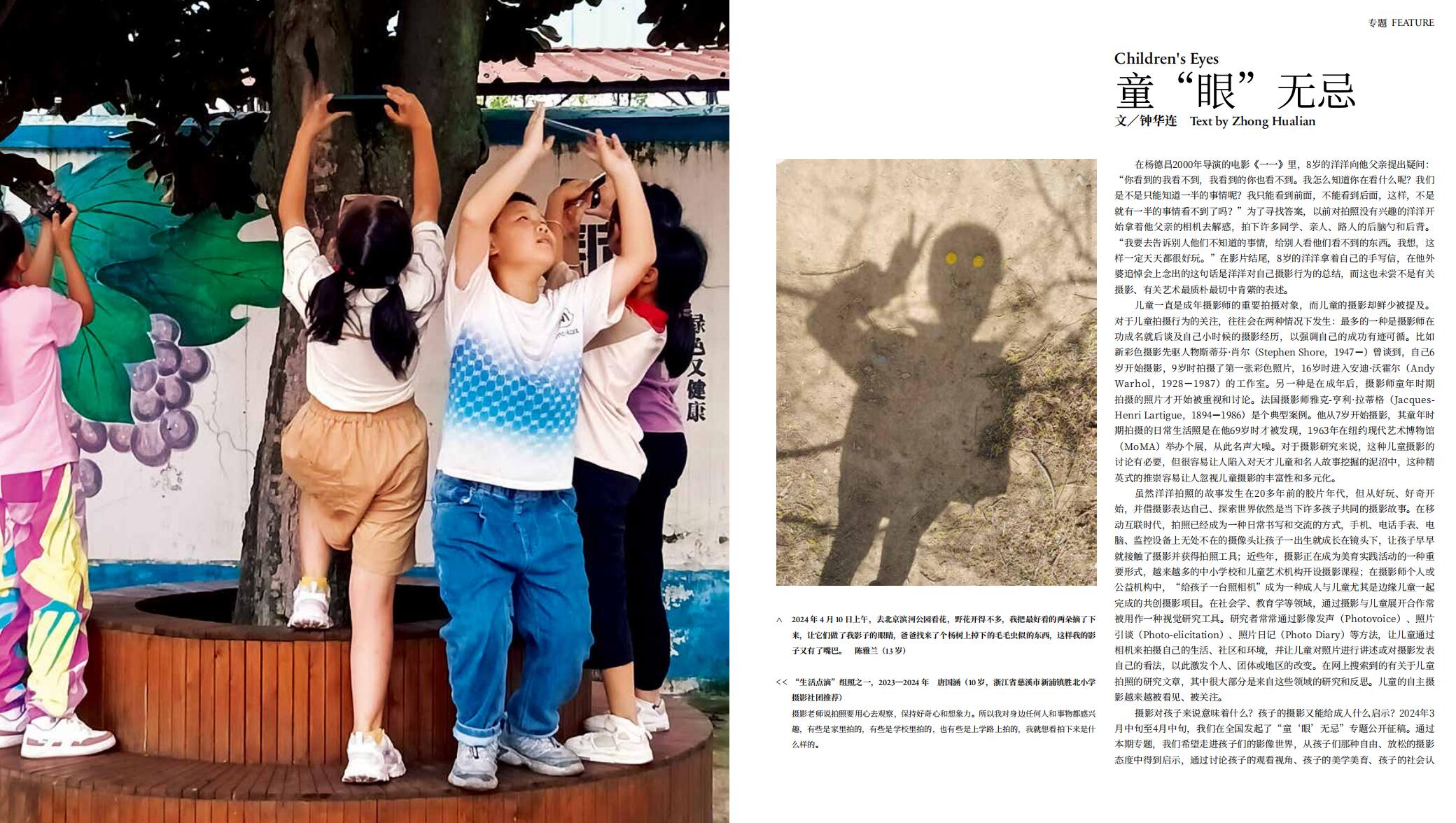

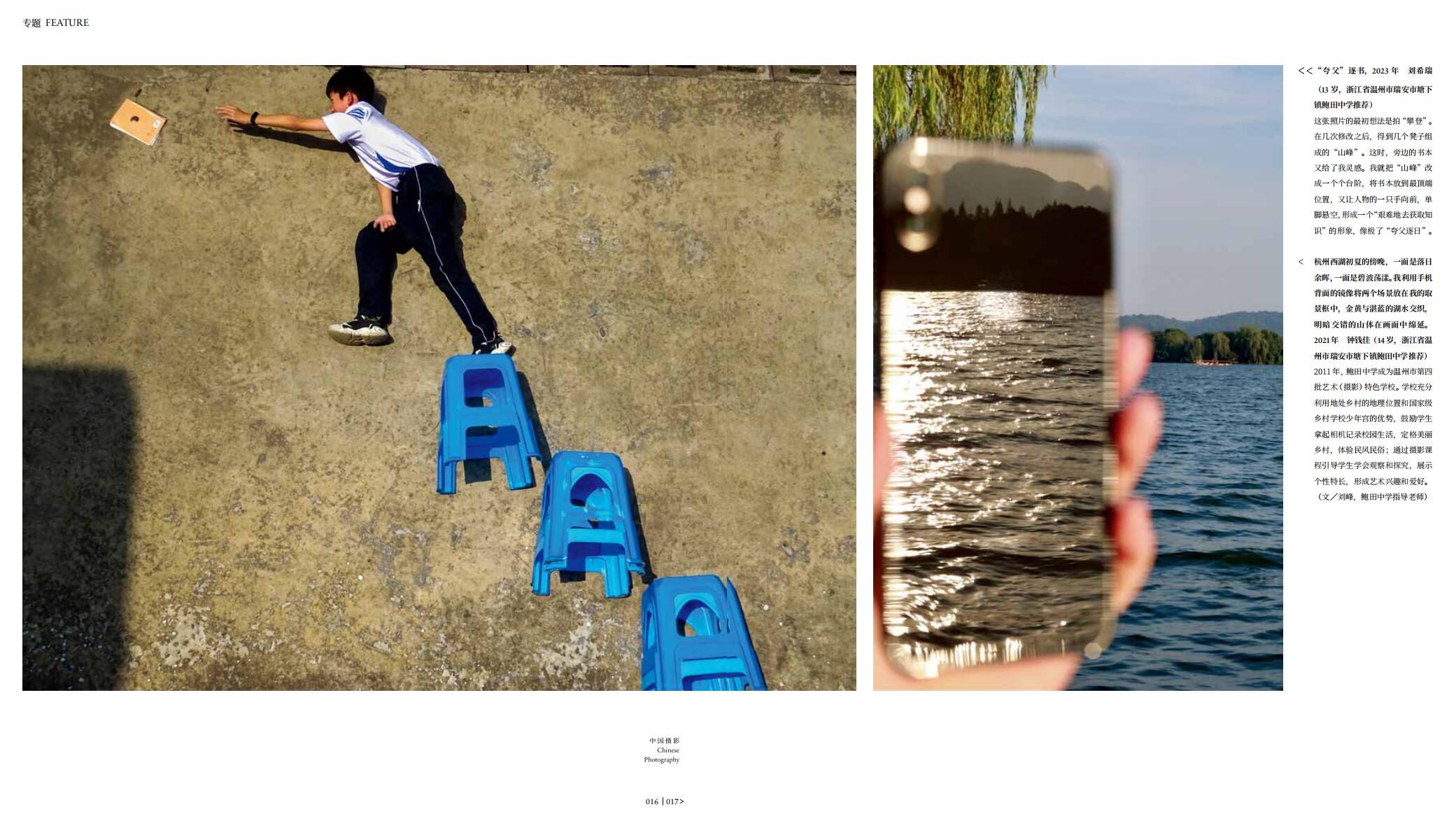

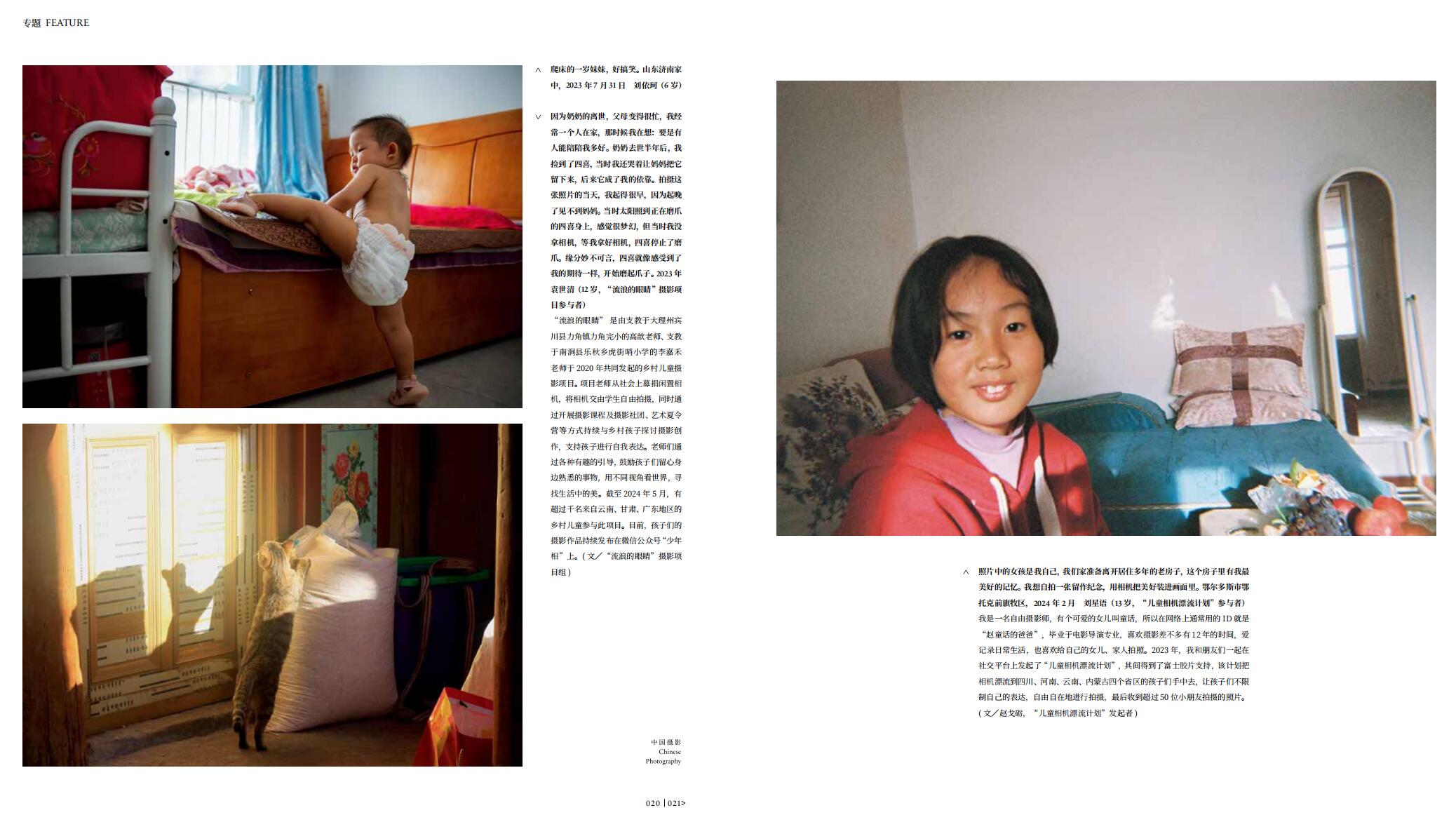

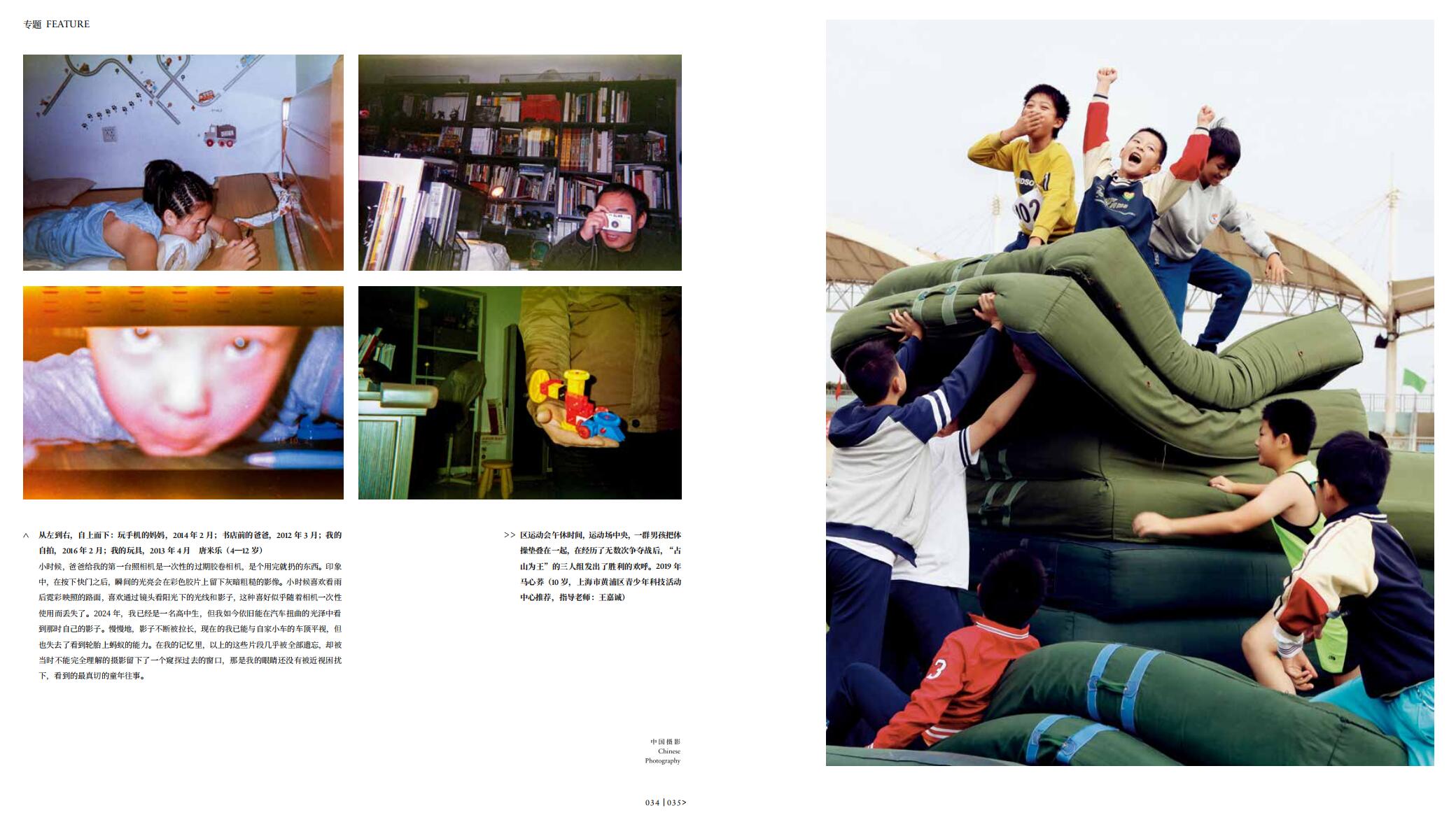

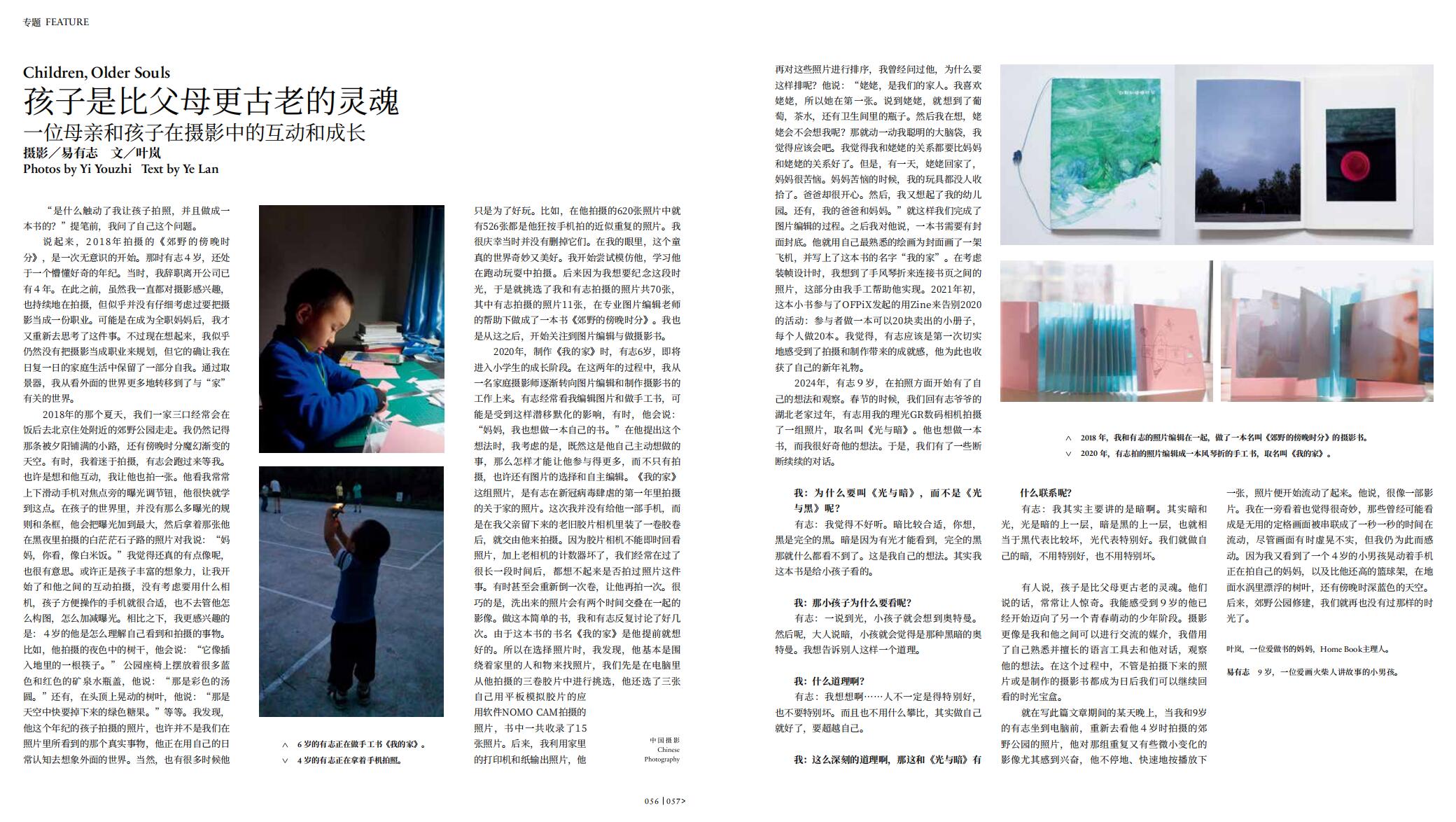

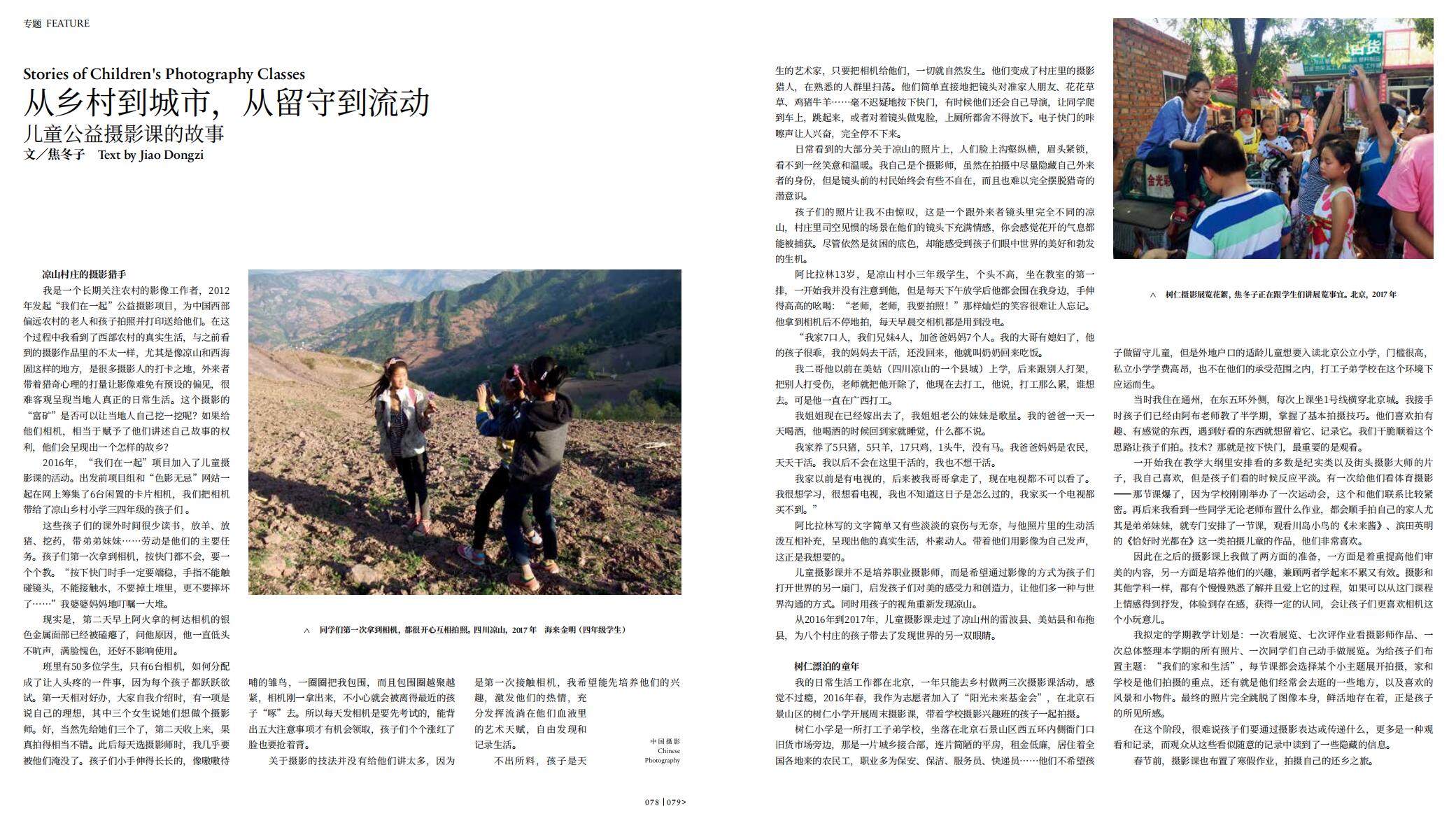

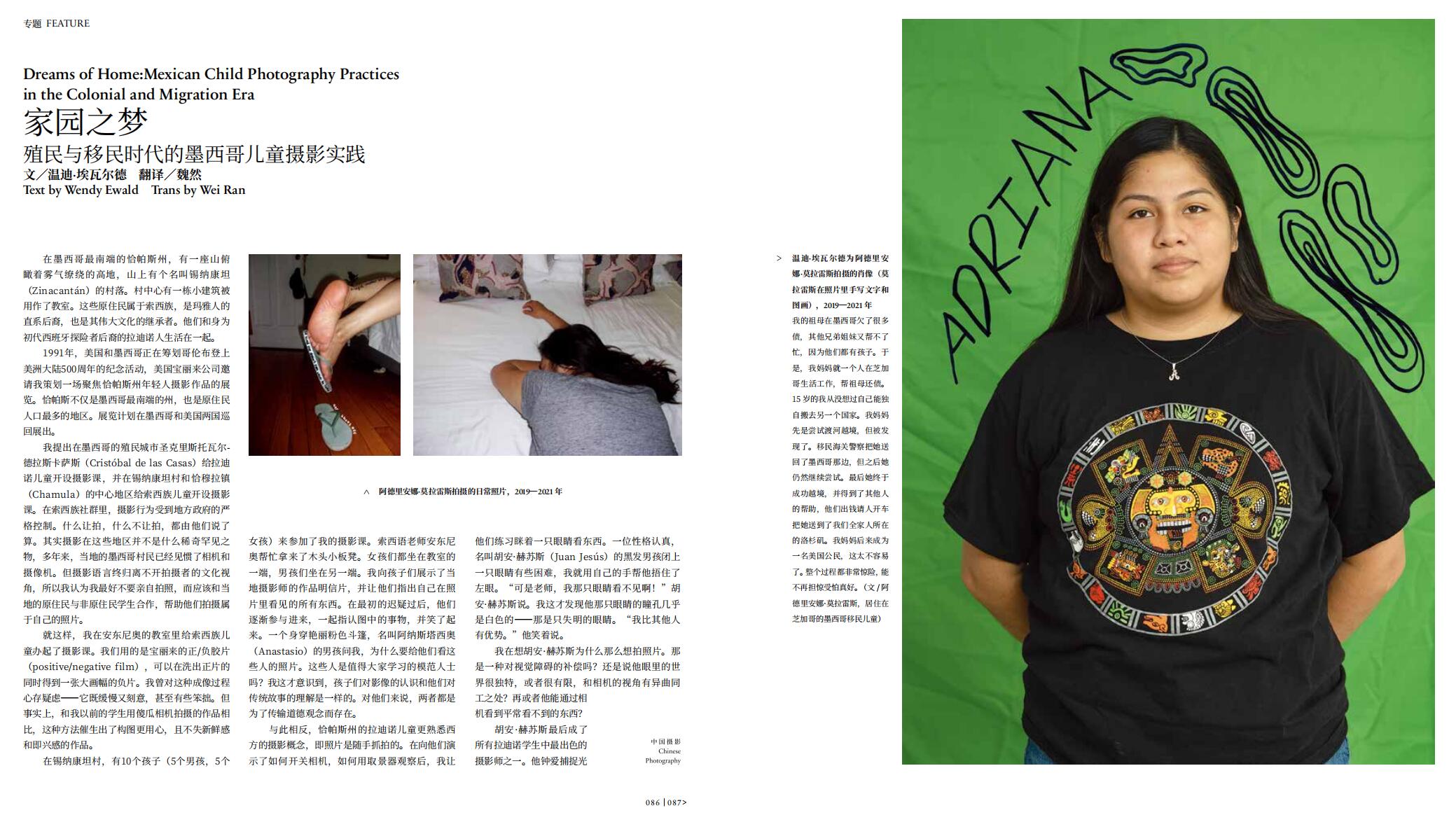

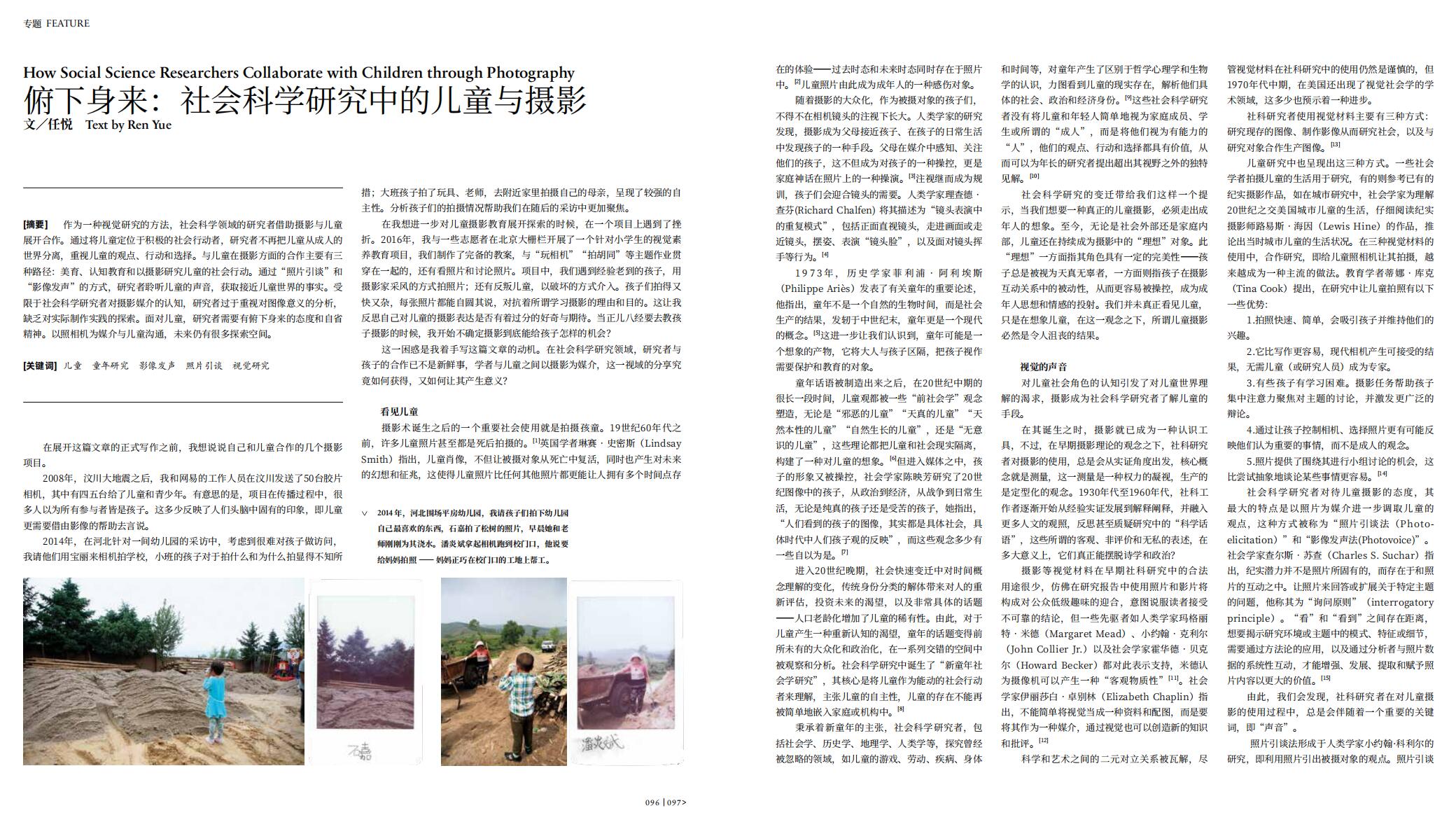

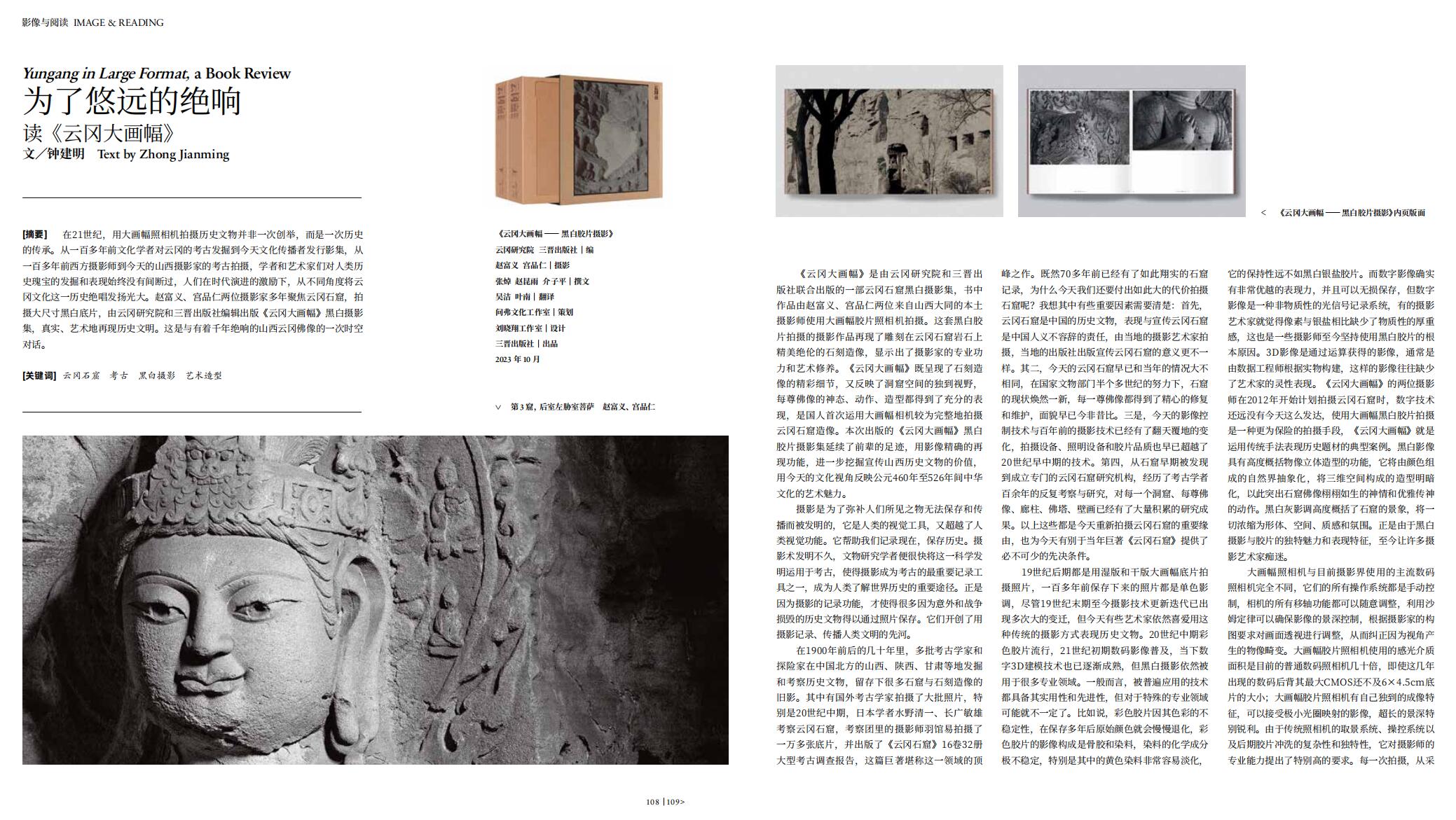

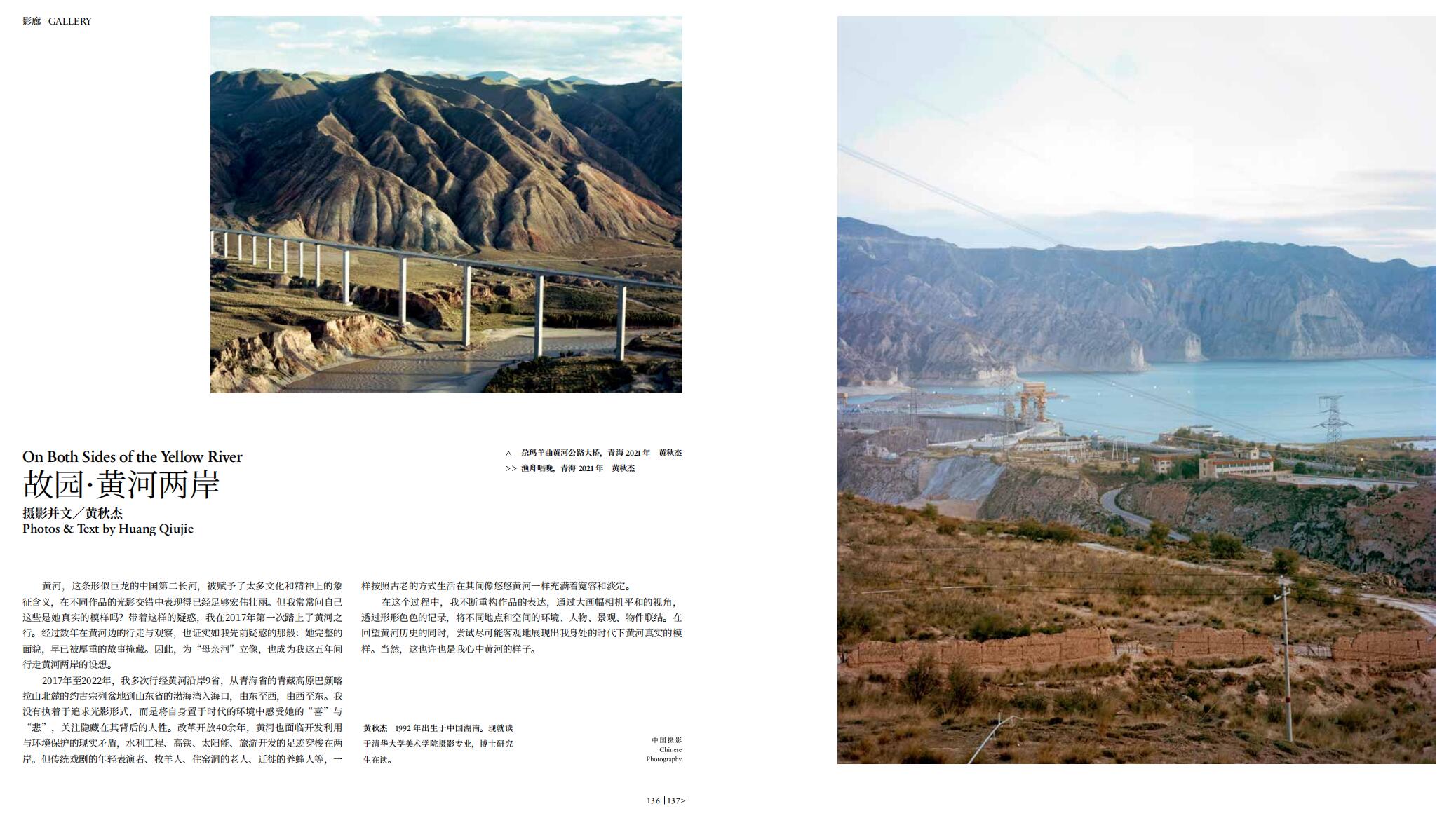

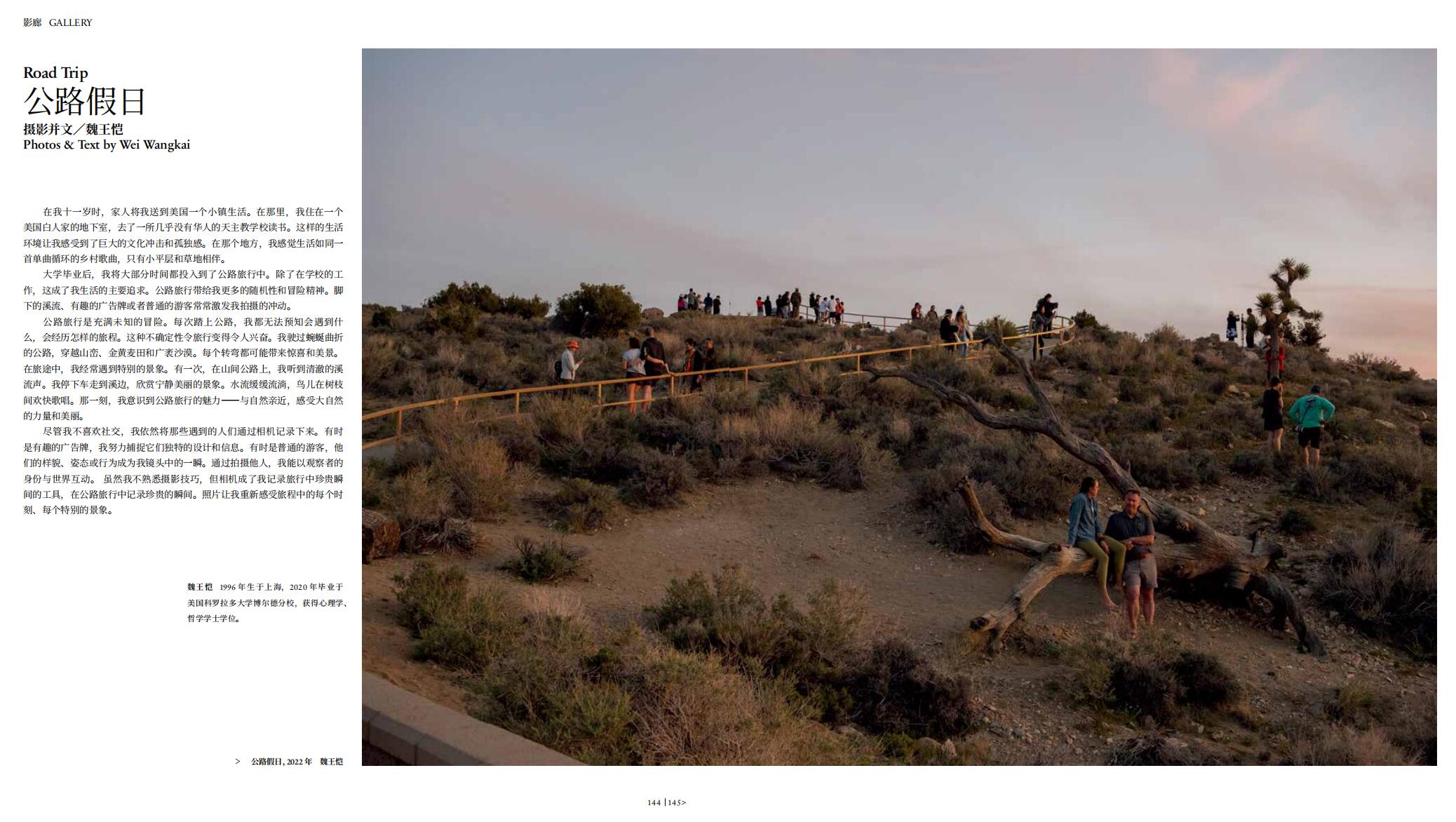

新一期杂志里 呈现以下精彩内容 资讯 · 资讯 专题 童“眼”无忌 ·童“眼”无忌 文/钟华连 ·拍照的孩子是幸福的——“童‘眼’无忌”专题征稿作品选登 ·孩子是比父母更古老的灵魂——一位母亲和孩子在摄影中的互动和成长 摄影/易有志 文/叶岚 ·游戏、实验与物质性——关于中学摄影教育的思考和实践 文/吴雨航 ·山间游乐场——我与山区孩子们一起拍照 文/杨凯芩 ·从乡村到城市,从留守到流动——儿童公益摄影课的故事 文/焦冬子 ·家园之梦——殖民与移民时代的墨西哥儿童摄影实践 文/温迪·埃瓦尔德 翻译/魏然 ·俯下身来:社会科学研究中的儿童与摄影 文/任悦 ·自然取像与多元表达——儿童摄影的特征、价值及教育之思 文/杜丽姣 ·空间智能:有关新质摄影一代的思考和追问 文/刘灿国 影像与阅读 ·为了悠远的绝响——读《云冈大画幅》 文/钟建明 现场 ·当西洋镜没入东海——“杉本博司:无尽的刹那”展览观察 文/李森 海外 ·阿纳斯塔西娅·萨莫伊洛娃:平静和危险之间的张力 摄影/阿纳斯塔西娅·萨莫伊洛娃 采访并文/周仰 影廊 ·故园·黄河两岸 摄影并文/黄秋杰 ·公路假日 摄影并文/魏王恺 器材与技术 ·后工业景观 摄影并文/熊汉泉 达人 ·以虫为媒 摄影/陈翀 采访/边野 专题 | 童“眼”无忌 童“眼”无忌,是孩子用天真之眼观看世界的态度,也是我们这些成人对孩子拍照的希冀,我们希望孩子可以通过摄影,不被禁锢地去呈现眼睛视察的一切。本期专题,我们将走进孩子们的影像世界,希望从孩子们那种自由、放松的摄影态度中得到启示,通过讨论孩子的观看视角、孩子的美学美育、孩子的社会认知等问题,帮助我们拨开当下被海量图像和技术更新充斥的迷障,去重新审视“什么是摄影”这个历久弥新的问题,寻回我们摄影的初心。 孩子是比父母更古老的灵魂 一位母亲和孩子在摄影中的互动和成长 摄影/易有志 文/叶岚 今年9岁的易有志从4岁就开始拍照,对他和他的妈妈叶岚来说,摄影是既是亲子间互动的游戏或桥梁,也是家庭教育的重要媒介。 游戏、实验与物质性 关于中学摄影教育的思考和实践 文/吴雨航 学校的摄影教育是儿童学习摄影的重要渠道,影像艺术家吴雨航以一种艺术家的思考方式和对艺术教育的反思,在重庆重庆市巴蜀常春藤学校开展了一系列既体现摄影特性又融合其他学科的摄影课程,在注重学生个体表达的同时让学生们协作共创作品,从而在拍摄与表达中收获幸福感。 从乡村到城市,从留守到流动 儿童公益摄影课的故事 文/焦冬子 家园之梦 殖民与移民时代的墨西哥儿童摄影实践 文/温迪·埃瓦尔德 翻译/魏然 多年来,美国摄影师温迪·埃瓦尔德(Wendy Ewald)一直与世界各地的儿童、家庭、妇女和教师合作开展艺术项目,儿童摄影教学是其工作中的重要一环。在两个相隔近30年的合作项目中,孩子们以不同方式拍摄的作品分别以墨西哥和芝加哥为背景,通过孩子们的影像发声来探讨殖民和移民话题。 俯下身来 社会科学研究中的儿童与摄影 文/任悦 作为一种视觉研究的方法,社会科学领域的研究者借助摄影与儿童展开合作。通过将儿童定位于积极的社会行动者,研究者不再把儿童从成人的世界分离,重视儿童的观点、行动和选择。与儿童在摄影方面的合作主要有三种路径:美育、认知教育和以摄影研究儿童的社会行动。通过“照片引谈”和“影像发声”的方式,研究者聆听儿童的声音,获取接近儿童世界的事实。受限于社会科学研究者对摄影媒介的认知,研究者过于重视对图像意义的分析,缺乏对实际制作实践的探索。面对儿童,研究者需要有俯下身来的态度和自省精神。以照相机为媒介与儿童沟通,未来仍有很多探索空间。 自然取像与多元表达 儿童摄影的特征、价值及教育之思 文/杜丽姣 儿童摄影不应被简单地视为专业摄影的“待发展”“未成熟”状态,其特征及价值值得肯定和重视。儿童摄影自然取像的特征主要表现为被摄主体大多源自儿童对生活的自然体察,作品主题的“悬置”与“生成”,摄影技术的稚拙天然,对作品成果的自然性评判。儿童摄影表达方式、语言及内容的多元视角,更使其价值不断清晰,构成研究儿童生活及精神世界的重要媒介,成为支持儿童发展的重要支架。基于对儿童摄影特征及价值理解,可以更好地建构、规划儿童摄影教育的基本立场和实践路径。 空间智能 有关新质摄影一代的思考和追问 文/刘灿国 空间计算和人工智能对摄影领域正在产生变革性的影响, OpenAI 的Sora和MidJourney的先进3D及视频模型等技术正在通过使用户能从文本 描述生成高质量、互动的仿真环境,从而彻底改革沉浸式视觉内容的创造。从 小接触这些技术变革,在数字图像视觉方面具有更高素养和近乎专业的掌握能 力的未成年人,可以被称为“新质”摄影一代。他们视觉体验和认知发展会影 响教育需求的变化,因此在当下的摄影教育框架中整合人工智能和虚拟/增强 现实至关重要。 【影像与阅读】 为了悠远的绝响 读《云冈大画幅》 文/钟建明 在21世纪,用大画幅照相机拍摄历史文物并非一次创举,而是一次历史的传承。从一百多年前文化学者对云冈的考古发掘到今天文化传播者发行影集,从一百多年前西方摄影师到今天的山西摄影家的考古拍摄,学者和艺术家们对人类历史瑰宝的发掘和表现始终没有间断过,人们在时代演进的激励下,从不同角度将云冈文化这一历史绝唱发扬光大。赵富义、宫品仁两位摄影家多年聚焦云冈石窟,拍摄大尺寸黑白底片,由云冈研究院和三晋出版社编辑出版《云冈大画幅》黑白摄影集,真实、艺术地再现历史文明。这是与有着千年绝响的山西云冈佛像的一次时空对话。 【现 场】 当西洋镜没入东海 “杉本博司:无尽的刹那”展览观察 文/李森 2024年春,全球巡展“杉本博司:无尽的刹那”落地北京UCCA尤伦斯当代艺术中心,开启了当代艺术家杉本博司迄今为止在中国的最大规模个人艺术回顾展。此次展览针对性地梳理了其代表性的摄影作品系列,杉本博司为此亲自对展场空间进行了整体设计,最新的作品也呈现出图像由银盐相纸内部向展示现场空间延展的趋势,空间与展墙不再作为中性的底衬,而是参与了全部作品的表达。展示空间由封闭、中性向开放、总体的设计转变,体现了作为当代艺术的摄影在中国当前文化环境下为链接更多受众所做出的努力。 【海 外】 阿纳斯塔西娅·萨莫伊洛娃:平静和危险之间的张力 摄影/阿纳斯塔西娅·萨莫伊洛娃 采访并文/周仰 俄罗斯裔美国摄影师阿纳斯塔西娅·萨莫伊洛娃在多个长期项目中关注环境议题,其层次丰富的影像脱离了环境危机摄影经常以触目惊心的视觉形象示人的刻板印象,以美的图像提醒人们环境问题的复杂性。同时,她关注城市空间中巨幅广告图像对人和文化的影响,她用独特的美学策略反思盛行的商品文化。 【影 廊】 故园·黄河两岸 摄影并文/黄秋杰 黄河,这条形似巨龙的中国第二长河,被赋予了太多文化和精神上的象征含义,在不同作品的光影交错中表现得已经足够宏伟壮丽。但摄影师黄秋杰常常问自己这些是她真实的模样吗?带着这样的疑惑,他在2017年第一次踏上了黄河之行。经过数年在黄河边的行走与观察,也证实如黄秋杰先前疑惑的那般:她完整的面貌,早已被厚重的故事掩藏。因此,为“母亲河”立像,也成为他这五年间行走黄河两岸的设想。 公路假日 摄影并文/魏王恺 大学毕业后,魏王恺将⼤部分时间都投⼊到了公路旅⾏中。除了在学校的⼯作,这成了他⽣活的主要追求。公路旅⾏带给他更多的随机性和冒险精神。脚下的溪流、有趣的⼴告牌或者普通的游客常常激发他拍摄的冲动。 【器材与技术】 后工业景观 摄影并文/熊汉泉 随着我国工业发展的加快,利用信息化技术促进产业变革已经成为趋势,许多后工业时代留下来的工厂建筑在时间的洪流中逐渐被淘汰,成为工业遗迹。这些后工业时代留下的工厂建筑和工厂环境以它们自身的形式语言展示出一种与众不同的美。 【达 人】 以虫为媒 摄影/陈翀 采访/边野 虽然虫族经常处于食物链的最底端,但是观察它们的生存之道,也总让人不禁感慨大自然的神奇,因此千姿百态的虫类也成为摄影人镜头中的常客。商业摄影师陈翀选择了虫类摄影作为个人创作的方向,他对于画面的质感有着不同于普通摄影爱好者的把控力,因此在他的作品中,我们可以看到虫类的美妙形态与自然环境的和谐统一。