“多少年来,我一直在故乡的泥土里刨食,用相机记录了这一区域内人们繁复驳杂的生活场景。”这是李百军对自己摄影创作状态的描述。从1970 年代开始至今,李百军的摄影持续了近50 年,他的镜头始终关注家乡——山东沂蒙地区的父老乡亲,保持着对农村发展变化的理解和体悟,留下了近万张照片。

当下这些照片既没有时效性,绝大多数照片甚至也没有具体事件做背景,但是这些影像却充满了时代气息。其时代性一方面来自这些照片始终在描述时代的褶皱和细节,这是被抽象的历史线掩盖的生动而具体的生活;另一方面来自这些照片映射出的李百军摄影生涯的心路历程,以及这一历程与半个世纪以来中国摄影演变之间微妙的关联。

1980 年代,鲜有中国摄影师一开始就具有自觉的拍摄意识,所谓作品中的纪实性、现实性等概念,大多是事后的归纳与总结,反倒是他们影像中那种抒情的成分是中国传统中固有的元素,那是一种原生的真情实感,承载着我们对这块土地始终不变但又难以描述的情感。1980 年代末以来,李百军的作品零星地出现在各种摄影展览和媒体上,但经常只是被笼统地归到乡土摄影的类别里,即使是最近出版的《最后的生产队》(2023年)这样的图文书,也很难全面地展现他的摄影全貌。只有在李百军的照片作为整体性呈现的时候,其随时代变化的拍摄动机才会显露端倪。

——编者

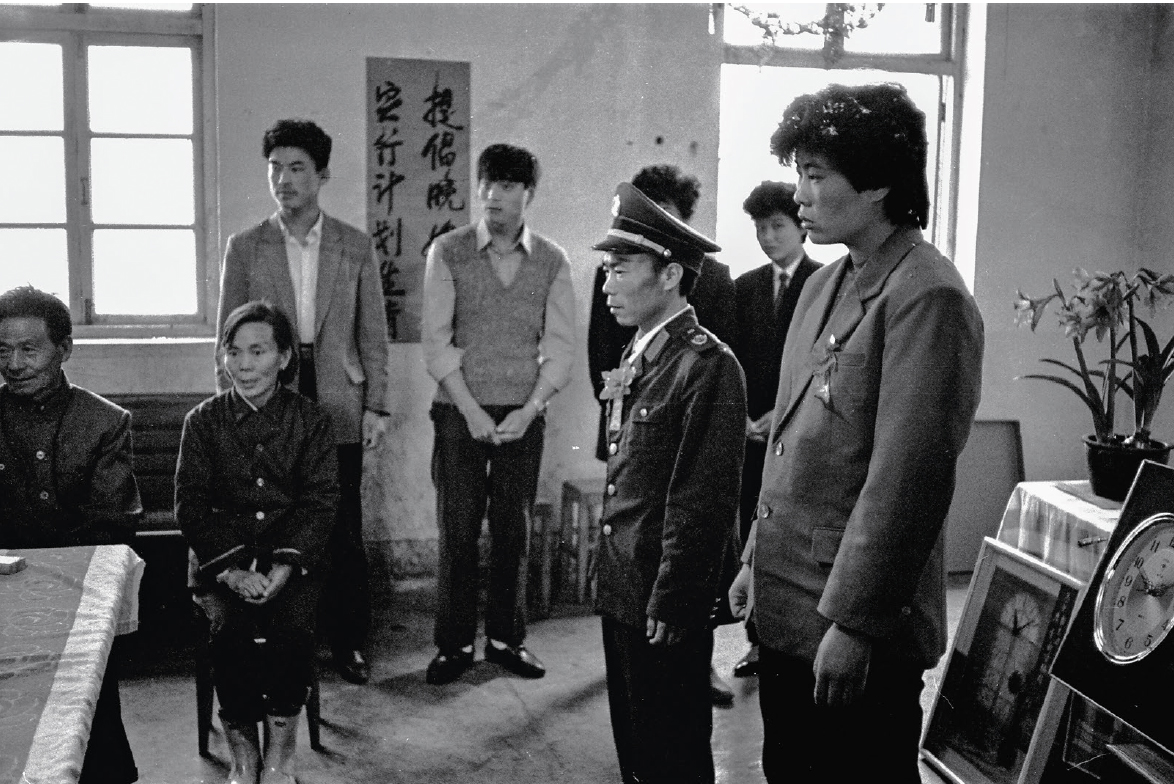

1955年,我出生在山东省沂水县一个农民家庭。1971年,我高中毕业时正是“文革”中后期,没有大学可考,就回到村里,和父辈们一样继续劳作着,跟着生产队的社员一起下地干活。我们那里是山区,庄稼地都在贫瘠的山坡上,运送土肥和收获庄稼全靠肩挑。我从小又没有经过干农活的锻炼,根本适应不了繁重的体力劳动,只能硬撑着干。公社农技站的技术员王明坤在村里蹲点,就吃住在我家,我和他混得烂熟。老王有个蔡司伊康小相机,没事的时候,总带着相机和我到村边的山上转悠,我也想学着拍。他就找来纸壳挖个框,比划着教我如何取景。等家里卖猪的时候,我向父亲要了10元钱,买了4卷公元120黑白胶卷。回来后在老王指导下,我就真枪实弹地干上了。我学着拍了一些村里的照片,站在东山拍了我们村的老房子,也拍了生产队的场院等镜头。我们白天拍完,晚上就趴在大桌子底下,用被子把桌子严严实实地围一圈,用两个饭碗盛着显影液和定影液来冲胶卷。回乡劳动的第二年,我成了一名工农兵大学生。那时的工农兵学员以农村出身居多,很少有人会照相。我在老家学的那点照相手艺也就有了用武之地,学校就让我负责摄影宣传。我经常拍些学生到工厂实习和学校运动会等内容的照片,这样边干边摸索,使自己的摄影技术有了一些提高。寒暑假时,我也把相机带回家里,给村里那些老少爷们拍些合影。1976年大学毕业后,我被分配到沂水县革委从事摄影工作。为了方便工作,单位还给我配备了一辆长江750三轮摩托车。刚开始,除了给县里拍摄一些会议场面,有时我也跟着县里领导到公社和生产队去检查工作。县委书记和我说:“你能不能把县里的一些活动,给报社发些新闻照片?”我说没有学过,不知道怎么拍。他随手给我一份报纸,指着上面的图片说:“这不就是你老师吗?照着这个拍就可以了。”我就模仿着那些新闻照片的模样,找些社员来当道具,摆弄着拍了起来。当我在《大众日报》发表了几张照片后,就被发展为通讯员。领导也乐意看到县里的事迹在报刊上出现,就鼓励我多到基层公社和生产队去。我就骑着摩托车到下面乡村去采风,拍照的机会也多了起来。国有工厂的供销采购员,因经常出差而备受人们羡慕。罗庄镇,1985年 李百军个体工厂门前,又新修了一条宽阔的公路。罗庄 ,1989年 李百军1977年,我参加了《大众日报》举办的新闻摄影培训班,由当时摄影部的几个老摄影记者给我们上课。老师看了我以前拍的照片,批评了我随意和不严谨的拍摄习惯,教我如何按照当时新闻摄影的要求去拍摄。那时“文革”刚结束不久,新闻摄影最流行的拍摄手法,就是根据当时的政治需要,要有一个明确的拍摄主题,再反复导演和摆拍唯美的场景和美好的瞬间,以迎合当时的宣传口径和领导口味。在摄影观念上,还是继承和延续了“文革”中对摄影的一种公共认知。那时搞摄影的人太少,只要拍得差不多,跟着当时的形势走,是很容易发表照片的。记得最多的时候,在省里各种报刊上,我一年就发表近百幅。后来我就到《经济日报》《光明日报》和《人民日报》等报刊投稿,也发表了一些照片。慰问煤矿工人的锣鼓队。临沂矿务局,1987年 李百军在汽运公司招待所举办的大龄青年婚礼。解放路,1988年 李百军修了一天的车子,疲惫的修车师傅眯起眼来休息一会。启阳路,1984年 李百军1970年代末,山区农村不但整修大寨田和塘坝、灌渠等水利设施,还要修筑盘山公路和桥涵等综合治理工程。那段时间,我天天骑着三轮摩托车,穿行在这些山村里。把一些先进典型的事迹拍了照片后,回来制作成幻灯片,在现场会上播放。有一次我带着电影放映机,还带着显影药和曝光箱等洗相设备。上午拍摄了社员修路和筑桥的劳动场面,下午就地找间屋子,把窗户用被子挡起来做暗房,把上午拍的照片做成幻灯片。当天晚上,在放电影之前先放出去。当社员们看到自己劳动的身影第一次出现在银幕上的时候,都惊奇地睁大了眼睛,异常兴奋。刚开始,我觉得摄影很好玩儿,但干了一段时间之后,就觉得没那么好玩了。那时全县机关单位就我一个摄影的,除了拍摄各种会议,各个公社有需要报道的事也得去拍,还得连带着写一些通讯报道。那时刚二十出头,也是喜欢玩儿的年纪。晚上下班后,机关同事们都在打牌和聊天娱乐的时候,我还钻在又闷又热的暗房里冲洗和放大照片,经常干到下半夜。当爱好成为一种职业就让人讨厌了,我后悔自己怎么干了这么个活儿!简直太受罪了。1979年,我从在部队搞摄影的朋友那里,看到一本《摄影参考》杂志,里面的照片无论构图还是用光都很讲究,并且每幅照片似乎都在讲着一个故事和有一个主题,书上说这样的照片叫做“摄影创作”。我看着好玩儿,就借来这本杂志反复看了多遍,开始尝试着“创作”。到了1980年代初,我自费订阅了《大众摄影》和《中国摄影》等杂志,开始琢磨摄影创作的套路。1983年我认识了当时在临沂已有了一些名气的李兆军,他刚从沂南化肥厂调到临沂地区展览馆。他看了我创作的照片,给我提了些意见,他对我粗粗拉拉的放大照片提出了批评。第二年,山东大学办了一个全省的高级摄影研修班,黄翔、蒋齐生、吴印咸、徐肖冰等以前只在报纸杂志上才能见到名字的摄影家,就面对面地给我们上课。那时正值酷暑,在号称“火炉之地”的济南,晚上热得根本睡不着,拖个凉席躺在楼顶上,汗仍然像瓢浇一样。在那资讯特别匮乏的年月里,我们决不会放弃这个获得大量信息的难得机会。在那次一个多月的酷暑煎熬中,我和王树倩等几个要好的朋友聚在一起,白天仔细听课,晚上讨论消化,生吞活剥地获得了不少摄影方面的资讯。从1980年代初期进入“摄影创作”状态后,我利用下乡拍摄新闻图片的间隙,抽空拍摄一些“创作”图片。先后多次在国内一些影展中入选和获奖,还有部分作品发表在《大众摄影》和《中国摄影》等摄影刊物上。那是经历过“文革”后的第一个文艺繁荣期,又是改革开放的初期阶段,全国文艺界都在积极创作,摄影当然也不例外。我们被众多的主题性影展催得焦头烂额,天天拎着相机到处转悠,绞尽脑汁地构思和组织摆拍,把全部精力都用在了摄影“创作”上。我们挖空心思地找拍摄主题,一大帮人下去找到题材后反复导演。我性子急,从小就干不了拘谨的活,也不愿意在这方面动脑筋,自然也耐不下心来导演那些场面,只是在他们导演拍完之后,随手蹭几张。那些不惜工本和时间,反复导演和摆拍出来的所谓反映时代的摄影作品,虽然在国内诸多影展中频频获奖,现在看来只不过是对当时改革开放的一种表面图解。看到他们反复导演,我心里也有疑惑:这样摆来摆去有什么意思呢?过了几年,我就厌倦了这样的拍摄方式,不再搞这样 “摄影创作”的图式了。1980年代中期,我加入了中国摄影家协会,并成为省摄协理事,市摄协副主席和秘书长等,除了经常组织一些会员交流摄影活动,还组织过全国青年摄影理论研讨会和“沂蒙金秋”全国摄影创作周等大型活动,并在中国美术馆操办过临沂地区“奉献的土地”进京影展。这些活动劳神费力,也牵扯了自己太多的精力。随着社会的发展,国外大量的资讯传递到中国,特别是随着网络的普及,每个摄影师可以极其方便地获得各种摄影资讯,没有必要再去凑群交流了。现在回想起来,其实我们这些从1980年代初起步的摄影师,都一直在错误中摸索着走路。在那个年代,摄影资讯相当匮乏,我们所接触到介绍摄影知识的书籍,都带有很强烈的政治倾向性。即使少数翻译过来的著作,也因为国内译者出于时代使然和主观臆断,翻译的文论也曲解了原著本来的面貌和意义。我们就是在这样的导向中迷茫着,后来随着资讯的逐渐开放,使我们有了接纳各种摄影讯息的便捷条件,对照自己在摄影实践中的迷茫和困惑,不断修正和丰富自己对摄影的认知。所以我们这代人在摄影认知上的成长过程,也是一个不断排毒和自我完善的过程。我曾在一次研讨会上打了个比方,我们有些摄影师就像磨沟里蒙着眼拉磨的驴,以为自己在不停地进步,其实是在原地转圈圈。其实摄影者真的有必要站到摄影之外来远远地打量一下摄影是怎么回事,这容易让人清醒一些,更可以从大处把握摄影。这需要摄影师具有一定的知识架构和社会认知等方面的能力,逐步建立起自己的摄影图式和语境,而这要依赖于摄影师长期的文化积淀和内心感悟。我们好多摄影师往往随便想出一个点子就急于求成,像蜻蜓点水一样,缺少一种时间的积淀和文化的传承。要改变这些,这就要多读书,勤思考,提高自己对摄影的认知,以及对自己和他人摄影作品的辨识度。要广泛接触社会,要对社会上各种人的生存状态有着深刻的理解,还要注意对社会共同文化氛围的把握,做到兼收并蓄。其实作为一种依托于现代工业产生并成长起来的视觉语言,摄影本身所具有的丰富多样的表达力,尚有待人们进一步去认识和发现。从社会学的角度来看,摄影是有多种功能和价值标准的,不一定非要把它看成是什么艺术。我觉得摄影只是撕扯了时间和空间的一个微不足道的瞬间切片,它只不过是人们的一种言说方式而已,至于它是什么,要看你把它当作什么来对待。摄影作为“艺术”的功能和价值远没有我们想象得那么高,你也不必那么高看它。当然你若具备相当的艺术创作能力,利用摄影作为载体,创作出具有独立观念和独特风格的艺术作品,那当然更好。中国有句古话“在己体道”,用老子的话说就是“其行弥远,其知弥少”。卡蒂埃-布勒松也曾说过:“在摄影中最微小的东西也能成为大的题材,人间渺小的琐事能变成乐曲中的主调,关键看你有没有发掘题材的能力。”如果从照片的见证功能来要求的话,那些鲜活地发生在当下的生活景观和我们身边的父老乡亲,才是值得我们特别关注的对象,而不是远离你本土文化背景的西藏或是坝上。关注本土摄影其实是一个系统工程,不是凭着一时的兴趣,去走马观花地拍一些。应该恪守心中那片宁静,对本土文化进行持续关注。以自己平静的视觉和谦恭的姿态,感恩父老乡亲和拍摄对象,使自己成为真正意义上的历史记录者。我就像是一棵长在故乡土地上的老树,希望深处的根须继续蔓延,用一种慢节奏来记录那些乡村的变化。虽然1980年代我曾走过一段弯路,搞过一段沙龙摄影和所谓的“摄影创作”,但我始终没有忘记对农村变化的记录。在我工作的40多年时间里,我一直和沂蒙地区农村老家的老少爷们保持着密切的联系,用相机记录着那些父老乡亲们。这些年来,我一直在家乡的泥土里慢慢刨食,家乡的泥土也给我提供了足够的养分。我始终觉得自己就是一个摄影的流浪者和拾荒者,无论行为还是思想,都在流浪和拾荒的状态。看到自己喜欢的瞬间,我拍下来就够了,就像小时候在农村拾荒时的感觉一样,我从不期望自己的作品会形成怎样的影响。在1990年代后期,因为繁杂的工作和生活的双重压力,我曾对摄影产生过厌倦的情绪。2005年我退休了,没有了心事,闲着无事可做,反倒又想拍点照片了。我从10年前开始,就留意农村城市化进程中的种种变化,在临沂农村地区,拍摄了几千张照片。这些照片反映了农民在向城市过渡中的喜悦、纠结和无所适从的复杂状态。我目前还在断断续续地拍农村的城市化进程,准备再拍几年,先放在那里,等什么时候这些地区真正做到农村城市化的时候,再拿出来看看,或许更有意思。随着自己逐步进入老年,我对社会和摄影的认知也在发生变化。当时曾自认为拍得很好的作品,现在看来却不喜欢了。我觉得,那些作品因为受某些观念的影响,加进了太多的主观意念。倒是1970年代自己那些刚开始学着照相时拍的图片,虽然拍得很简单,但朴实和干净,有着幼稚的淳朴,很少有那些覆盖在摄影之上的种种意义,像乡间路边的野草那样自然生长着,这才是我想要的东西。李百军,1955年出生于山东沂蒙山区农民家庭,1976年大学毕业后在沂水县革委从事摄影工作。曾在日本、法国、西班牙和意大利等地举办过个人影展,出版发行过《每天》《老城记忆》和《生产队》等书。其摄影作品被国外画廊和中国美术馆等机构收藏。