2025年5月

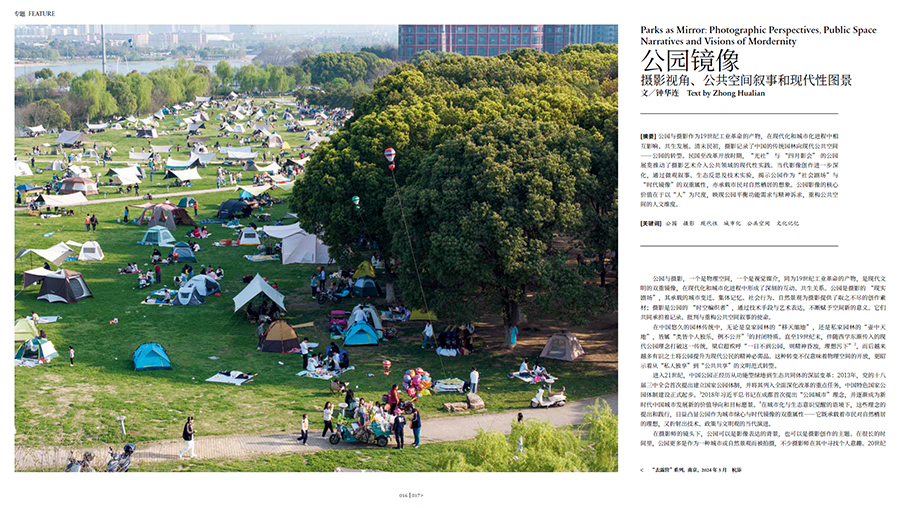

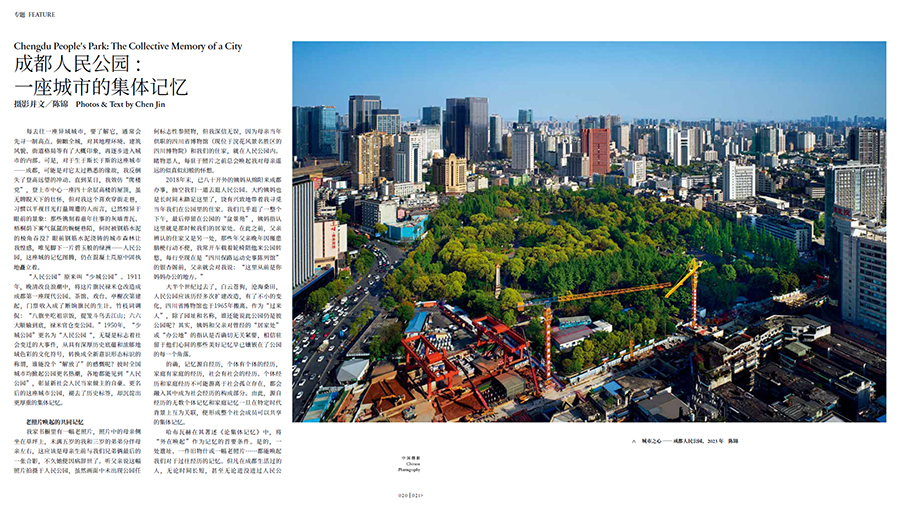

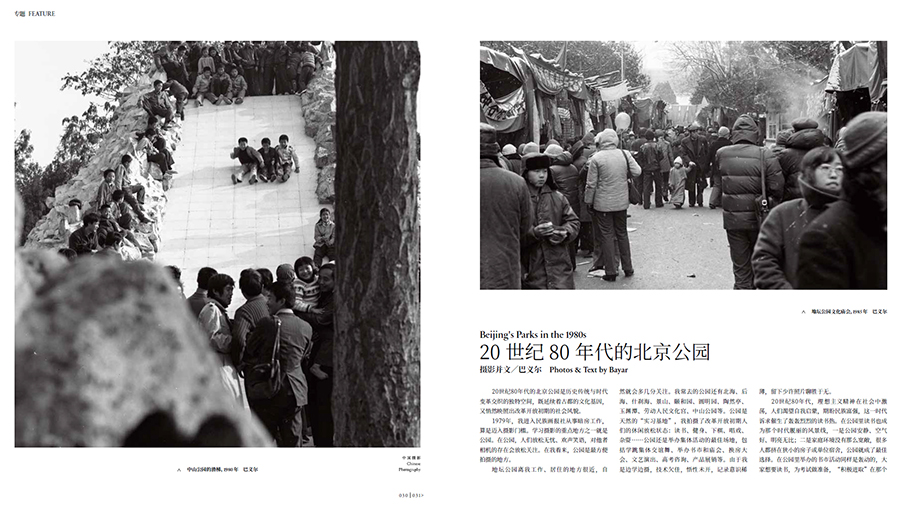

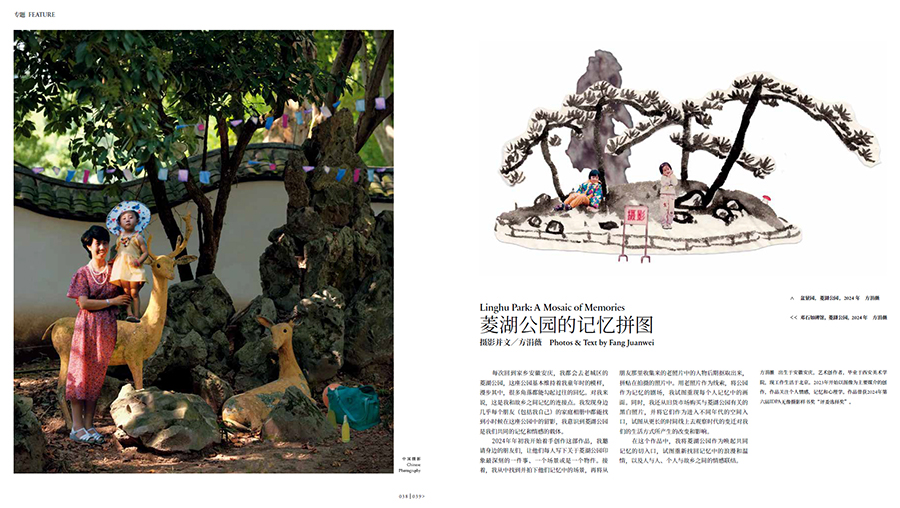

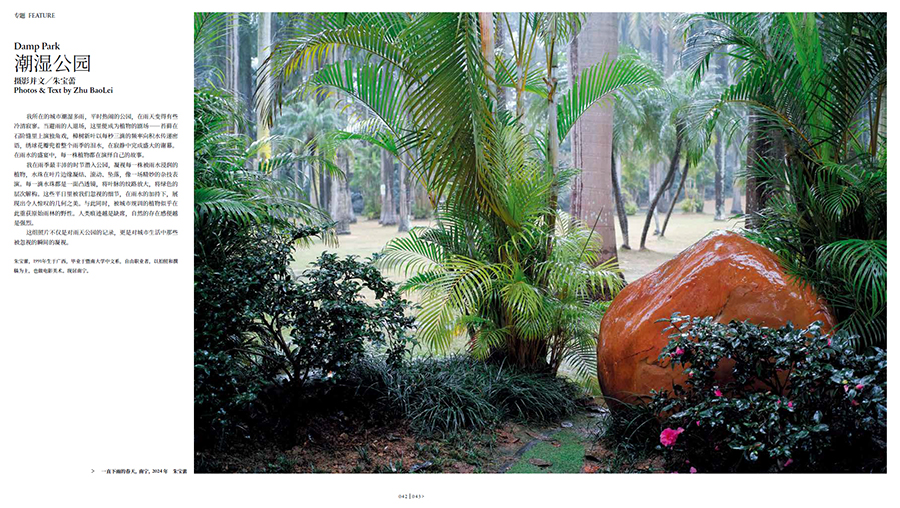

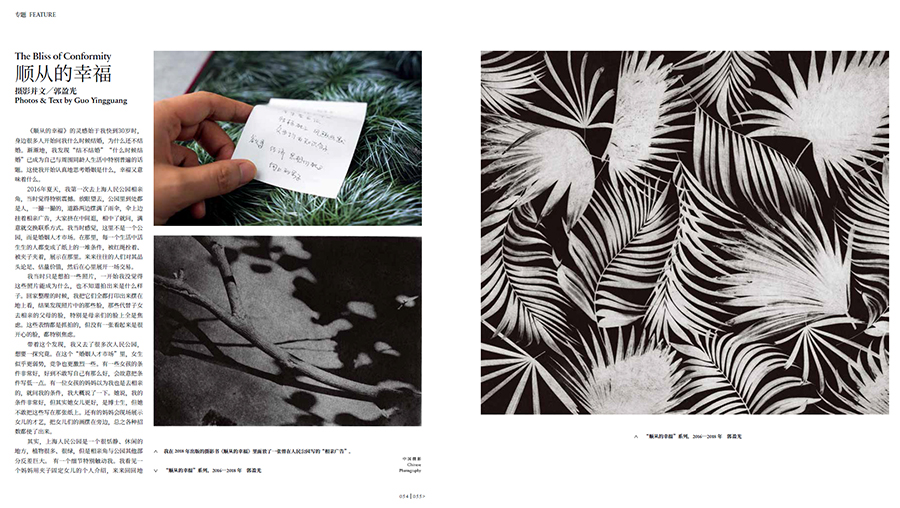

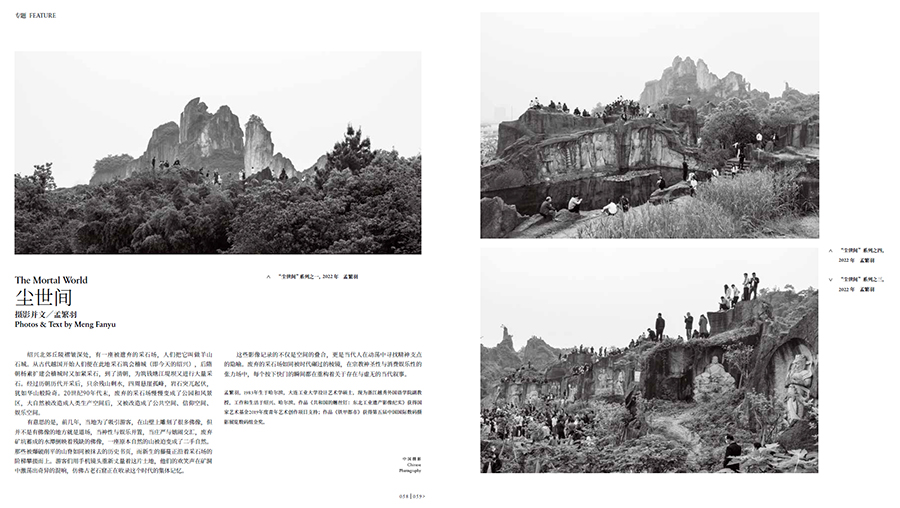

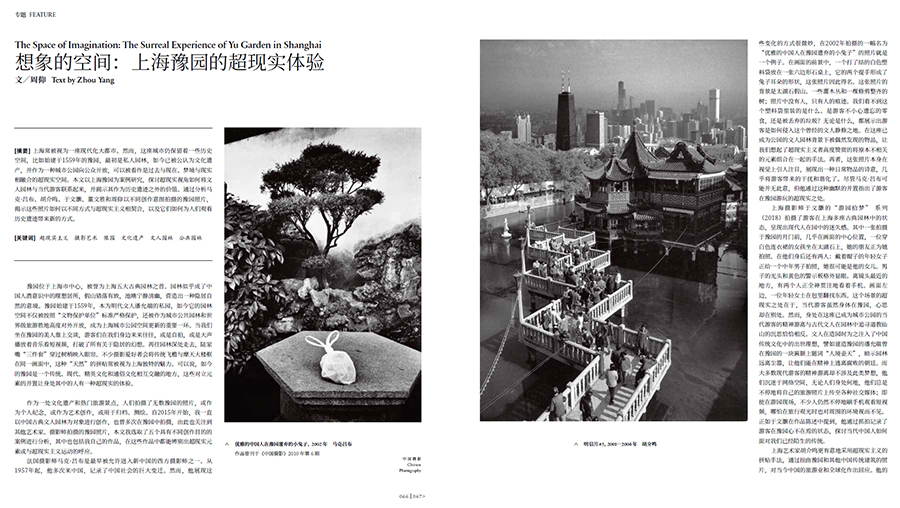

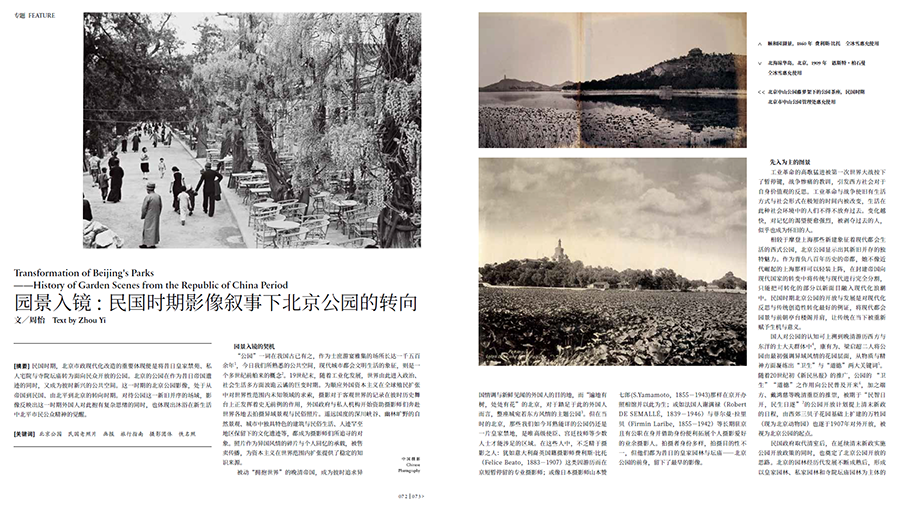

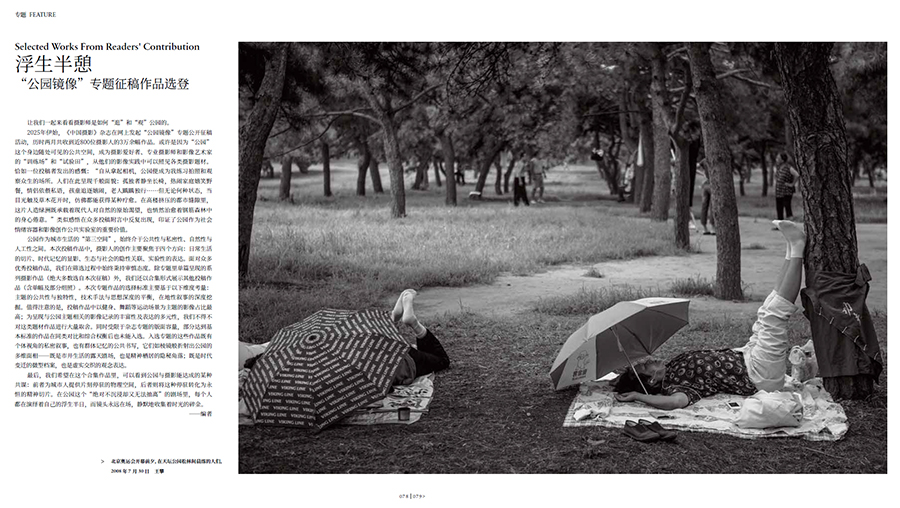

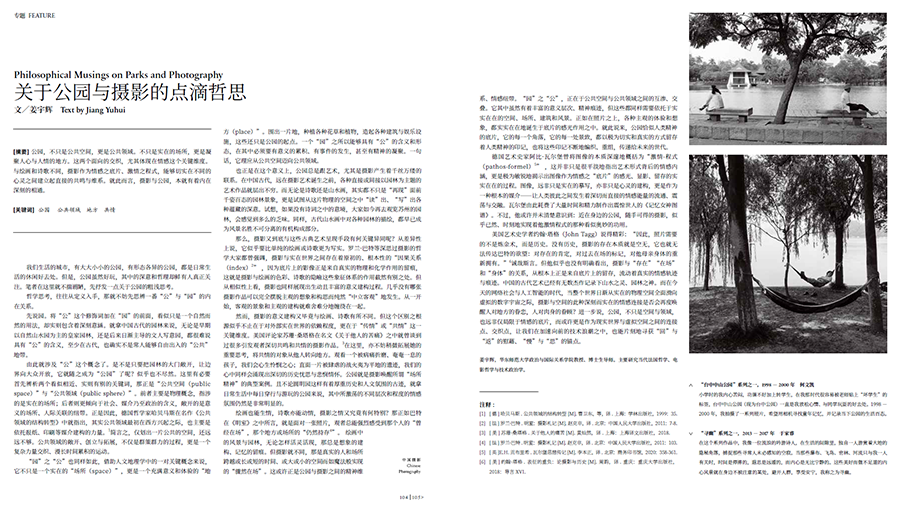

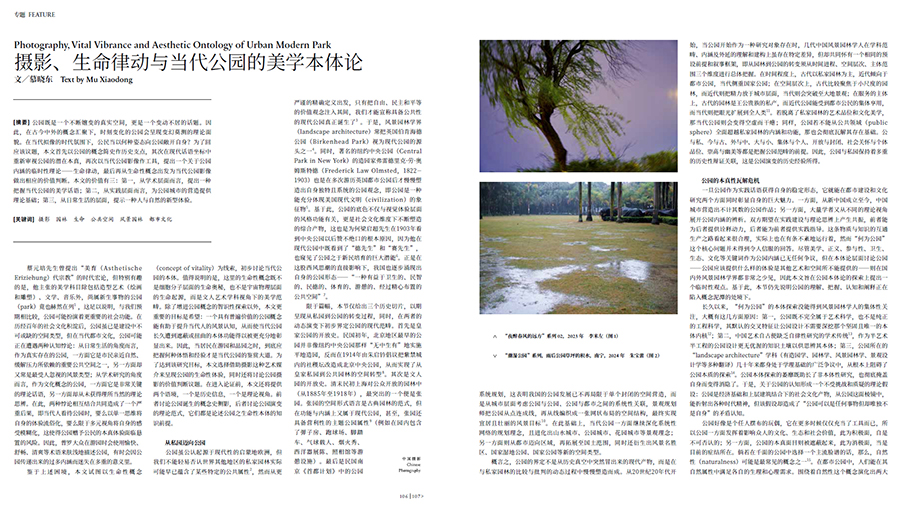

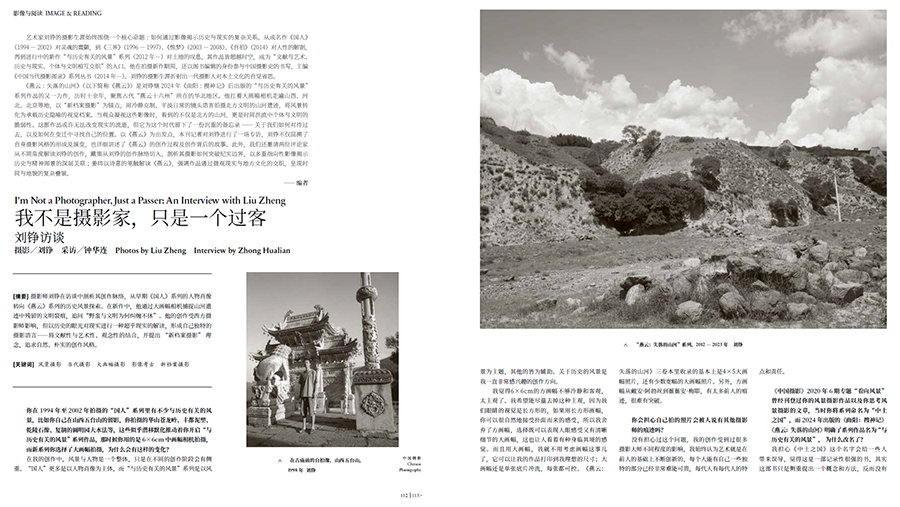

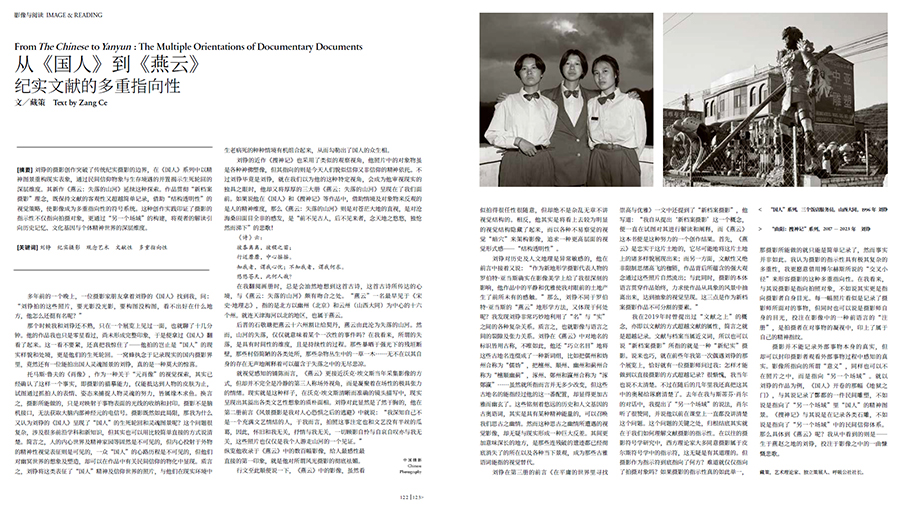

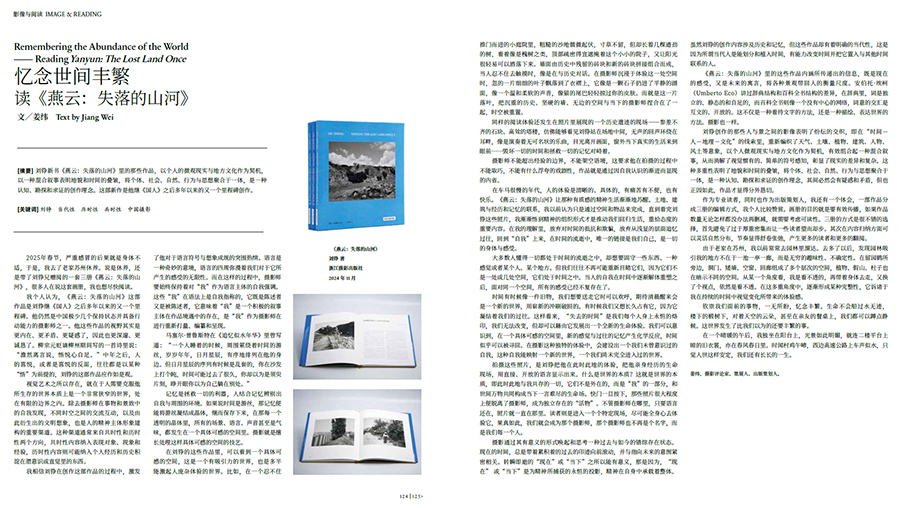

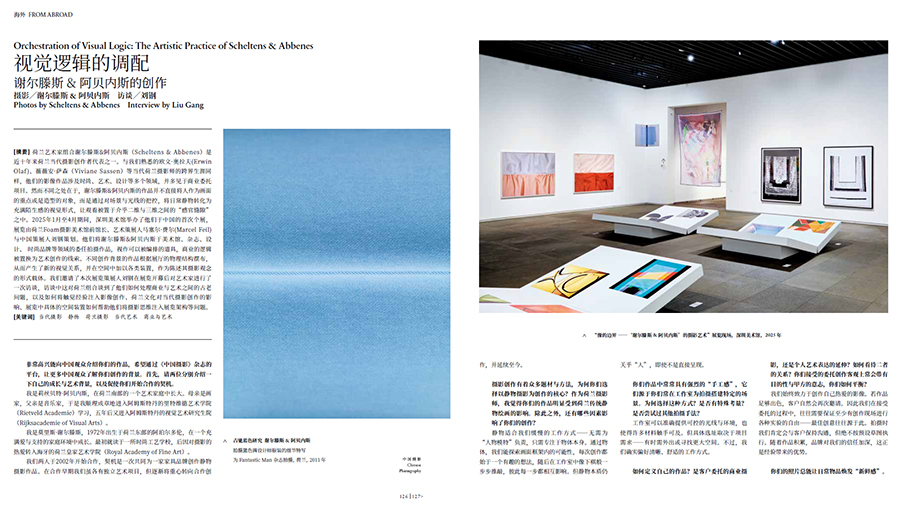

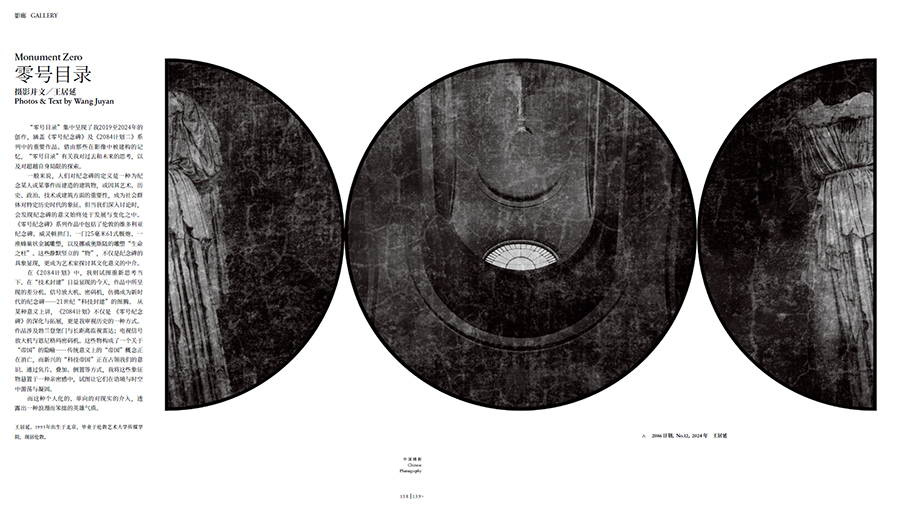

新一期杂志里 呈现以下精彩内容 专题 | 公园镜像―― 摄影视角、公共空间叙事和现代性图景 文/钟华连 公园与摄影,同为19 世纪工业革命的产物,在现代化与城市化的历史进程中建构起深刻的互动共生关系。基于公园空间演变与影像创作实践的双重视域,本期专题立足于历史脉络与当代语境:一方面通过影像艺术的多维呈现,阐释公园作为记忆载体、社会镜像、生态反思与情感寓所的现代性表征;另一方面汇聚跨学科学者,从多角度讨论和研究公园与摄影的复杂关系。我们试图在历史影像的梳理与当下视觉观察的对话中,在技术革新与思想实验的碰撞里,促成影像艺术实践与学术研究的互文共振,以此勾勒公园这一城市公共空间所承载的栖居理想——其既凝结着技术理性与政策设计的时代印记,亦折射出人类文明观在城市化进程中的深刻嬗变。 成都人民公园: 一座城市的集体记忆 摄影并文/陈锦 20 世纪 80 年代的北京公园 摄影并文/巴义尔 菱湖公园的记忆拼图 摄影并文/方涓薇 潮湿公园 摄影并文/朱宝蕾 隐匿 摄影并文/王攀 守候微光 摄影并文/张志友 顺从的幸福 摄影并文/郭盈光 尘世间 摄影并文/孟繁羽 去露营! 摄影并文/杭添 想象的空间: 上海豫园的超现实体验 文/周仰 上海常被视为一座现代化大都市。然而,这座城市仍保留着一些历史空间,比如始建于1559年的豫园,最初是私人园林,如今已被公认为文化遗产,并作为一种城市公园向公众开放,可以被看作是过去与现在、梦境与现实相融合的超现实空间。本文以上海豫园为案例研究,探讨超现实视角如何将文人园林与当代游客联系起来,并揭示其作为历史遗迹之外的价值。通过分析马克·吕布、胡介鸣、于文灏、董文胜和周仰以不同创作意图拍摄的豫园照片,揭示这些照片如何以不同方式与超现实主义相契合,以及它们如何为人们观看历史遗迹带来新的方式。 园景入镜: 民国时期影像叙事下北京公园的转向 文/周怡 民国时期,北京市政现代化改造的重要体现便是将昔日皇家禁苑、私人宅院与寺院坛庙转为面向民众开放的公园。北京的公园在作为昔日帝国遗迹的同时,又成为彼时新兴的公共空间。这一时期的北京公园影像,处于从帝国到民国、由北平到北京的转向时期。对待公园这一新旧并序的场域,影像反映出这一时期外国人对此抱有复杂思绪的同时,也体现出沐浴在新生活中北平市民公众精神的觉醒。 浮生半憩 “公园镜像”专题征稿作品选登 关于公园与摄影的点滴哲思 文/姜宇辉 公园,不只是公共空间,更是公共领域。不只是实在的场所,更是凝聚人心与人情的地方。这两个面向的交织,尤其体现在情感这个关键维度。与绘画和诗歌不同,摄影作为情感之底片、激情之程式,能够切实在不同的心灵之间建立起直接的共鸣与维系。就此而言,摄影与公园,本就有着内在深刻的相通。 摄影、生命律动与当代公园的美学本体论 文/慕晓东 公园既是一个不断嬗变的真实空间,更是一个变动不居的话题。因此,在古今中外的概念汇聚下,时刻变化的公园会呈现变幻莫测的理论面貌。在当代拟像的时代氛围下,公民当以何种姿态向公园敞开自身?为了回应该议题,本文首先以公园的概念简史作历史支点,其次在现代话语坐标中重新审视公园的潜在本真,再次以当代公园影像作工具,提出一个关于公园内涵的临时性理论⸺生命律动,最后再从生命性概念出发为当代公园影像做出相应的价值判断。本文的价值有三:第一,从学术层面而言,提出一种把握当代公园的美学话语;第二,从实践层面而言,为公园城市的营造提供理论基础;第三,从日常生活的层面,提示一种人与自然的新型体验。 【影像与阅读】 我不是摄影家,只是一个过客 刘铮访谈 摄影/刘铮 访谈/钟华连 《燕云:失落的山河》是刘铮继2024 年《曲阳: 搜神记》后出版的“与历史有关的风景” 系列作品的又一力作。以《燕云》为出发点,本刊记者对刘铮进行了一场专访,刘铮不仅回溯了自身摄影风格的形成及演变,也详细讲述了《燕云》的创作过程及创作背后的故事。此外,我们还邀请两位评论家从不同角度解读刘铮的创作,藏策从刘铮的创作脉络切入,剖析其摄影如何突破纪实边界,以多重指向性影像揭示 历史与精神图景的深层关联;姜纬以诗意的笔触解读《燕云》,强调作品通过微观现实与地方文化的交织,呈现时间与地貌的复杂叠皱。 从《国人》到《燕云》:纪实文献的多重指向性 文/藏策 刘铮的摄影创作突破了传统纪实摄影的边界,在《国人》系列中以精神图景重构现实表象,通过民间信仰物象与生存境遇的并置揭示生死轮回的深层维度。其新作《燕云:失落的山河》延续这种探索。作品贯彻“新档案摄影”理念,既保持文献的客观性又超越简单记录,借助“结构透明性”的视觉策略,使影像成为多重指向性的符号系统。这种创作实践印证了摄影的指示性不仅指向拍摄对象,更通过“另一个场域”的构建,将观者的解读引向历史记忆、文化基因与个体精神世界的深层维度。 忆念世间丰繁 读《燕云: 失落的山河》 文/姜纬 刘铮新书《燕云:失落的山河》里的那些作品,以个人的微观现实与地方文化作为契机,以一种混合叙事表明地貌和时间的叠皱,将个体、社会、自然、行为与思想聚合于一体,是一种认知、勘探和求证的创作理念。这部新作是他继《国人》之后多年以来的又一个里程碑创作。 【海 外】 视觉逻辑的调配 谢尔滕斯 & 阿贝内斯的创作 摄影/谢尔滕斯 & 阿贝内斯 访谈/刘钢 荷兰艺术家组合谢尔滕斯&阿⻉内斯(Scheltens & Abbenes)是 近十年来荷兰当代摄影创作者代表之一。2025年1月至4月期间,深圳美术馆举办了他们于中国的首次个展。我们邀请了本次展览策展人刘钢在展览开幕后对艺术家进行了一次访谈,访谈中这对荷兰组合谈到了他们如何处理商业与艺术之间的古老问题,以及如何将触觉经验注入影像创作、荷兰文化对当代摄影创作的影响、展览中具体的空间装置如何帮助他们将摄影思维注入展览架构等问题。 【影 廊】 零号目录 摄影并文/王居延 雷剧人生 摄影并文/郑恭耀 【器材与技术】 伯牙与子期: 富士亿级像素雕琢舞台艺术之美 摄影并文/庞东晨