公园镜像:摄影视角、公共空间叙事和现代性图景

[摘要] 公园与摄影作为19世纪工业革命的产物,在现代化和城市化进程中相互影响、共生发展。清末民初,摄影记录了中国的传统园林向现代公共空间⸺公园的转型。民国至改革开放时期,“光社” 与 “四月影会” 的公园展览推动了摄影艺术介入公共领域的现代性实践。当代影像创作进一步深化,通过微观叙事、生态反思及技术实验,揭示公园作为“社会剧场”与“时代镜像”的双重属性,亦承载市民对自然栖居的想象。公园影像的核心价值在于以“人”为尺度,映现公园平衡功能需求与精神诉求,重构公共空间的人文维度。 [关键词] 公园 摄影 现代性 城市化 公共空间 文化记忆 公园与摄影,一个是物理空间,一个是视觉媒介,同为19世纪工业革命的产物,是现代文明的双重镜像,在现代化和城市化进程中形成了深刻的互动、共生关系。公园是摄影的 “现实剧场”,其承载的城市变迁、集体记忆、社会行为、自然景观为摄影提供了取之不尽的创作素材;摄影是公园的 “时空编织者”,通过技术手段与艺术表达,不断赋予空间新的意义。它们共同承担着记录、批判与重构公共空间叙事的使命。 在中国悠久的园林传统中,无论是皇家园林的“移天缩地”,还是私家园林的“壶中天地”,皆属“类皆个人独乐,例不公开”的封闭特质。直至19世纪末,伴随西学东渐传入的现代公园理念打破这一传统,梁启超疾呼“一日不到公园,则精神昏浊,理想污下”,而后越来越多有识之士将公园提升为现代公民的精神必需品。这种转变不仅意味着物理空间的开放,更昭示着从“私人独享”到“公共共享”的文明范式转型。 北京中山公园藤萝架下的公园茶座,民国时期 北京市中山公园管理处惠允使用 进入21世纪,中国公园正经历从功能型绿地到生态共同体的深层变革:2013年,党的十八届三中全会首次提出建立国家公园体制,并将其列入全面深化改革的重点任务,中国特色国家公园体制建设正式起步。2018年习近平总书记在成都首次提出“公园城市”理念,并逐渐成为新时代中国城市发展新的价值导向和目标愿景。在城市化与生态意识觉醒的语境下,这些理念的提出和践行,日益凸显公园作为城市绿心与时代镜像的双重属性⸺它既承载着市民对自然栖居的理想,又折射出技术、政策与文明观的当代演进。 在摄影师的镜头下,公园可以是影像表达的背景,也可以是摄影创作的主题。在很长的时间里,公园更多是作为一种城市或自然景观而被拍摄,不少摄影师在其中寻找个人意趣。20世纪七八十年代以来,越来越多的摄影师和艺术家以公园为镜,去思考城市与人、与自然的关系,去探讨公共空间和私人空间的边界,去发现个体和群体在时代发展中的各种故事。 基于此,《中国摄影》杂志推出本期专题。我们不仅对公园进行摄影文化上的探讨,更以公园为镜,重新审视城市、自然以及人类自身。本文将从两方面来展开:公园与摄影在创作和文化交流中的互动脉络、当代摄影视野下的公园图景。 颐和园玉带桥,1877年 托马斯·查尔德 仝冰雪惠允使用 上海外滩公园,约1890年 影易拍卖惠允使用 上海豫园的茶室,约1890年 影易拍卖惠允使用 民国时期的中元节,北海公园西天梵境举办追悼阵亡将士的活动,不仅有传统纸扎纸马,还有新式的纸扎坦克车、汽车。1920年代 北京市北海公园管理处惠允使用 公园影像与公园展览的现代性转型 清末民初,公园进⼊近代中国之后,基本可分为两种类型:民国政府将园林、坛庙等传统名胜改造开放成公园和殖民者在租界区兴建的西式公园。摄影作为新兴视觉媒介,直观记录了这一空间形态与社会功能的转变,也深刻反映了传统园林向现代公共空间转型中的权力重构与文化冲突。这方面的内容在本期专题学者的文章中有所提及,在此不作具体展开。另外,从清末民初开始,不少公园里出现了照相馆,不仅为游客拍摄纪念照,还全景式地拍摄公园各处的景观,或作为公园档案留存,或作为风景图片售卖给游客。清末民初公园照相馆的摄影行为反映出在公共空间的现代性渗透⸺通过影像建构市民身份、消费文化与社会叙事,将公园景观转化为承载个体和集体记忆的视觉商品。 从民国到改革开放后,公园成为许多摄影团体创作、交流、展示和活动的核心场所,既是摄影人拍摄风景、建筑和人文等题材的重要拍摄地,也是摄影作品展示的重要公共文化空间。其中,摄影史上两个业余摄影师组成的知名团体“光社”与“四月影会”显示出公园展览与公园影像的现代性转型。 看云起—中央公园土山(今北京中山公园内),1927年 郭学群 陈申惠允使用 1924年,光社第一次影展在北京中央公园(今中山公园)来今雨轩举办。 陈申惠允使用 1924年,中国最早的民间摄影团体“光社”在北京中央公园(今中山公园)来今雨轩举办中国艺术摄影史上的首次展览。作为民国初年首个向公众开放的皇家园林,中央公园的“去禁苑化”过程恰与摄影艺术打破传统视觉(外国摄影师和中国照相馆师傅的摄影为主导)垄断的需求相契合。光社成员以柔焦、留白等技法,将文人画的写意传统融入摄影实践,这在他们拍摄的一些公园影像里也有所体现,如陈万里的《中央公园花丛》、刘半农的《昆明一角》、郭学群的《看云起》等作品,通过园林景物的诗意化捕捉,将公园转化为现代美学的实验场。 1979-1981年,改革开放后的首个民间摄影团体“四月影会”举办了三回“自然·社会·人”展览,其中前两回分别在北京中山公园兰室、北海公园画舫斋举办。展览举办地的选择延续了光社的现代性意识,打破了20世纪六七十年代被宣传摄影固化的单⼀影像模式,开创了新时期摄影艺术多元化的格局。四月影会在公园拍摄的一些影像中,有个人化的诗意表达(如王志平的《婆娑》),也有对现实社会的观照(如王苗的《笼里笼外》、金伯宏的《回音壁》等)。 王苗作品《笼里笼外》 1979年,四月影会第一次“自然·社会·人”展览在北京中山公园兰室举办。李英杰 摄 光社至少七次的公园展览(1924-1932)、四月影会的两回公园展览呼应了梁启超倡导的将公园作为“文明教化工具”和“公共空间改良”的载体。光社依托中央公园完成的视觉启蒙,本质上是将文人审美传统嫁接于新兴摄影媒介,通过园林意象的再造,实现民国文人的现代性想象;而四月影会则在公园空间内展开视觉反思,中山公园和北海公园作为皇家园林的历史语境,与摄影者对当时文化禁锢的批判形成对照。两个团体均通过公园的公共属性重构艺术与社会的关系:光社展览促成民国文人审美共同体的构建,四月影会则推动摄影成为公众参与社会讨论的媒介。此外,通过市民观展与游园的互动,公园被赋予双重现代性意义:物理空间上,从皇家禁地转为市民共享的公共领域;文化符号上,从帝制遗产蜕变为承载新审美意识的精神空间,体现了摄影媒介从传统向现代转型中的能动性。 当代公园的现代性图景 20世纪七八十年代,中国公园影像创作逐渐超越对自然景观与城市空间的表层记录,转向以公园为媒介的深层社会文化观察。摄影实践聚焦于公共空间与私人领域的动态边界,通过市民日常活动、集体记忆与个体经验交织的瞬间,揭示城市化进程中人与环境关系的演变;创作者既关注公园作为“社会剧场”的开放性特质⸺承载休闲、娱乐、健身等多种社会行为,也探索其作为“时代镜像”的隐喻功能,折射消费主义、生态意识、社会认同等议题。从传统纪实到无人机俯瞰、拼贴重构及观念表达,影像语言不断突破传统框架,在记录现实的同时构建虚实交织的叙事,使公园成为观察现代性矛盾与人文精神变迁的重要视觉文本。 基于公园空间演变与影像创作实践的双重视域,本期专题立足于历史脉络与当代语境:一方面,通过向全国公开征稿的方式,广泛收集并呈现与公园相关的摄影创作;另一方面,邀请不同领域的学者撰文,多角度研究公园与摄影的关系。我们试图在历史影像的梳理与当下视觉观察的对话中,在技术革新与思想实验的碰撞里,促成影像艺术实践与学术研究的互文共振,以此勾勒公园这一城市公共空间所承载的栖居理想⸺其既凝结着技术理性与政策设计的时代印记,亦折射出人类文明观在城市化进程中的深刻嬗变。 专题中的公园影像创作围绕公共空间的多重属性展开,揭示其作为记忆载体、社会观照、生态反思、情感投射的现代性图景。 为丰富业余文化生活,一些工作单位会利用节假日组织青年们跳集体舞。北京劳动人民文化宫。1984年 巴义尔 茶歇,成都人民公园,2012年 陈锦 盆景园,菱湖公园,2024年 方涓薇 陈锦的成都人民公园与方涓薇的菱湖公园呈现出集体记忆与个体经验的交织。陈锦讲述人民公园从晚清旗民禄米仓到现代市民休闲地的身份转换,其文字和作品中描摹的公园日常不仅是成都城市生活的缩影,更成为中国公园生态的概括性映射。方涓薇则邀请参与者书写个人记忆,将老照片人物嵌入当代公园场景,通过虚实叠加构建“记忆剧场”,凸显记忆的动态性与虚构性。巴义尔对20世纪80年代北京公园的纪实,则以黑白影像捕捉读书热、健身潮等时代切片,成为改革开放初期理想主义精神的微观档案。 郭盈光以上海人民公园相亲角为田野,通过行为艺术与视觉隐喻批判婚姻市场的物化逻辑,反思了市场化婚恋观对个体的规训。张志友的作品捕捉了农民工在公园夜色中借手机微光照亮的依偎身影,呈现了公共空间向情感私密角落的功能转变。王攀的作品拍摄了老人在公园树枝间藏匿的物件,既揭示出自然与人工的微妙互动,也发出对个体生活与生存痕迹在时空中不断消逝的叹息。朱宝蕾的作品从自身经历出发,细腻捕捉雨天公园的自然生态,以“去人类中心化”的凝视公园。孟繁羽作品中佛像与游客自拍的并置,进一步延伸人与生态的议题⸺采石场改造为公园后,神圣符号被娱乐消费稀释,形成“二手自然”的文化悖论。这些作品不仅仅是影像记录,也是视觉的隐喻,展现了当代中国社会转型中的个体适应与群体互动,折射出社会结构的动态调整与价值观念的碰撞。这些摄影实践与园林学中“文化生态系统”概念形成对话,即公园既是生态容器,也是人类干预的产物,亦是自然野性与人工秩序持续博弈的产物。 “潮湿公园”系列。一直下雨的春天,南宁,2024年 朱宝蕾 “隐匿”系列之二,北京天坛公园, 2020年 王攀 “守候微光”系列。一对成为好友的昔日恋人,两人躺在草地上聊天。广州白云湖公园,2018年9月12日 张志友 “顺从的幸福”系列,2016—2018年 郭盈光 “尘世间”系列之三,2022年 孟繁羽 多元表达的公园图景在本刊专题征稿的作品中尤为突出。我们精选部分投稿作品,以“浮生半憩”为题,希望从更广泛的视角呈现公园的复杂面向,从纪实到观念、从具象到抽象,展现公园作为创作母题的开放性⸺它既是日常生活的截面,也是观念实验的载体,更是时代情绪的显影。 本期专题里的论文从史学考据、哲学思辨、美学建构三个向度形成理论与实践的对观。摄影史研究者周怡通过公园的现代化进程,揭示公园从“帝国遗迹”到“公共空间”的认知转型和摄影表现。华东师范大学政治与国际关系学院教授姜宇辉认为公园不只是公共空间更是公共领域,强调公园影像的共情价值不在于景观再现,而在于激发观者对“场所精神”的感知。风景园林学博士慕晓东阐述了园林到公园的演变过程,并从“生命律动”概念出发,用生物性、社会性、文化性三重维度来阐释公园本质,为公园影像评价提供跨文化参考标准。此外,艺术家与学者的双重身份,使杭添、周仰的创作呈现出独特的视角。杭添关于 “山水城市”公园理念、“中间地带”技术哲学的思考融入无人机影像的冷峻美学,隐喻现代人对“诗意栖居”的集体想象;周仰对基于当代豫园影像创作的分析,揭示出当一座公园兼具古典园林、文化遗产、公共园林多种属性时产生的多重文化体验。 “游园拾梦”系列01,2018年 于文灏 竹石图#2,2021年 董文胜 明信片#5,2001—2004年 胡介鸣 “不朽的林泉”系列,2016-2024年 周仰 在摄影创作与学术研究的双重观照下,公园研究的核心命题逐渐浮现:疾速城市化进程中,功能理性与精神栖居如何达成动态平衡?对此的解答是指向“人”的维度⸺摄影师镜头下个体命运与集体记忆的交织,学者论述中公共空间与公民社会的思辨,最终都指向公园的人文价值。究其本质,公园作为公共空间,承载着文化传承、社会凝聚与精神寄托的功能,是连接人与自然、历史与当下的文化纽带。 本文为《中国摄影》2025年第5期“公园镜像”专题编辑手记 “去露营”系列,南京,2024年3月 杭添

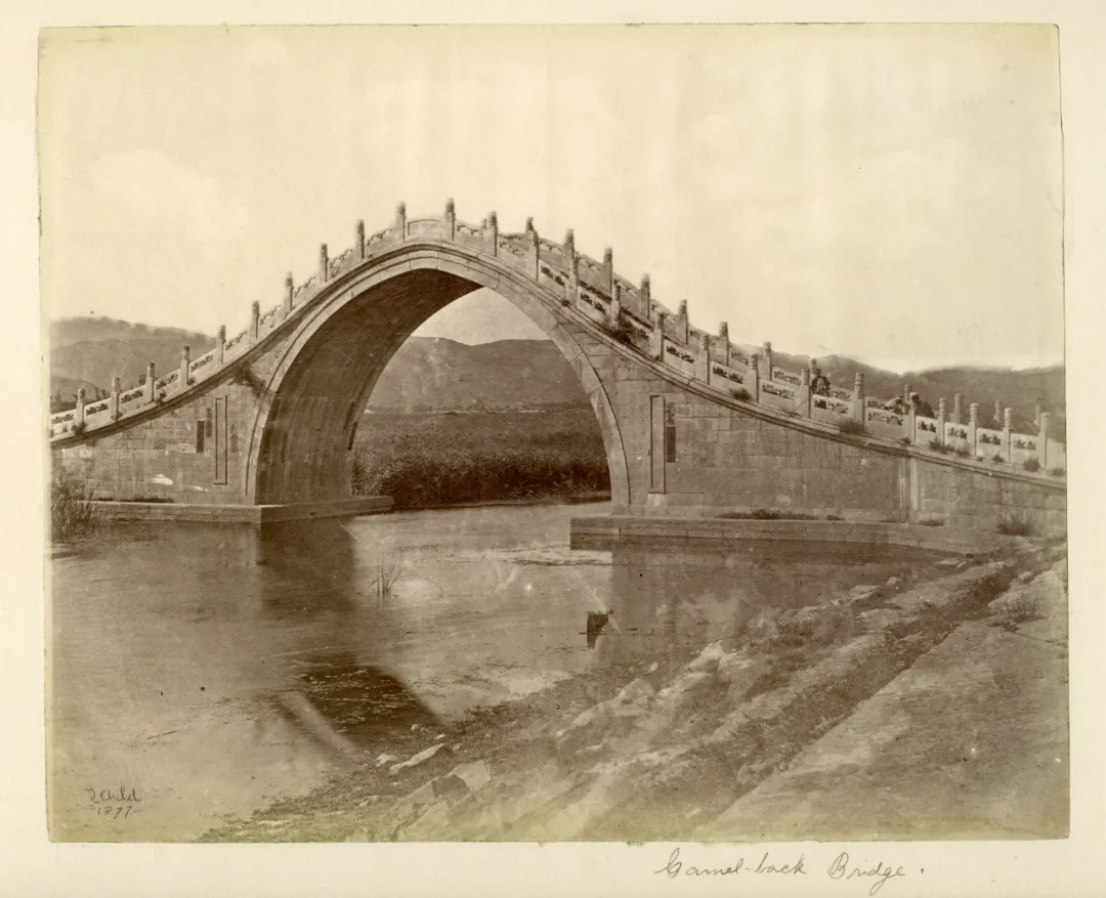

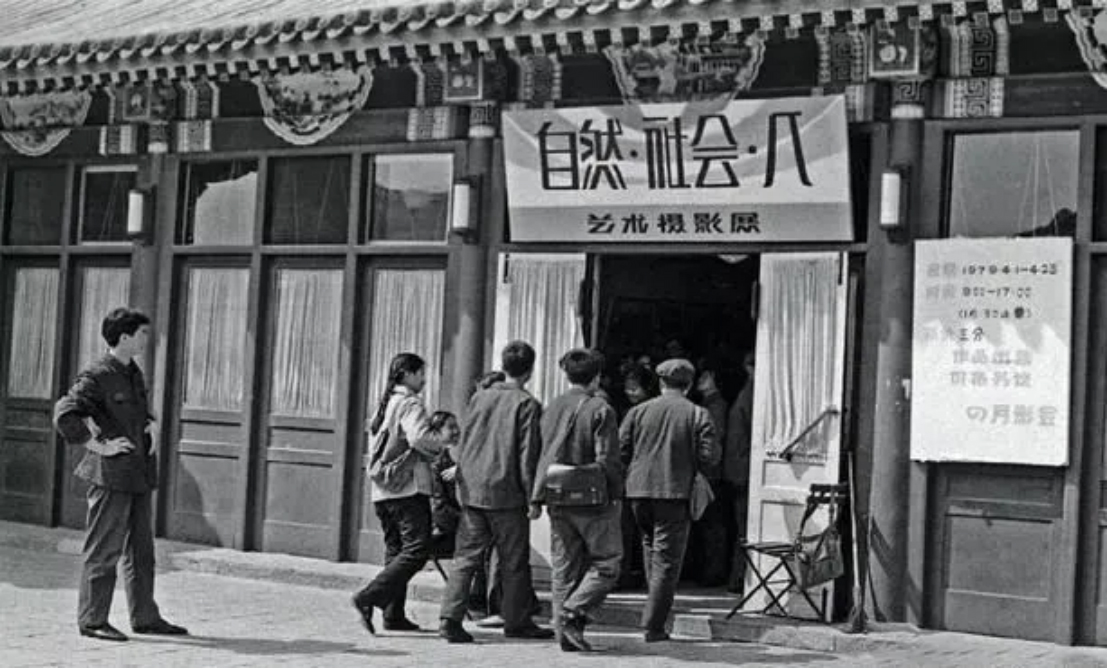

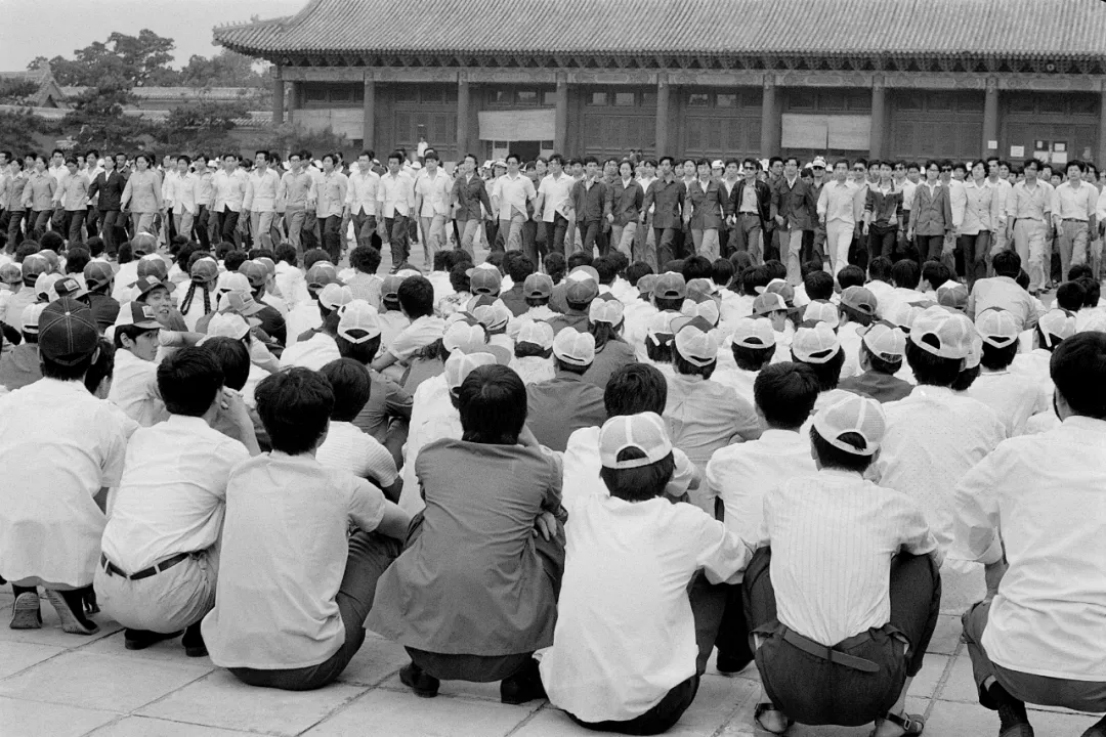

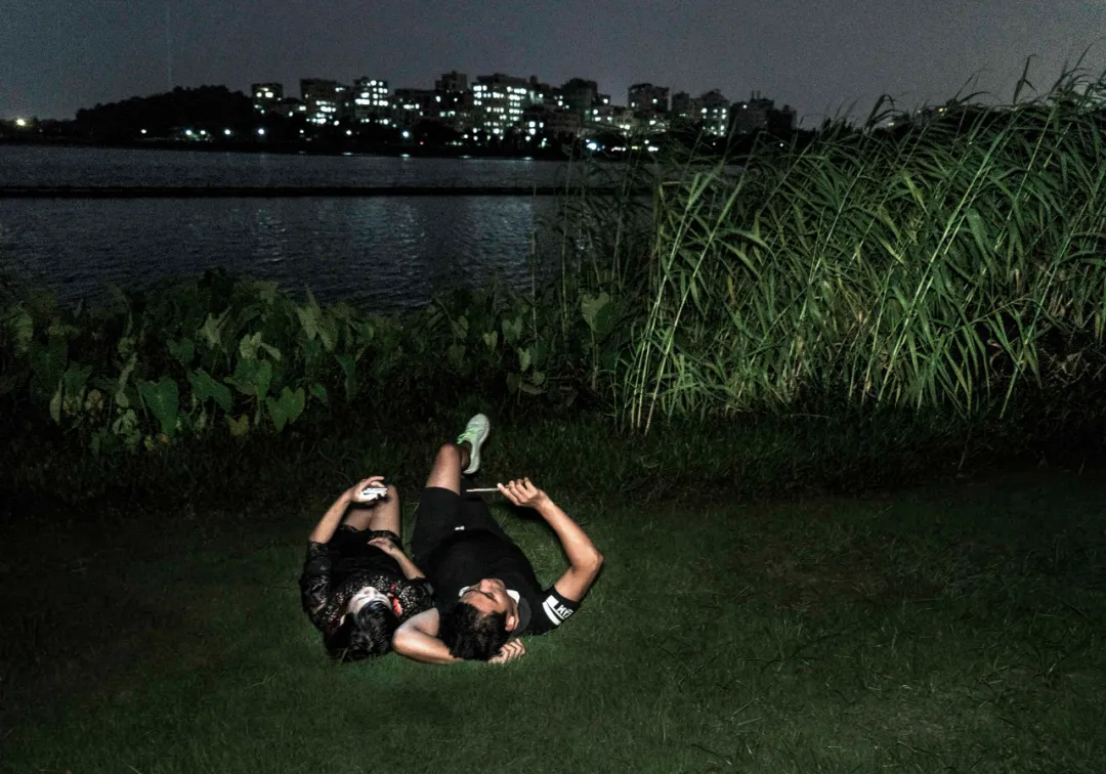

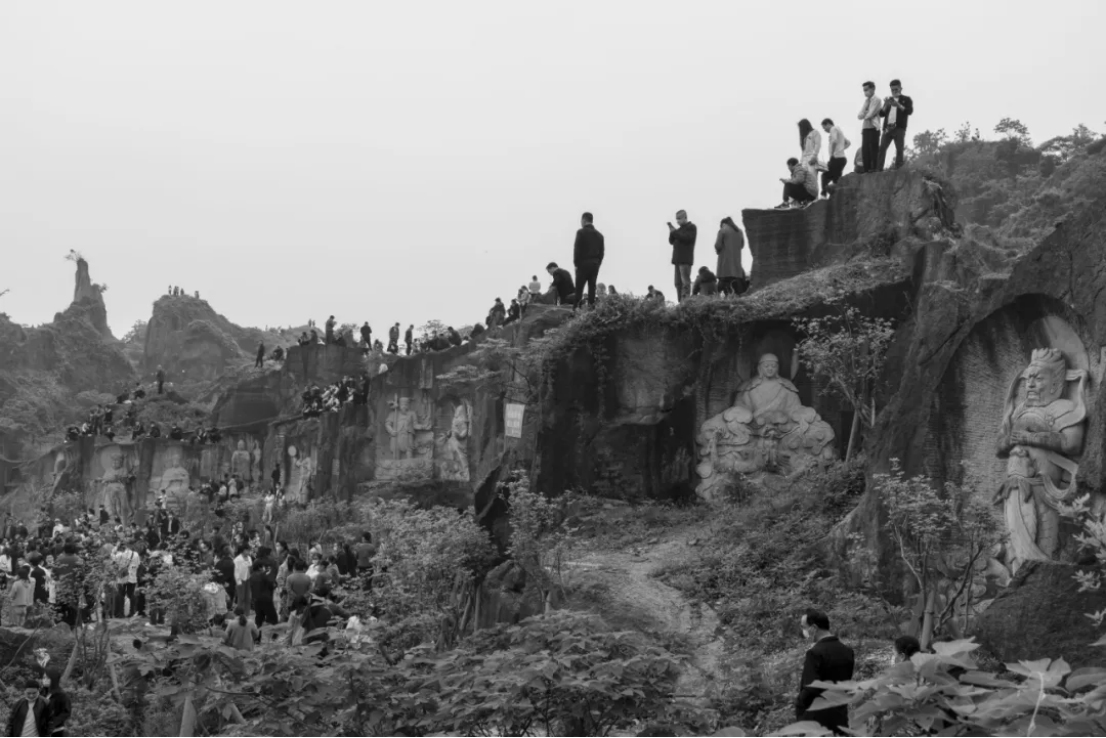

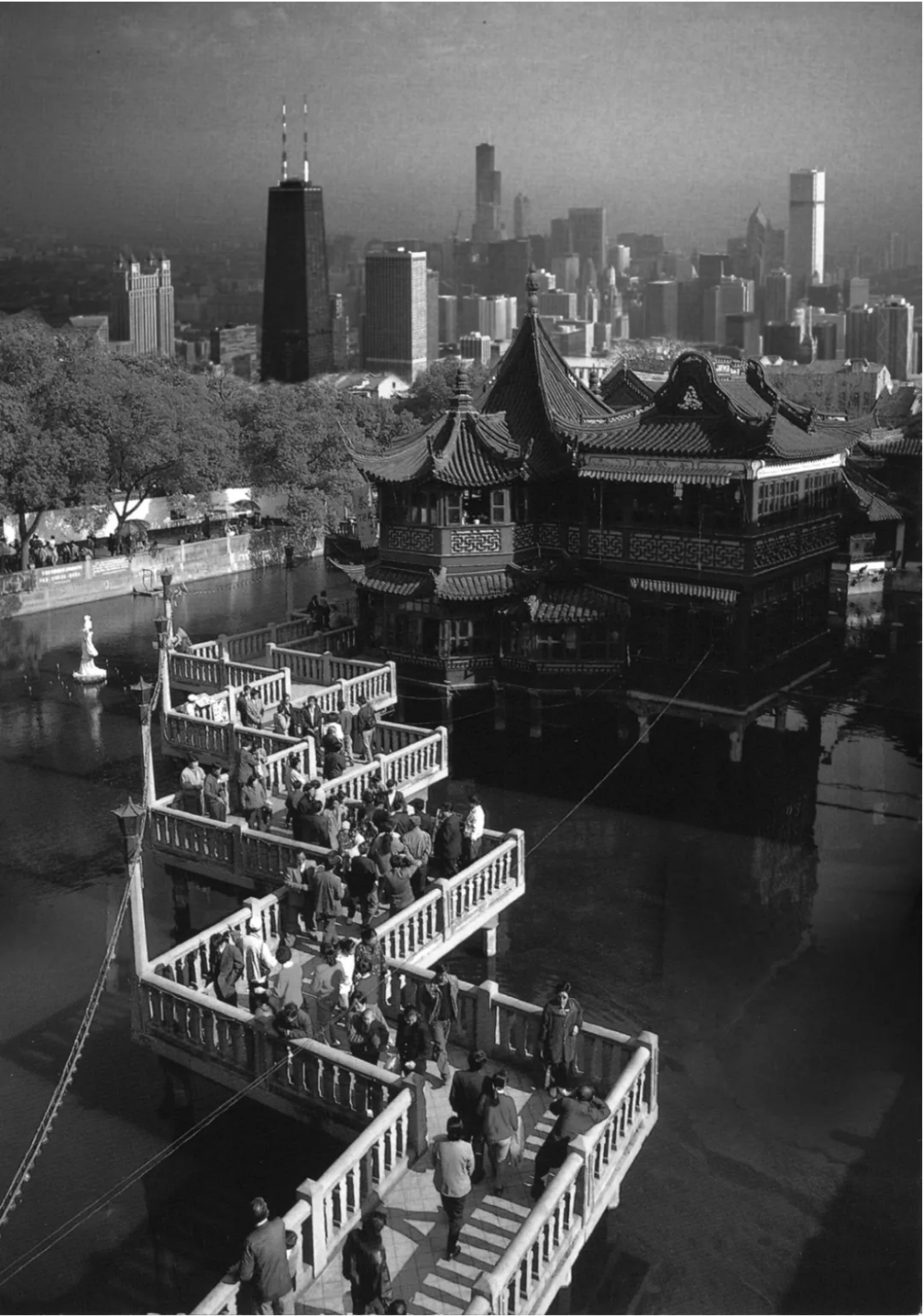

“去露营”系列,南京,2024年3月 杭添