2025年7月

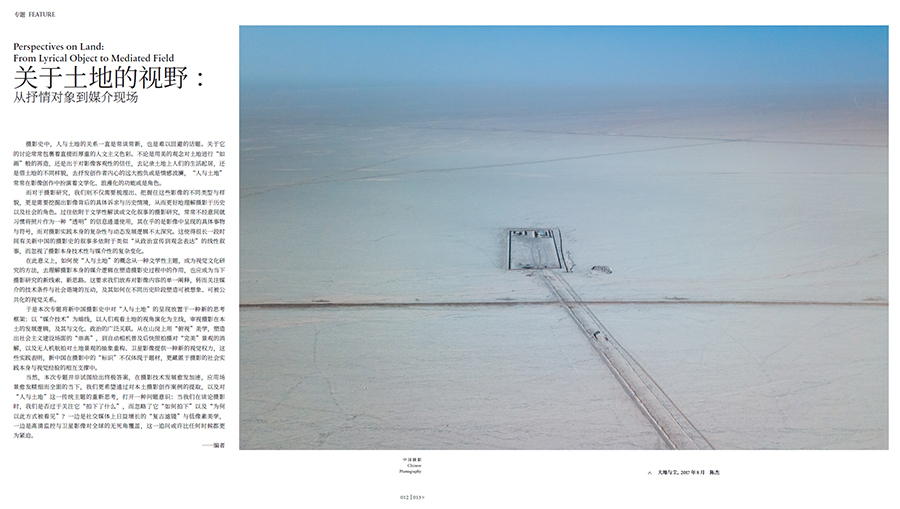

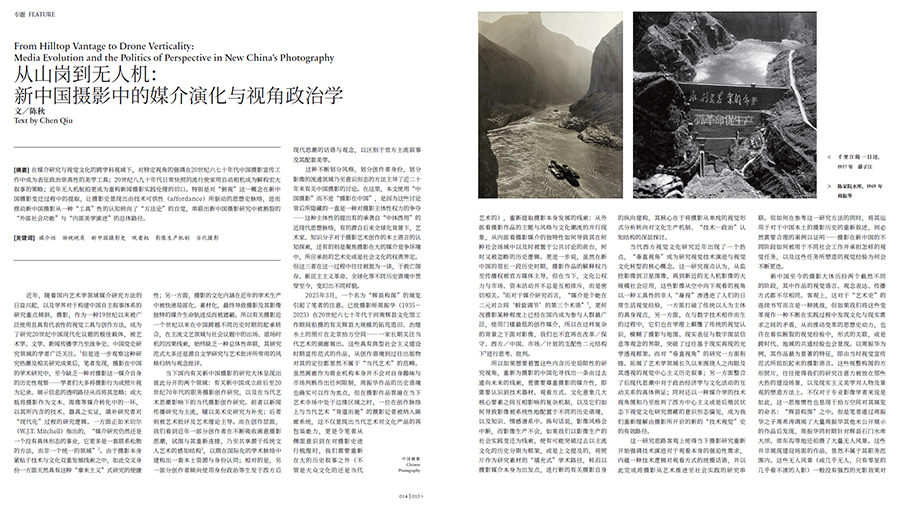

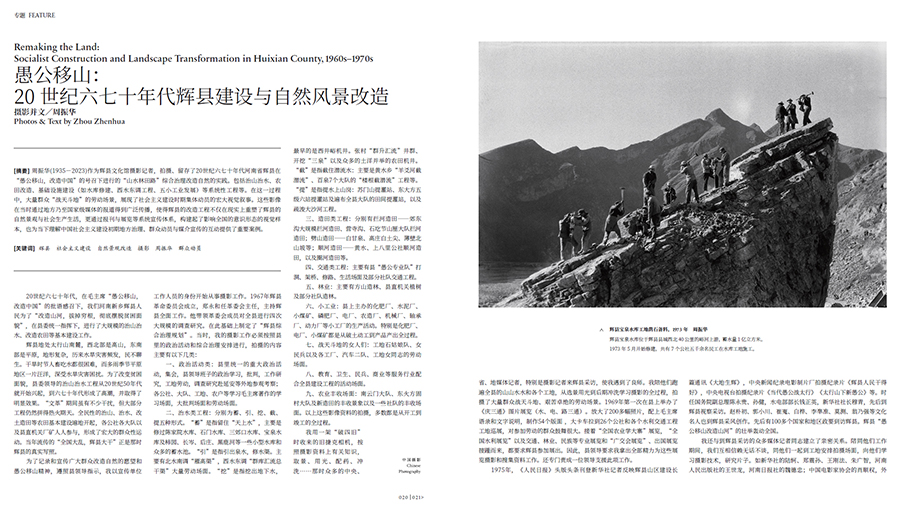

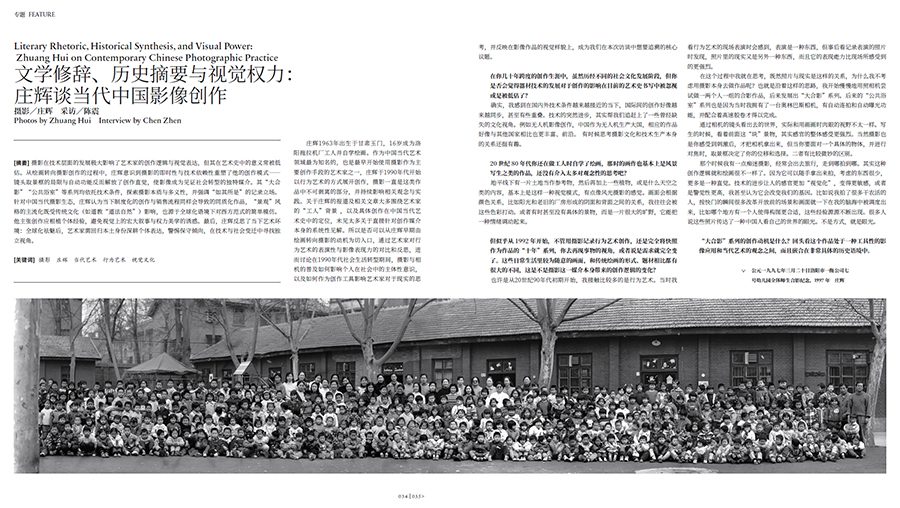

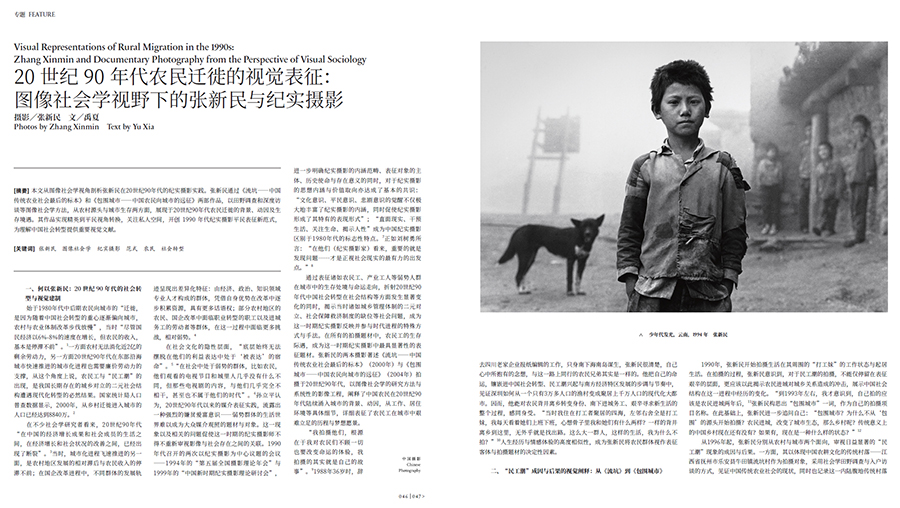

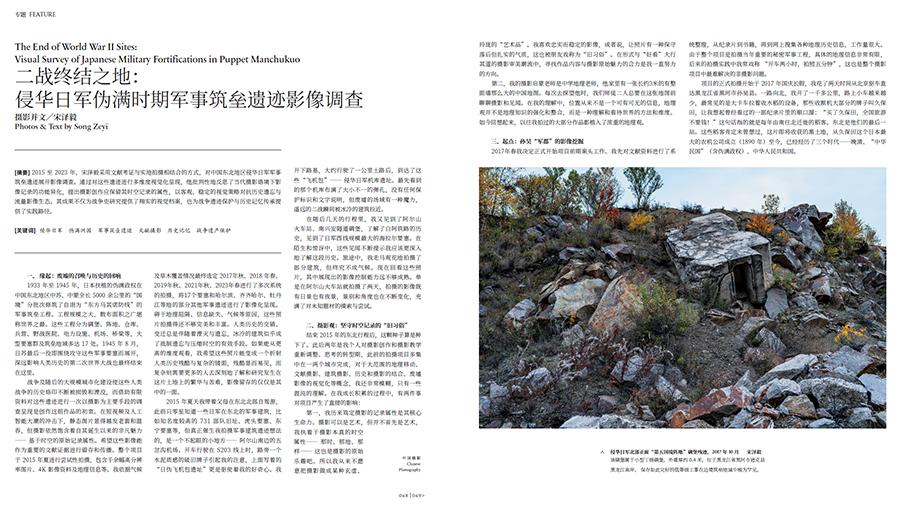

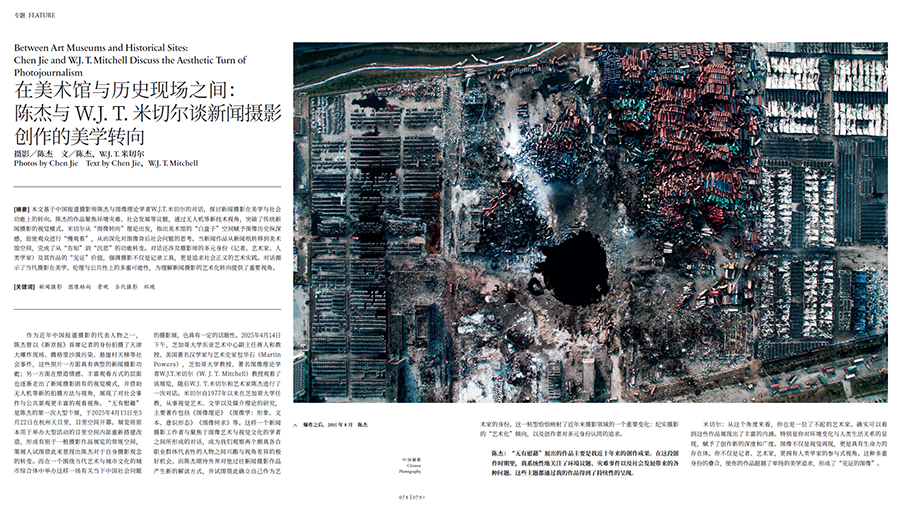

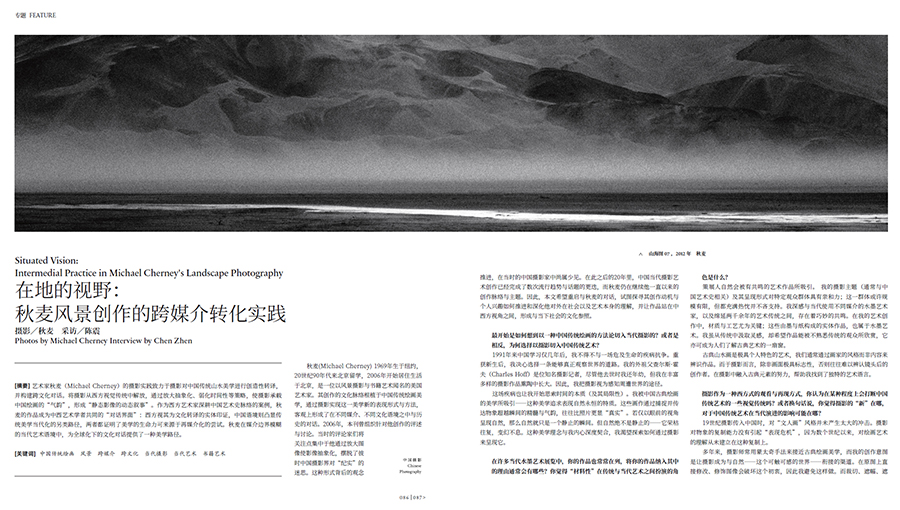

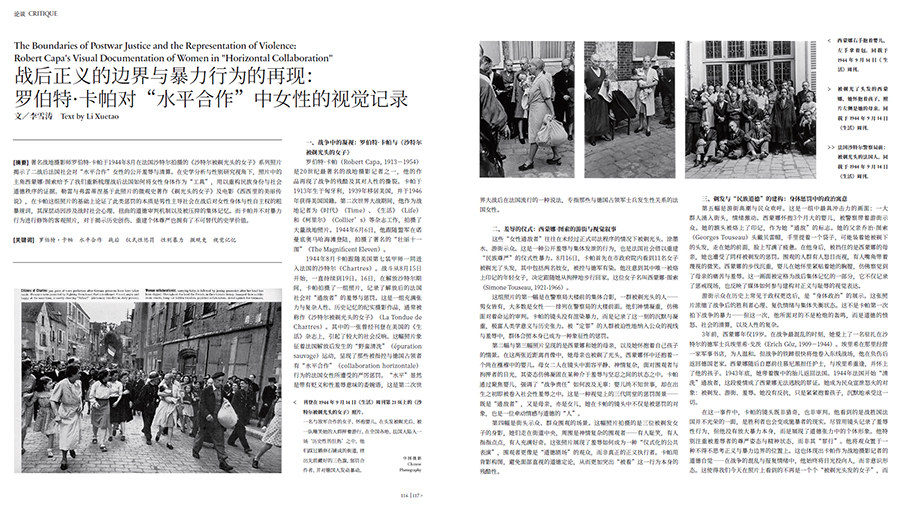

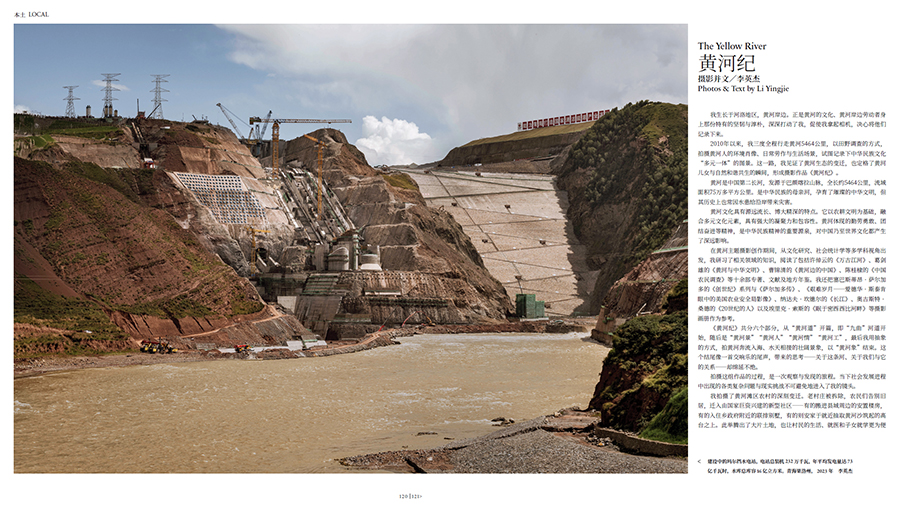

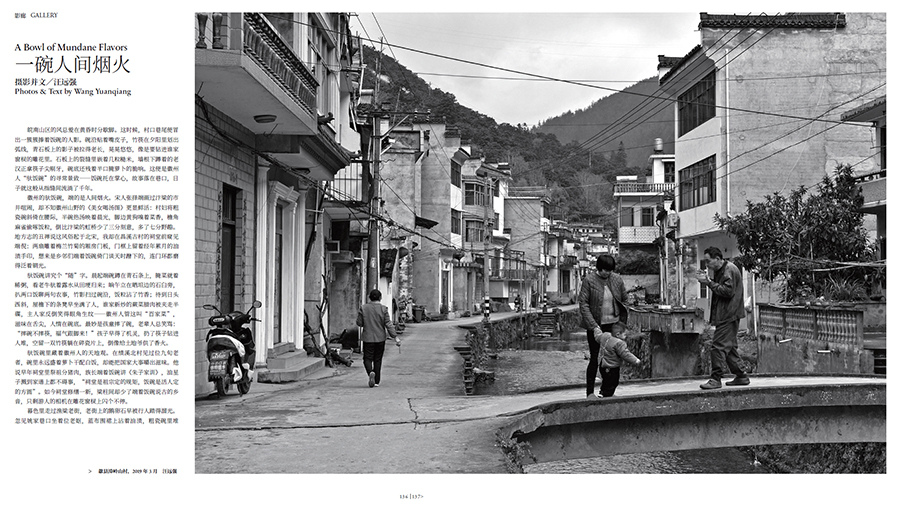

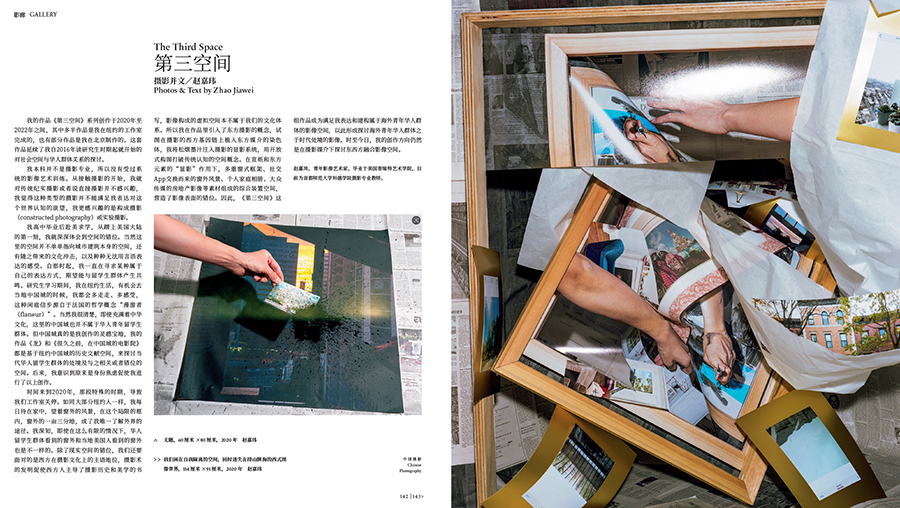

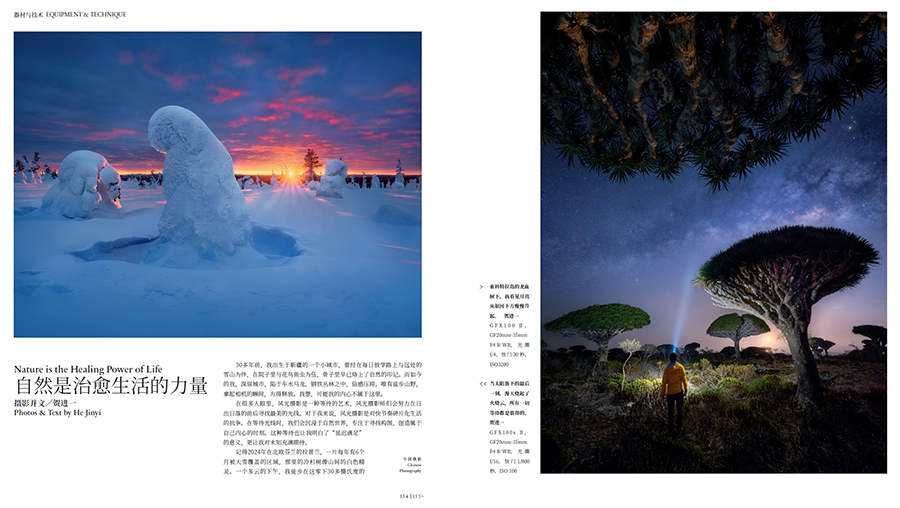

新一期杂志里 呈现以下精彩内容 专题 |关于土地的视野 摄影史中,人与土地的关系一直是常谈常新,也是难以回避的话题,关于它的讨论常常包裹着人文主义色彩。而如何视“人与土地”的概念不仅为一种文学性主题,更是视觉文化研究的方法,去理解摄影的媒介逻辑在塑造摄影史过程中的作用,也应成为当下摄影研究的新线索、新思路。本次专题将新中国至今的摄影史中有关“人与土地”的案例放置于一种新的思考框架中:以“媒介技术”为暗线,以人们观看土地的视角演化为主线,审视摄影在本土的发展逻辑,及其与文化、政治的广泛关联。借助对这一传统主题的重新思考,我们试图打开一种有关“摄影本身”的问题意识。 从山岗到无人机: 新中国摄影中的媒介演化与视角政治学 文/陈秋 在媒介研究与视觉文化的跨学科视域下,对特定视角的强调在20世纪六七十年代中国摄影宣传工作中成为表征政治崇高性的美学工具;20世纪八九十年代日常快照的流行使家用自动相机成为解构宏大叙事的策略;近年无人机航拍更成为重构新闻摄影实践伦理的切口。特别是对“俯视”这一概念在新中国摄影变迁过程中的提取,让摄影史显现出由技术可供性(affordance)所驱动的思想史脉络,进而推动新中国摄影从一种“工具”性的认知转向了“方法论”的自觉,串联出新中国摄影研究中被割裂的“外部社会功能”与“内部美学演进”的总体路径。 愚公移山: 20 世纪六七十年代辉县建设与自然风景改造 摄影并文/周振华 周振华(1935-2023)作为辉县文化馆摄影记者,拍摄、留存了20世纪六七十年代河南省辉县在“愚公移山,改造中国”的号召下进行的“山水林田路”综合治理改造自然的实践。包括治山治水、农田改造、基础设施建设(如水库修建、西水东调工程、五小工业发展)等系统性工程。 文学修辞、历史摘要与视觉权力: 庄辉谈当代中国影像创作 摄影/庄辉 采访/陈震 摄影在技术层面的发展极大影响了艺术家的创作逻辑与视觉表达,但其在艺术史中的意义常被低估。从绘画转向摄影创作的过程中,庄辉意识到摄影的即时性与技术依赖性重塑了他的创作模式⸺镜头取景框的局限与自动功能反而解放了创作直觉,使影像成为见证社会转型的独特媒介。 20 世纪 90 年代农民迁徙的视觉表征: 图像社会学视野下的张新民与纪实摄影 摄影/张新民 文/禹夏 本文从图像社会学视角剖析张新民在20世纪90年代的纪实摄影实践。张新民通过《流坑⸺中国传统农业社会最后的标本》和《包围城市⸺中国农民向城市的远征》两部作品,以田野调查和深度访谈等图像社会学方法,从农村源头与城市生存两方面,展现于20世纪90年代农民迁徙的背景、动因及生存境遇。其作品实现精英到平民视角转换,关注私人空间,开创1990 年代纪实摄影平民表征新范式, 为理解中国社会转型提供重要视觉文献。 人、土地以及后工业景观的时间性 摄影并文/李勇 当“东北文艺复兴”将土地简化为文化乡愁的符号时,真实的土地状态实则是地质时间、工业时间和生命时间的交织;人对土地的感知始于身体经验⸺双脚踩过滚烫的煤矸山,鼻腔吸入刺鼻的硫磺味等非视觉化的叙事,而人的劳动成为激活土地时间性的锚点。 二战终结之地: 侵华日军伪满时期军事筑垒遗迹影像调查 摄影并文/宋泽毅 2015至2023年,宋泽毅采用文献考证与实地拍摄相结合的方式,对中国东北地区侵华日军军事筑垒遗迹展开影像调查。通过对这些遗迹进行多维度视觉化呈现,他批判性地反思了当代摄影语境下影像记录的功能异化,提出摄影创作应保留其时空记录的属性,以客观、稳定的视觉策略对抗历史遗忘与流量影像生态。其成果不仅为战争史研究提供了翔实的视觉档案,也为战争遗迹保护与历史记忆传承提供了实践路径。 在美术馆与历史现场之间: 陈杰与 W.J. T. 米切尔谈新闻摄影创作的美学转向 摄影/陈杰 文/陈杰、W.J. T. 米切尔 本文基于中国报道摄影师陈杰与图像理论学者W.J.T.米切尔的对话,探讨新闻摄影在美学与社会功能上的转向。该对话涉及摄影师的多元身份(记者、艺术家、人类学家)及其作品的“见证”价值,强调摄影不仅是记录工具,更是追求社会正义的艺术实践。对话揭示了当代摄影在美学、伦理与公共性上的多重可能性,为理解新闻摄影的艺术化转向提供了重要视角。 在地的视野: 秋麦风景创作的跨媒介转化实践 摄影/秋麦 采访/陈震 作为西方艺术家深耕中国艺术史脉络的案例,秋麦的作品成为中西艺术学者共同的“对话界面”:西方视其为文化转译的实体印证,中国语境则凸显传统美学当代化的另类路径,两者都证明了美学的生命力可来源于再媒介化的尝试。秋麦在媒介边界模糊的当代艺术语境中,为全球化下的文化对话提供了一种美学路径。 等价与偏离: 卫星影像在艺术实践中的意义生成 摄影并文/李森 随着航空摄影至卫星遥感的科技演进,现代卫星影像凭借多光谱、高分辨率等技术特性,突破了传统摄影的物理与权限限制,构建了多层次、跨维度的视觉现实。艺术家通过图像重组、着色和观念植入等方式,将卫星影像从数据解析对象扭转为审美与政治表达的载体。卫星影像的意义生成依赖于艺术家的选择性重构与文化政治背景的介入,其“等价”于现实的指示性特征在艺术语境中发生偏离,进而拓展了摄影语言的边界。 【论 谈】 居高观世: 总体图像时代的垂直视角 文/多梅尼科·夸兰塔 翻译/陈秋 本文探讨了“垂直视角”——这一视觉技术演进与视觉文化转型的核心概念。它指出:垂直视角通过“信息叠加” “算法缝合”和“动态视角切换”等技术手段,最终消解了现实与图像表征的界限,并反向作用于物理空间与社会实践。 战后正义的边界与暴力行为的再现: 罗伯特·卡帕对“水平合作”中女性的视觉记录 文/李雪涛 李雪涛以著名战地摄影师罗伯特·卡帕1944年8月拍摄的《沙特尔被剃光头的女子》系列照片为切入点,为我们重新梳理了:战后法国如何将女性及其社会关系作为“工具”,用以重构民族身份与社会道德秩序。 【本 土】 李英杰拍摄《黄河纪》是一次观察与发现的旅程。当下社会发展进程中出现的各类复杂问题与现实挑战不可避免地进入了他的镜头。 一个民族的精神肖像: 由《黄河纪》再谈东方视觉观 文/李楠 《黄河纪》是摄影家李英杰通过田野调查与摄影艺术结合创作的一部当代民族影像志。其历时15年三次完成黄河全程(5464公里)拍摄,呈现了黄河流域的地理空间与人文生态。作品融合写实与写意、传统与现代,既呼应黄河文化“多元一体” 的文明特质,亦契合当代中国的发展逻辑,是一次东方视觉观在当代艺术语境下的实践与探索。 【影 廊】 一碗人间烟火 摄影并文/汪远强 汪远强用影像记录了安徽徽州地区独特的“驮饭碗”风俗——这是指人们托着饭碗在巷口吃饭、聊天的日常景象。在他的镜头下:饭碗托在掌心,故事落在巷口,日子仿佛就这样从指缝间静静流淌了千年。 第三空间 摄影并文/赵嘉玮 赵嘉玮基于自己在美国留学的经历,通过作品《第三空间》,探讨了社会空间与海外华人群体的关系。 【交 流】 逐梦苍穹 撷影九天 : “中国航展第二届摄影大展”入选作品选登 今天的航空摄影不仅仅是对飞行器的记录,更是对航空产业以及与之相关的人以及社会影像的深刻反映。航空摄影师们以影像的方式为中国的航空事业添砖加瓦,用心、用情、用功地为时代画像,为中国的航空事业增添生动注脚。 【器材与技术】 自然是治愈生活的力量 摄影并文/贺进一 在很多人眼里,风光摄影是一种等待的艺术,风光摄影师们会努力在日出日落的前后寻找最美的光线。对于贺进一来说,风光摄影是对快节奏碎片化生活的抗争。 资讯 · 资讯 专题 关于土地的视野 · 关于土地的视野:从抒情对象到媒介现场 · 从山岗到无人机: 新中国摄影中的媒介演化与视角政治学 文/陈秋 · 愚公移山:20 世纪六七十年代辉县建设与自然风景改造 摄影并文/周振华 · 文学修辞、历史摘要与视觉权力:庄辉谈当代中国影像创作 摄影/庄辉 采访/陈震 · 20 世纪 90 年代农民迁徙的视觉表征: 图像社会学视野下的张新民与纪实摄影 摄影/张新民 文/禹夏 · 人、土地以及后工业景观的时间性 摄影并文/李勇 · 二战终结之地:侵华日军伪满时期军事筑垒遗迹影像调查 摄影并文/宋泽毅 · 在美术馆与历史现场之间: 陈杰与 W.J. T. 米切尔谈新闻摄影创作的美学转向 摄影/陈杰 文/陈杰、W.J. T. 米切尔 · 在地的视野:秋麦风景创作的跨媒介转化实践 摄影/秋麦 采访/陈震 · 等价与偏离: 卫星影像在艺术实践中的意义生成 摄影并文/李森 论谈 · 居高观世:总体图像时代的垂直视角 文/多梅尼科·夸兰塔 翻译/陈秋 · 战后正义的边界与暴力行为的再现: 罗伯特·卡帕对“水平合作”中女性的视觉记录 文/李雪涛 本土 · 黄河纪 摄影并文/李英杰 · 一个民族的精神肖像:由《黄河纪》再谈东方视觉观 文/李楠 影廊 · 一碗人间烟火 摄影并文/汪远强 · 第三空间 摄影并文/赵嘉玮 交流 · 逐梦苍穹 撷影九天 :“中国航展第二届摄影大展”入选作品选登 器材与技术 · 自然是治愈生活的力量 摄影并文/贺进一