高鹏宇|存活与生动:现代主义者张光宇的摄影世界

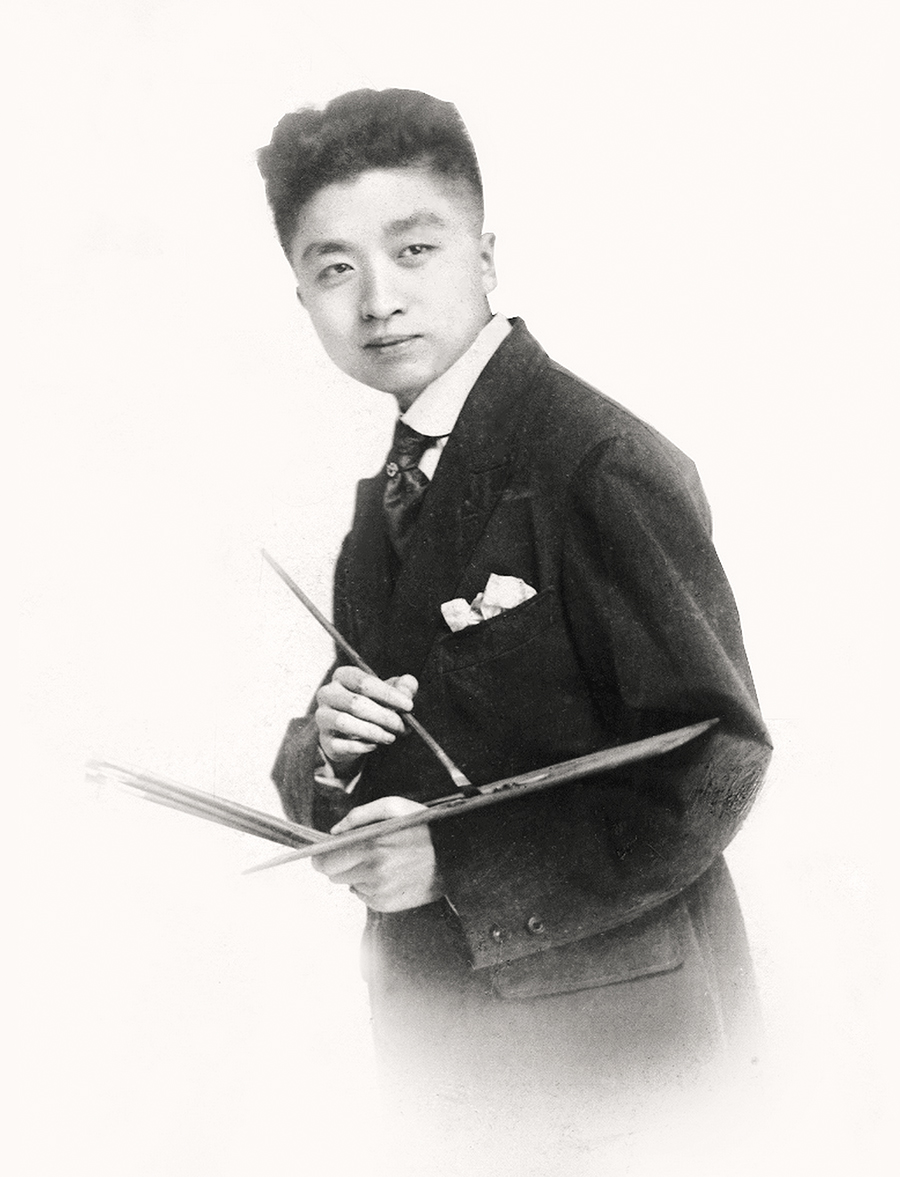

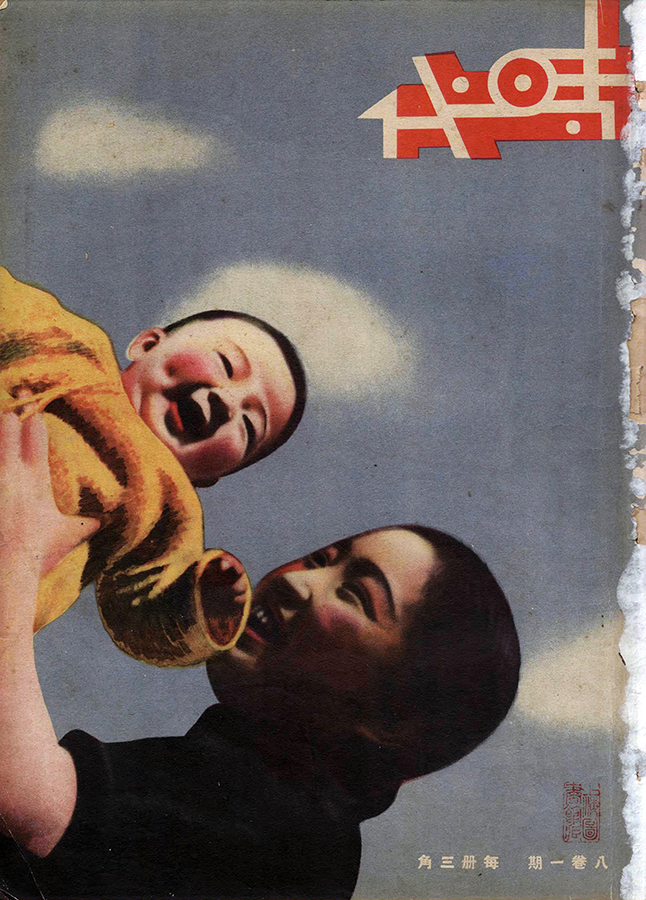

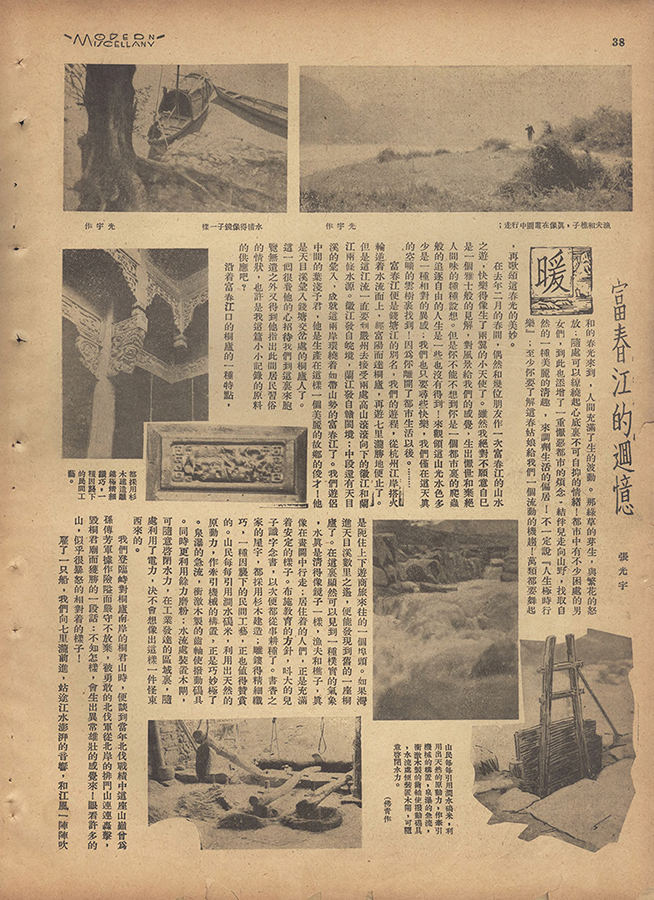

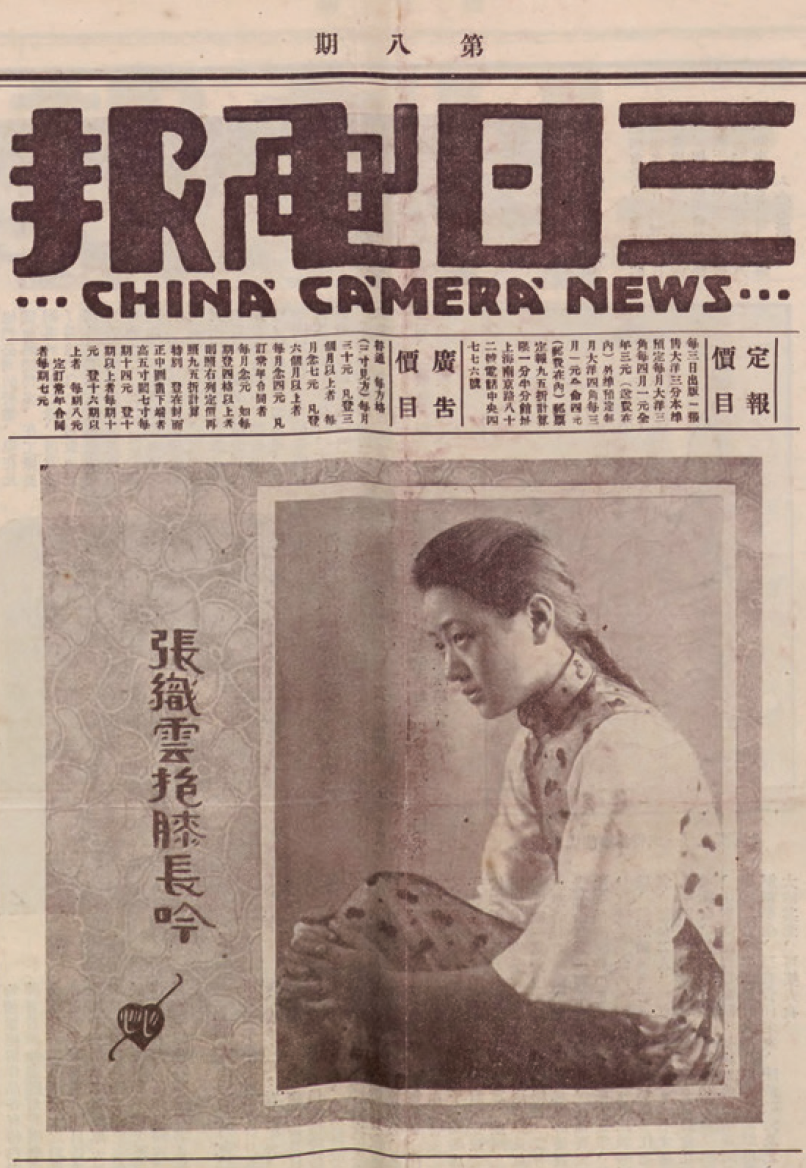

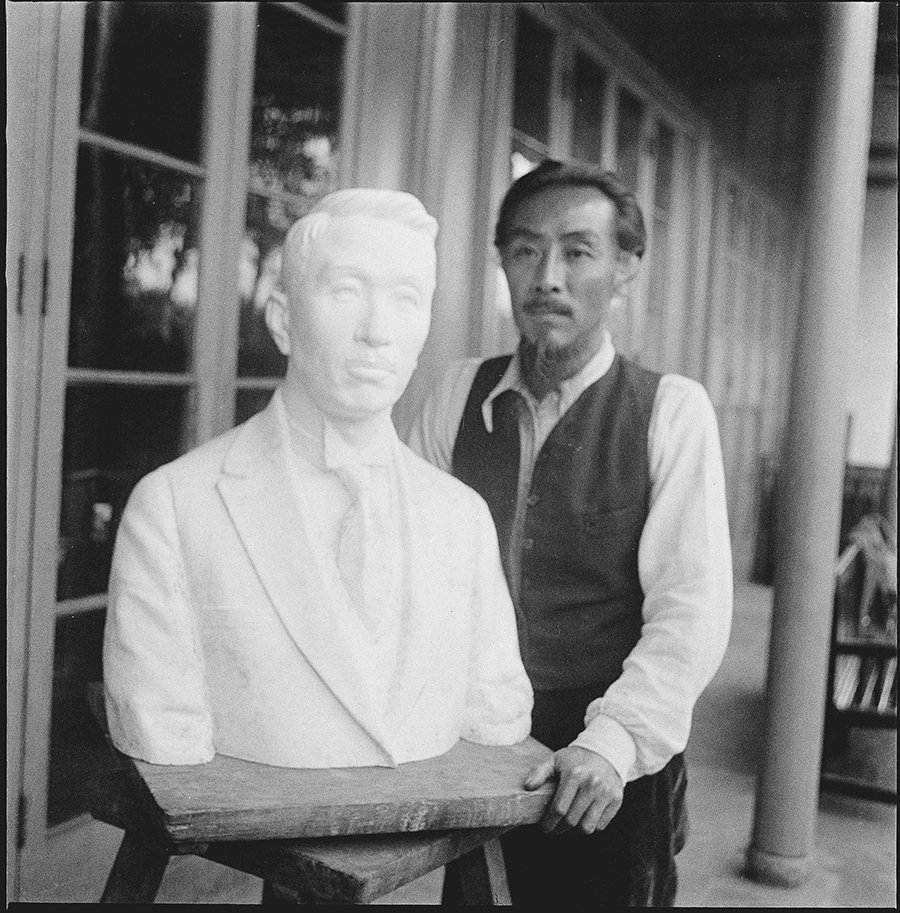

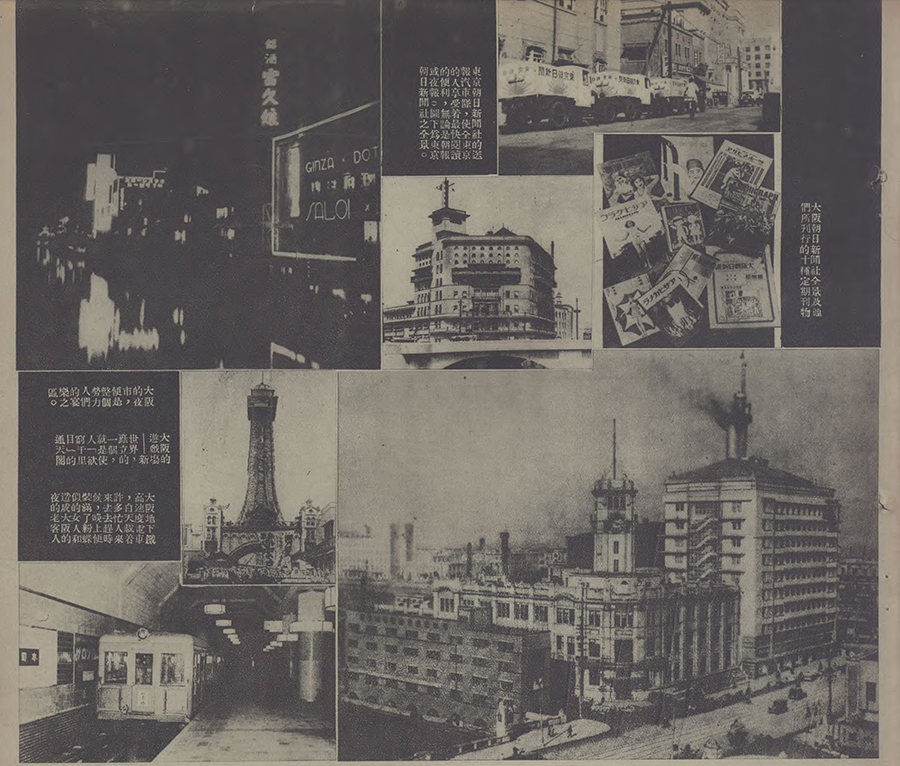

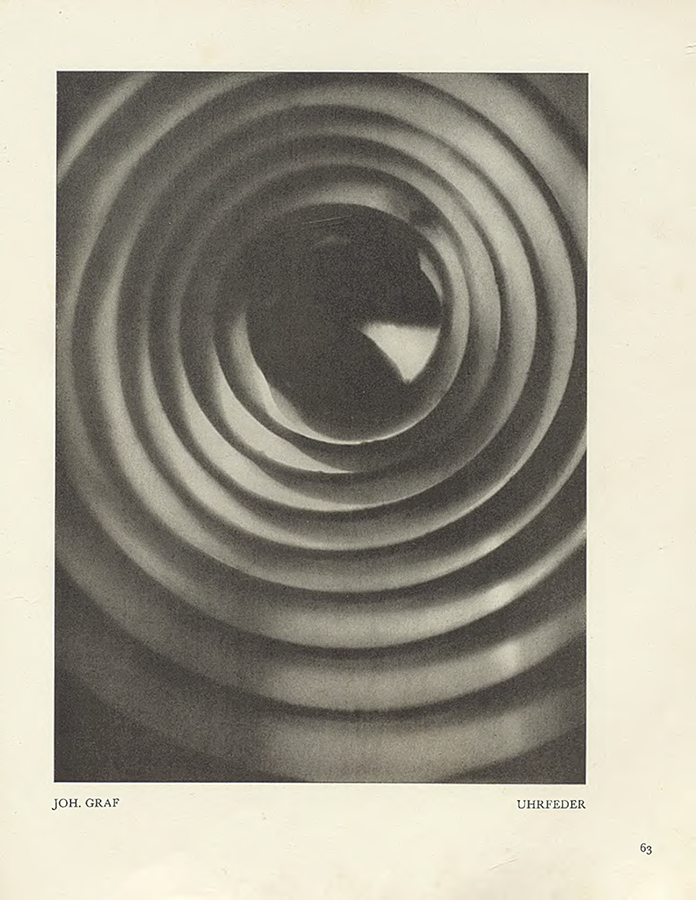

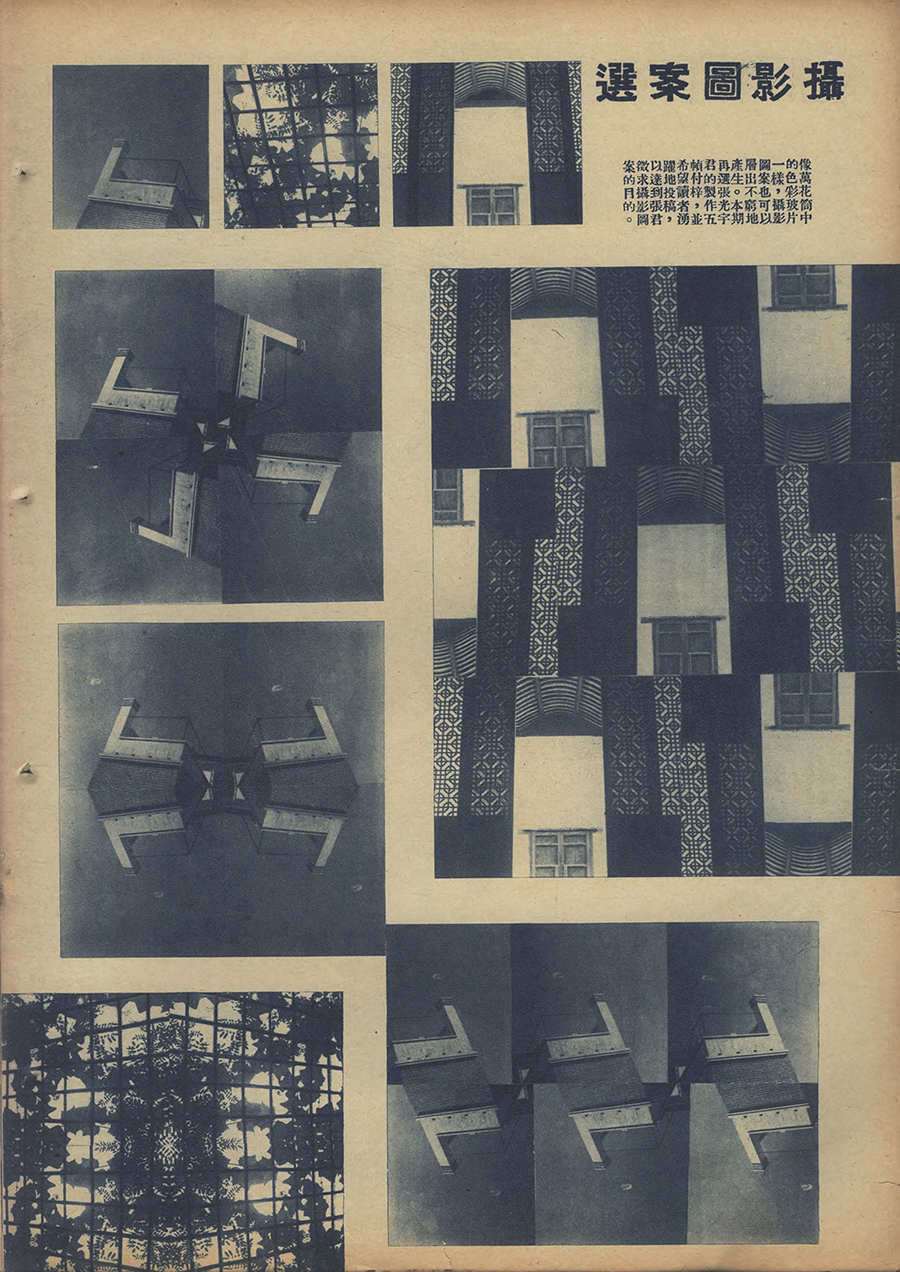

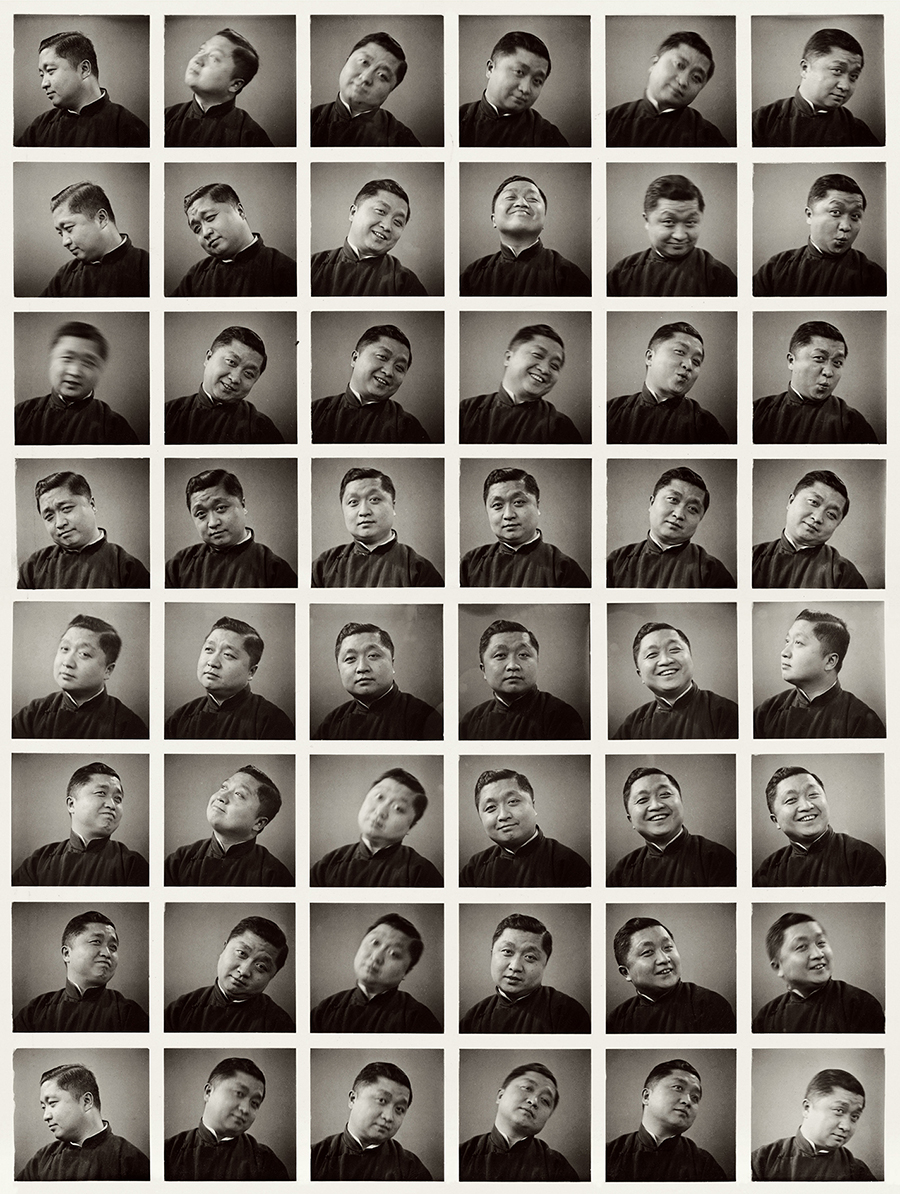

[摘要] 张光宇(1900-1965)是中国20世纪艺术史上天才横溢的大师和杂家,在不同媒介和行业中都触手生春且能融会贯通,摄影也是他终生爱好的“游戏”方式。透过家庭相册、民国刊物等资料可以发现:他曾和友人们一道推动摄影纳入美术制度,拨弄大都市上海的时尚风潮;在个人的摄影创作方面,他善于以照相机来捕捉和保存灵动活力的瞬间,也迅速消化了德国、苏联的前卫手法并注入了独特的幽默感,让日常事物产生令人莞尔的变形与动感;还把摄影与工业设计巧妙结合,服务于百姓日用。总之,张光宇这位中国式的现代主义艺术家,以其“游戏”精神展现了摄影的巨大潜能。 [关键词] 张光宇 美术摄影 都市摄影 现代主义 画意摄影 摄影图案 无锡风景(一),1955年 张光宇 走得最远的人,看似朝向前方,实则回归了本源⸺张光宇即是一例。 这位活跃于民国时期和共和国初期的艺术家,生前名满天下,也曾遭遇寂寞身后事,以至于诸多友人和后辈纷纷为之鸣不平,称他为“最有威望的艺术家兼大哥”(叶浅予)、“亚洲的骄傲”(张仃)、“辟新路者”(廖冰兄)、“满载宝藏的沉船”(郁风)、“先行者”(黄永玉)……对他的艺术成就,人们也给出了种种名目:装饰艺术、大美术、先锋艺术、民间美术、商业艺术、媒体艺术、实用美术、都市美术……其实,上述评价之于张光宇,只有不及而毫无过之。他如石头里蹦出的灵猴,自学成才,更没喝过洋墨水,却成长为文艺复兴式的通才:举凡漫画、插画、壁画、动画、出版、平面设计、工业设计、室内装饰、摄影、电影美术、舞台布景乃至城市规划,无不得心应手。之所以如此,盖因他有着极大的好奇心、罕见的创造力与天生的幽默感,以中国上古以来无名民众的造型艺术为基本,广采博取欧陆构成主义、表现主义、立体主义、包豪斯等现代主义思潮与墨西哥、埃及、波斯的古代艺术精华,将古今中外融冶于一炉,锻炼出独一无二的“张氏风格”,故而造型造物,精炼、夸张、奇趣又耐人寻味,传统和先锋、民俗和文雅、本土和世界圆融无二⸺且不论其他,仅一部动画片《大闹天宫》的孙悟空形象,至今让人百看不厌。更有甚者,张光宇始终站在民间,自称“新时代的民间艺人”,其种种艺术都是为了“民”和“用”而做:以漫画为武器来介入政治,乃至投身反法西斯和民主革命的潮流;以画报、电影来弄潮“机械复制时代”,旨在普及文化、开启民智;以设计服务于生产生活,小至台灯、家具等日常用品,大至国徽、人民大会堂等国家形象。 可以说,张光宇是中国从传统农耕文明向现代工业文明转型过程中诞生的天才巨手,其意义之重要和超前,仍有待深入发掘。本文即关注张光宇的艺术中鲜为人知的一面⸺摄影。简单来说,他曾跟丁悚、郎静山等友人一道,用照相馆、画报、社团推动摄影的艺术化,但并未满足于“如画”的照片;他的性格诙谐好动、变化多端,充分体现于不同类型的摄影:肖像和群像都一反呆板规矩、喜欢灵活真切的姿态和表情,风景照富有自然生气,民俗和都市影像也活色生香;他还吸纳了新客观主义、构成主义的光影效果和变形手段,深谙拆分-重组的蒙太奇原理和四方连续等设计学技法,为平常事物赋予新奇、运动之感;此外,他还强调摄影的实用特征,将其服务于工业生产、民众生活中。 张光宇肖像,1918年 一、照相馆、报刊和社团 民国初期,照相机、胶卷、暗房冲洗皆花费不菲,须得有足够的财力,而且想玩出花样,还少不了审美的眼光和熟练的技艺。因此,上海的都市艺术家成为较早接受摄影、建立摄影艺术制度的一批人。郎静山1912年入职《申报》时还没有相机,他回忆自己的摄影经历时,曾谈到胡伯翔、丁悚两位画家“各有只柯达袖珍摄影机,我也常常借用,又和亡友沈泊尘君常在一起到哈同花园去照相。”张光宇比他们都年轻,1918年方才弱冠,成为《世界画报》主编丁悚的助理,也常和胡伯翔、沈泊尘、但杜宇、郎静山一起四处“白相(上海话,意为玩耍)”,自然也接触到相机。在此前后,友人为张光宇拍了几张手持画具、坐在画架前的照片,其中一张记录了他坐在画架前描绘京戏人像的场面,恰好凸显了他的画家、京戏票友和摄影爱好者的三重身份。随着收入增加,张光宇购置了首台相机,1922年左右拍摄的一张照片,可能是他和丁悚到上海郊外海滩游玩时的留念,画面中的张光宇身着西装、头戴礼帽,左手轻抚帽檐,右手扶着三脚架和照相机,真是意气风发。 张光宇(左一)、丁悚(左二)等人郊游,约1922年 1921年左右,张光宇、张正宇兄弟与爱好文艺的富商徐小麟(民初上海滩“三老”之一徐乾麟之子)结为好友。1922年10月,徐小麟在南京路创办“心心照相馆”,雇佣多名摄影师,设备精良;还售卖近30种柯达相机,价格从三四元到三四十元不等。张光宇、徐小麟、郑子褒(戏曲评论家)、刘豁公(小说家)等友人在1922年拍摄的一张合影,可能正是在心心照相馆拍摄的,可以看出其幕布、座椅等道具精良。徐小麟也需要借助这些文艺圈朋友的才能和人脉,来打造高端照相馆。比如,张光宇为心心照相馆设计了平面广告,还负责店面装潢,使得“应接室、化装室、摄影室、冲晒室、修理室、营业部等一切装置,皆含美术思想”;他和郑子褒还经常邀请名伶、名媛和名妓拍摄肖像,如梅兰芳、马连良、尚小云、荀慧生、张织云、杨耐梅、张慧冲、王云龙等。约1925年9月,该馆进口了一批新的欧式服饰、布景道具、灯具、反光板等,布置得当后,张光宇邀请“晨光美术会”负责人、《申报》艺术编辑朱应鹏前去体验,“摄时光宇君亲为布背景,配电光及反光镜等,小麟君亲为摄半身影数帧。”徐小麟当时认为摄影师多不通美术,“故摄影之章法、空气、比较及平均等,均无彻底之见解及圆满之表现”,导致一般的肖像照片都是正坐或侧坐,居中构图,显得呆板;而心心照相馆在张光宇的指导下布设了多重光源,构图多变化,颇有画意美感。 《时代》1935年第8卷第1期封面照片 “时代新希望”由张光宇拍摄。 《时代画报》1929年第3期上刊登的《富 春江的回忆》,由张光宇撰文、摄影。 20世纪20年代,上海摄影艺术的发展与新兴的画报紧密关联。1921年,黄伯惠从狄平子手中收购《时报》,他痴迷摄影、印刷、制版等技术,为报馆一掷千金,购入德国四色转轮印刷机,开辟设备先进的照相室,聘请留法的唐镜元担任照相制版部主任,郎静山担任摄影记者,戈公振继续编辑《时报·图画周刊》(后改称《图画时报》)。1925年8月,张光宇、徐小麟为心心照相馆引入新设备的同时,还创办了小型的《三日画报》,他们拍摄的名人肖像照放在每期头版中央的显眼位置。朱应鹏曾提到,张光宇一开始没能掌握“电光摄影”的窍门,容易曝光不足或曝光过度,拍的照片差强人意;但从《三日画报》发表的照片来看,他很快解决了灯光和快门如何配合的问题。比起一般照相馆那种平均布光、居中构图和人物的固定姿态,他在心心照相馆为张织云、杨耐梅、孙是蛾等女明星拍的照片,融入了“洋画”的光影、构图和中国传统仕女画的韵味,形成了一种清新的摄影语言:光感细腻,影调变化有层次,人物的姿态自然生动,构图方式因人而异、不拘一格,凸显了每位女性各自的魅力。心心照相馆位于繁华的南京路,《三日画报》销量为小型画报之榜眼,再加上名人效应,这种初显摩登风尚的肖像照片风格吸引了许多人去仿效。此外,徐小麟和馆内摄影师还多次赴新闻现场,记录了五卅惨案、沙基惨案等重大事件;胡伯翔、丁悚、丁惠康、舒舍予等也把绘画的光晕渲染到尚未确立美学地位的摄影领域,创作了风景、静物、人体等“如画”的摄影作品,交由《三日画报》刊印。 《三日画报》1928 年第8 期上刊登的演员 张织云的肖像,由心心照相馆在张光宇指导下布光拍摄。 在上海都市艺术家们的努力下,摄影逐渐为美术社团和展览接受。“五四”之后的上海出现了两大美术团体:一是丁悚、江小鹣等上海图画美术学校(上海美术专科学校前身)师生1919年9月发起的“天马会”;二是朱应鹏等人1920年8月成立的“晨光美术会”。其中,晨光美术会以青年为主,朝气蓬勃,很快把新兴的摄影和绘画、书法、雕刻、金石并列为研究科目。北京大学的陈万里、凌同甫、褚保衡也于1919年12月校庆期间举办了摄影展,后来形成了“艺术写真研究会”和“光社”。1923年,褚保衡毕业后到上海做记者,认识了沪江摄影楼老板姚贵源、留日画家李尊庸、晨光美术会成员陈南荪等同好,他们于1924年7月联合朱应鹏、丁悚、胡伯翔、张光宇、戈公振等晨光美术会的骨干,成立了“中国美术摄影学会”,并借助戈公振主编的《图画时报》发表作品。天马会起初未接纳摄影,但1926年创始人江小鹣留法回国后,跟光社核心成员陈万里、黄振玉建立了联系。事实上,江小鹣、陈万里同为苏州老乡,而郎静山、黄振玉原是中学同窗。1926年8月,陈万里逗留上海期间,江小鹣为他举办了一场个人展览,周瘦鹃、张光宇、祁佛青(江小鹣姐夫)都为陈万里个展撰文评论或发表其作品。1927年11月,天马会第八届美术展览会首辟摄影部,展出陈万里、张珍侯、祁佛青、丁惠康、张光宇、郎静山、丁悚、陈山山(《申报》主笔陈冷)等人的作品。趁此良机,郎静山、陈万里商议组织团体:“由《时报》唐僧(即唐镜元)介绍张珍侯,再得英美烟草公司绘图部胡伯翔赞成,此时黄坚(即黄振玉)亦来上海,《时报》主人黄伯惠更是爱好摄影,大家聚在一起,我便联络各报社,大家同意发起‘华社’”。1928年初,中华摄影学社(简称华社)宣告成立;同时,张光宇、张正宇、叶浅予、黄文农、丁悚等漫画家也正组织“上海漫画社”。两边达成了合作:张光宇、丁悚加入华社,胡伯翔、郎静山、张珍侯投资上海漫画社。3月9日,华社首届展览在《时报》大楼照相室开幕,上海漫画社为之绘制招贴广告、编印特刊。4月《上海漫画》周刊发行,跟华社保持着密切的合作,还多次介绍《上海漫画》上关于德国、美国的摄影动态,翻印过穆雷(Nickolas Muray)的人体摄影作品,也乐于刊登王小亭、褚保衡、魏守忠等人的新闻照片和西部边疆的民族学影像。他们还编印了郎静山的首部作品集,为陈万里的《大风集》、刘半农的《半农谈影》、光社的《光社年鉴》、钱景华的环像摄影机大打广告。1930年,张光宇、张正宇、叶浅予等另办《时代》画报,摄影始终是内容的重头,不仅关注黑白影社、三友影社等新兴社团的活动,还热衷于摄影蒙太奇的前卫实验。 江小鹣和其雕塑作品的合影,约1932年 张光宇 二、交游与纪实 张光宇在青壮年时期通过照相馆、报刊、社团等方式推动了摄影的发展,他本人也有过多台相机,可惜拍摄的许多照片都已散失,保存于个人相册的主要是家庭生活、友人交游的记录(未必由他本人拍摄),可称为“摄影作品”的较少。尽管如此,我们仍能从中看出一些端倪。 对张光宇来说,照相机是保存生命活力的有效手段,他镜头下的人物绝少呆板之气,为女明星拍肖像如此,为亲朋好友拍摄的日常照片也如此。他的妻子汤素贞女士是无锡闺秀,容貌秀美、气质娴静,在海派文艺圈素有“无锡梅兰芳”之誉,通过多张照片来看,可知并非虚言。弟弟张正宇才华横溢,漫画、设计、国画、书法无一不精;1928年前后,张氏兄弟设计制造了一批德国包豪斯风格的灯具,放在今天来看仍不过时,而二人分别跟其吊灯、台灯的合影也角度新奇,与他们的奇思妙想相得益彰。好友也经常出现在张光宇的镜头里,一张1932年拍摄的照片,可能是张光宇到江小鹣的雕塑工坊玩闹时拍下的,江小鹣、张正宇、叶浅予三位艺术家如孩童一样吊在单杠上,表情各异,轻松的氛围令人莞尔。还有很多名人会不时出现在照片中,如万籁鸣、万古蟾、丁聪、张仃、黄永玉、穆时英、叶灵凤、梅兰芳、郎静山、史东山、何非光、钱瘦铁、齐白石……他们在张光宇的镜头前也都是自然、放松的状态,绝少一本正经,乱世从未压抑他们的勃勃生气,活脱脱展现了一代民国文化人的风神。 张光宇和他设计的台灯,1929年 张光宇还参加过不少团体和雅集,而摄影往往是群体活动的趣味环节和留念仪式。潘达微是清末革命义士和岭南的知名画家,还在1926年与李崧、刘体志等人组成广州第一个业余摄影团体⸺“景社”,1925年夏天,他到上海召集丁悚、徐咏青、周柏生、张光宇、谢之光等月份牌高手聚会,又去半淞园游玩、合照。几年后潘达微在粤仙逝,噩耗传来,张光宇找出旧照,睹影思人,正所谓“俯仰之间,已为陈迹”,颇有罗兰·巴特“此曾在”的意味。1937年底的淞沪会战失败,张光宇等大批文化人转移到香港,为抗日宣传保存了力量,也给当时“文化荒漠”的香港撒下了海派的种子。多张合照见证了他和朋友们到港初期的生活状态,其中的穆时英不久后转投汪精卫政权,以至于遭到暗杀,令人唏嘘。随着战乱持续、民众受苦,张光宇从弄潮摩登的艺术家变为民主斗士,以画笔抨击法西斯侵略和国民党统治,并与诸多共产党人结下友谊,1947年担任了香港最大的进步艺术团体“人间画会”的会长。这一时期留下的群体合影,见证了一批有良知的艺术家团结起来、投身民主革命的历程。 张光宇妻子汤素贞,1927年 张光宇 张光宇的友人丁悚、胡伯翔、郎静山等熟悉传统水墨画,当他们踏入野外,自然造化很容易激起文人画的视觉经验,从而创作出“如画”或“画意”的摄影作品。就像张光宇描述的:“一部分倾向大自然的赞美者,只有乘着春秋佳日、例假的机会,出门远足,有的上杭州,有的上苏州无锡等地,算是尽量地调剂一些生活,饱尝一下风景的滋味。更有些风雅朋友,携带摄影机一具,装上一卷分色底片,套上个黄色镜头,这是拍摄云彩的唯一工具……经过了摄影机的介绍,我们真的把农村带到都市里,这是慰情聊胜于无的东西。”他指出有的朋友会用滤色镜(color filter)和分色胶片(color separation film)拍摄天空,证明其专业技巧。他本人也尝试过画意摄影,例如1925年12月27日《三日画报》上可看到名为《烟雨满江滞客舟》的照片。1929年早春,张光宇、叶浅予等人同游富春江,暂时摆脱都市的煤烟高压,在“天真的空旷的云树里”找到了自然生趣,“快乐得像生了双翼的小天使了”。1955年,经历几十年动荡、战乱中张光宇奉文化部之命到江南调查手工艺状况,回到久违老家无锡,用相机记录了静谧的风景,似乎人到老来越发心气平和。 北京街头(一),1950年 张光宇 有人戏称张光宇的艺术是“城隍庙加毕加索”,巧妙融合了中国民间文化和欧陆现代主义,而他的摄影也能体现出民俗学的兴趣和都市闲逛者的眼光。有一次,他用相机记录了上海城隍庙、豫园,对旧建筑和民俗仪式活动中的皂隶表现得很有兴趣;民俗也关乎民众,他曾在上海博物院路的犹太教堂前,生出“蠕蠕市中人,巍巍百尺楼”的感慨:照片前方和下方的众多底层民众身着蓝黑土布、疲于奔命,显得灰暗、渺小,背景的教堂则洁白、高大,世俗的此岸与神圣的彼岸反差强烈。1938年,张光宇在香港拍下了一组渔市的照片,如实记录了渔民的淳朴风貌,又注意到鱼的摆放所具有的形式美感。1950年初抵北京,也立即为热闹的街头景象吸引。他的眼、手和心,始终为民间民俗的热闹生气所吸引。另一方面,他也欣赏大都市的几何、速度之美,例如喜欢拍摄上海的大光明电影院、国际大厦等新式建筑。1934年9月到10月,他和电影人史东山、周克赴日本考察,东京的繁华,各种建筑的棱角分明,让张光宇倍感兴奋,比如他夜间拍下的银座,建筑的直线与曲线交织,又布满霓虹灯光,摩登十足。1927年,东亚的首条地铁线在东京开通(上野到浅草),杉浦非水以此为题材创作了石版画招贴,被视为亚洲装饰艺术的代表作;张光宇1934年首次乘坐地铁,对之印象深刻:“大阪地下铁高速度电车,白天载着许多忙人来来去去赶时候,晚上便装满了粉蝶似的女人和造成大阪的夜的老客人”。他用照相机为先进的地铁存照,跟杉浦非水的石版画相映成趣。 《游日印象》 张光宇 《时代》1934年第7卷第1期 蠕蠕市中人,巍巍百尺楼。上海博物院 路犹太教堂,1928年 张光宇 曾刊登于《天鹏》1928年第3 卷第2期 三、现代主义实验 约1927年,张光宇学习了表现主义、构成主义等形式语言,其漫画趋于几何造型且善于变形夸张,台灯、家具等产品设计也明显吸收了包豪斯、装饰艺术的理念,摄影上也开始呈现现代主义的实验意味。他购买过那几年的《德国摄影年鉴》(Das Deutsche Lichtbild Jahresschau),其中马丁·霍利格(Martin Höhlig)、阿尔伯特·伦格-帕兹(Albert Renger-Patzsch)等摄影家的作品属于魏玛时期新客观主义、新视觉运动的产物,硬朗、清晰是其主要视觉特点,有别于此前的欧洲画意摄影。正如新视觉运动的倡导者莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)所说,摄影在发明之后的很长时间内没有得到正确的运用,绘画的旧形式束缚了摄影的新功能,可实际上,“技术手段的发展从本质上促成了视觉造型新形式的产生”,摄影不仅能替代绘画的形体表现功能,而且展示了超越人类眼睛的运动、显微、俯视、仰视、斜视、扭曲、变形、删减等视觉效果,“可以说,我们正在用完全不同的眼睛观察世界。”张光宇天性好玩,拿起照相机这个玩具就安分不起来。他在评论胡伯翔的照片时提到:古典主义、自然主义的艺术往往不能充分表达他的感情,所以他“一向喜欢研究一些奇怪和强烈的作风”“总想探求一些热烈沸腾的艺术”。德国新客观主义、新视觉运动以及同时期的表现主义、构成主义,正好符合他喜爱的“奇怪和强烈的作风”。 发条,《德国摄影年鉴 1928-1929年》 约·格拉夫(Joh. Graf) 《时代》1935 年第7卷第9期上刊登的张光宇的摄影图案。 早在1926年,张光宇就开始摸索纯粹的光影造型,拍下一张《仙人洞》,据友人介绍:“系光宇以一痰盂,一哔叽长衫及一铜质玩具摄成,真神妙莫测矣。”从画面上看,一束强光自右侧照来,明暗对比强烈,确有些新客观主义的味道。1927年,张光宇在天马会第八届美术展览展出的《添薪》,拍摄的可能是其妻子或家中女佣的工作场景,但内容显然退居其次,真正重要的是逆光造成的剪影效果。1928年,他在华社第二届展览展出的《虚幻之影》也具有现代主义的实验色彩,在大量画意小品中显得另类。 史东山在“胡佛总统号”上,1934年 张光宇 上海国际大饭店,1934年 张光宇 苏俄的构成主义者罗德钦科(Alexander Rodchenko),在摄影和平面设计中经常运用仰角、俯角等出乎意料的方式,再辅之以倾斜水平线的构图,效果奇特,充满前卫的力量。张光宇曾把罗德钦科设计的《战舰波将金号》海报创意挪用于漫画,在摄影上也很喜欢他那种仰拍、倾斜的方式。比如,他拍摄的国际大饭店、东京的旅馆等建筑,原本水平与垂直的轮廓都变成了倾斜状,跟罗德钦科如出一辙;他还经常蹲下去仰拍友人(或许跟他身材矮小有关):为画家吴天翁的夫人钱慕莲和幼子拍照时,把蓝天当背景,构图出人意料,并恰如其分地命名为《时代新希望》;他拍摄的女画家梁白波也显得人高马大;在赴日本船上拍摄史东山时,故意倾斜水平线,造成“险”的感觉。在他的影响下,丁悚的儿子、漫画家丁聪也学会了这种“苏俄镜头”,以至于丁悚批评他:“小丁拍的都是苏俄镜头,那是不大合他们的个性,他一味新奇,也不看看对象是怎样的一个典型”。中年以后,张光宇才收敛玩心,少数照片还喜欢从下往上拍(如1949年广州解放庆祝大会),但倾斜的构图基本绝迹。 广州解放庆祝大会,1949年 张光宇 构成主义的基本原理是把事物拆分为基本单位,再变形、重组以生成新事物。而张光宇曾被人评价为“笔端如万花筒”或多变如孙悟空,其实也是他对外来的构成主义的内化运用,比如他的绘画以线为核心、以方圆为原则来造型,家具借鉴传统匡几和包豪斯的拆分组合理念,而动画其实就是漫画的蒙太奇。在摄影方面,他留下的一套精彩的48连拍照片也充分体现了“变”和“动”的特征。其实,早在民国初年,鸳鸯蝴蝶派文人就玩过一阵连拍照⸺1914年,王钝根主编的《游戏杂志》上刊登了新剧演员汪优游、滑稽大王徐卓呆的24连拍肖像,名为“二十四副面孔”。如《游戏杂志》的名称昭示的,鸳鸯蝴蝶派有着娱人且自娱、出世又入世的游戏精神,日后许多人成了中国早期“影戏”的先锋。张光宇未躬逢鸳鸯蝴蝶派全盛时期,但也继承了其游戏精神。他的48连拍照片,源于柯达公司1933年制造的Polyfoto大型相机。该相机使用130mm×180mm的玻璃底版,上面有6列8行共48个尺寸为13mm×13mm的方形底片。随后英国许多城镇开设了以48连拍为特色的Polyfoto Studio连锁店:顾客坐在固定座位上做出各种表情动作,摄影师将相机快门设为1/25秒,每拍一次就用旋钮调整玻璃底板的位置,最多可曝光48次(也可选择12或24次)。 张光宇48连拍照片, 约1934年 1934年5月,Polyfoto Studio的中国分公司“四十八我照相馆”在静安寺路796号开张,以“活泼自然”“栩栩如生”“美丽天真”为卖点。一套48张的照片售价银洋3元,24张为银洋2元(也可以拍摄12张或6张)。较早尝鲜的一位中国顾客是女明星徐来,其他社会名流还有梅兰芳、马连良、阮玲玉等。梅兰芳拍摄了两套:一为他本人,一为“五十三式兰花指”系列;马连良也拍过两套,其中一套选择了他拿手的各出好戏,变换戏装出镜,精彩纷呈。张光宇发行的《时代》画报刊登了梅兰芳、马连良的连拍照,主编的《万象》还曾用马连良的照片为“四十八我照相馆”打广告。然而,徐来、梅兰芳等人的连拍照其实仍然只是“静”照的堆叠,而Polyfoto的最大特点在于“活泼自然”,嘲弄那种盯着镜头、矫揉造作的老套拍法,鼓励顾客自由、生动地表现。这正和张光宇早年在心心照相馆的做法相似,也暗合了他构成主义式的求变好动,他的连拍照表情滑稽多变、充满天真趣味,更把Polyfoto介于照片和电影之间的“动”感发挥到了极致。1949年10月,为庆祝华南解放,张光宇带领人间画会成员合作绘制了巨幅毛泽东像,送到广州,引起轰动;展出时,需要工人把分开的画像拼合起来、完整悬挂于爱群大厦外面,张光宇兴致盎然地用连续多张相片记录了“拼图”的施工过程⸺或许在他的潜意识中,这种蒙太奇“组装”的艺术手法,跟人民“组成”共和国的政治行动是一致的。 四、摄影图案 张光宇的游戏不等于玩物丧志。游戏无分别心,也无所谓“纯艺术”和“非艺术”,如果说“玩物丧志”的话,那么是在“玩物”的过程中丧失了工具性的目的,超越单一的“功用”而开绽无限的“日用”。事实上,张光宇从不固守象牙塔,他主张“用”的艺术:把现代主义的风格化用于政治讽刺漫画,或以产品设计服务民众生产生活。在摄影方面,他的现代主义实验也有“用”处,推动了“摄影图案(design photography)”潮流在中国的兴起和发展。 1920年代,欧美的工业设计一度流行挪用日常生活元素的做法。1926年,美国摄影家斯泰肯(Edward Steichen)在斯特莉丝绸公司(Stehli Silk Corporation)艺术总监的邀请下,用摄影进行图案设计。他把方糖、火柴、香烟等日用品摆在精心布置的灯光下,物体成了半抽象的图案照片,大获成功:前卫的、实验的照片为大都会博物馆收藏,而且成千上万的女性购买了斯特莉丝绸公司的新服装。此举很快风靡,如日本的《朝日画报》曾征求摄影图案以供染织之用,成绩亦佳,还成立了“摄影图案研究会”。张光宇1928年就在《上海漫画》上介绍美国“衣料上的人像图案”:“下图是美国的一疋绸料,上图印着的是好莱坞明星会集图案……”他同年绘制了一幅《元兵》参加天马会第九届美术展览,也透露出图案与染织结合的意思,周瘦鹃就称赞:“愚最爱其《元兵》一图,古雅可喜,织为地衣桌衣,均无不可。”张光宇也了解到斯泰肯和日本设计师的摄影图案,通过《时代》画报和《近代工艺美术》一书(1932年出版)予以介绍:“染织物所需用的图案,一向以绘制之图样为标准,近年来欧洲更有利用摄影之技巧来制作图案者,成绩颇佳,但此举在日本仿制尤烈,因该国妇女所穿之衣服宽博,都宜采用缀花纹之衣料。”《近代工艺美术》中的日本案例尤多,如用衣夹、钢笔头、樱桃、粉臂、曲别针等日常之物造影而成的图案,新鲜有趣。 张光宇也运用四方连续等图案学手法,自制了一批摄影图案⸺把他拍摄的那些有新客观主义或构成主义意味的日常事物的照片,在暗房中做重复、旋转、对称、变形、拼贴等处理,制造出非现实的图案。张光宇的摄影图案看起来类似郎静山的集锦摄影,实则大相径庭:郎静山把照片当成“素材”来制造符合文人主体理想的风景;张光宇则凸显了日常事物的物性,并使之生长、繁衍为意料之外的“图案”。这种“意外”的做法可以说是超现实、去主体的。 1935年初,张光宇在《时代》上刊登了几幅摄影图案,示范了“像万花筒中的色彩一样,摄影图案也可以层出不穷地产生。”他还仿效《朝日画报》征集摄影图案的做法,在《时代》上开辟了“摄影竞赛”栏目,“目的本来希望读者把摄影艺术怎样的应用于日常生活中”,“以供中国美术工艺的需求”。骆伯年、胡亚光、傅古余、秦泰来等人纷纷响应,向《时代》寄来了摄影图案作品。1935年11月的《时代》又登载了一篇名为《建筑在女人的身上:染织用的摄影图案》的摄影报道,证明确有染织公司把摄影图案做成了时装。由此可见,张光宇的摄影图案虽趋于抽象,但不等于欧美的抽象艺术,其目的是在救亡图存的语境下促进工商实业。正如他自陈的:“我主张提倡实用美术,以辅助社会建设事业的进展,无论工商学术各界,都应用美的图案的方式规划之。于摄影艺术方面,我也是这样主张。近年来国内摄影艺术的人才辈出,可是所摄的东西,大都趋向于闲情逸趣,玩风弄月的一途,而关于摄制新闻科学工商应用的摄影却甚缺少……最近我曾在报上征求摄影图案,已得到几位先生的赞助,成绩也非常的好,将来我预备征求广告摄影,或文化摄影,作更大的探讨,而切实地使美术与工商学术各界合作起来。” 此后,《中华》《美术生活》《良友》《永安月刊》等杂志跟风模仿,掀起了一阵摄影图案潮流,尾声持续到1940年代,可惜后来许多效仿者脱离了实用,让摄影图案沦为新的“闲情逸趣,玩风弄月”,跟张光宇的初衷南辕北辙。 结语 张光宇的摄影实践看起来断断续续,未免有些杂乱,可通过梳理依然能发现其内在理路。他曾努力推动摄影的艺术化,让摄影纳入“美术”制度;他又不满足于民国摄影艺术流行的“如画”风格,不断探索摄影本身的媒介特性,有些人像、风景、民俗和都市等主题的照片保存了拍摄瞬间所感受到的生命活力,而另一些受新客观主义、构成主义影响的摄影实验,又试图把寻常事物陌生化、让其产生奇异视角。如孙悟空一般好奇多变的张光宇把照相机当成魔法玩具来存“活”和生“动”,这与20世纪上半叶许多现代主义艺术家的生机论、泛灵论倾向不无相似。对今人而言,张光宇的种种做法已不再时髦,但最重要的其实是他极具民间智慧的“游戏心”:自在“游”于多媒介,便自然而然“跨媒介”;以“戏”的态度待物,就能在“玩物”的过程中“丧志”,超越单一的工具之用而开绽出无限的“用”之可能;游戏心起,分别心灭,所谓艺术和生活、本土和外来的二元差异亦自消弭无形。这可能是张光宇留给中国摄影的最大启示。 注释从略,详细信息请参见杂志。 该文系教育部哲学社科重大课题攻关项目“中国图像传播通史研究”(编号:22JZD029)阶段性成果。 大部分照片蒙张光宇艺术文献中心惠允,对张宜秋女士、张宜春先生、李大钧先生、李雨涵女士、张玉女士特表感谢。 高鹏宇,复旦大学文学博士、清华大学美术学院博士后。