水知道摄影的历史丨摄影与水在中国100 余年的凝合传播史

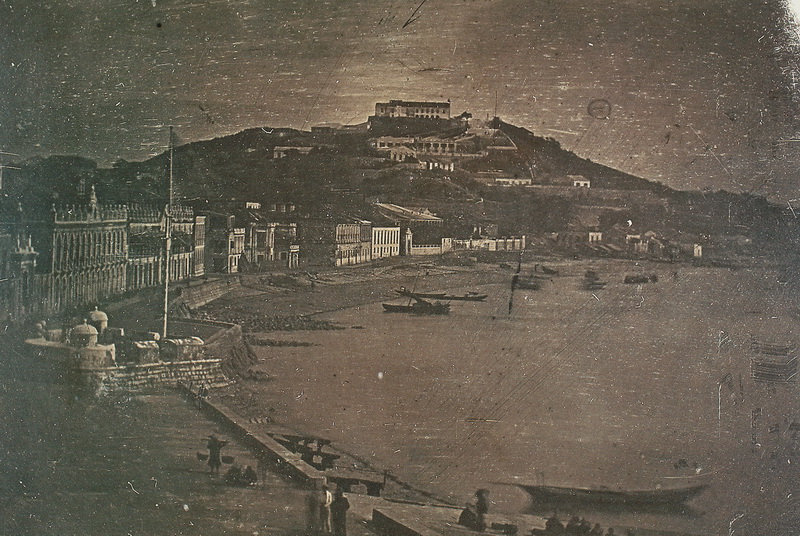

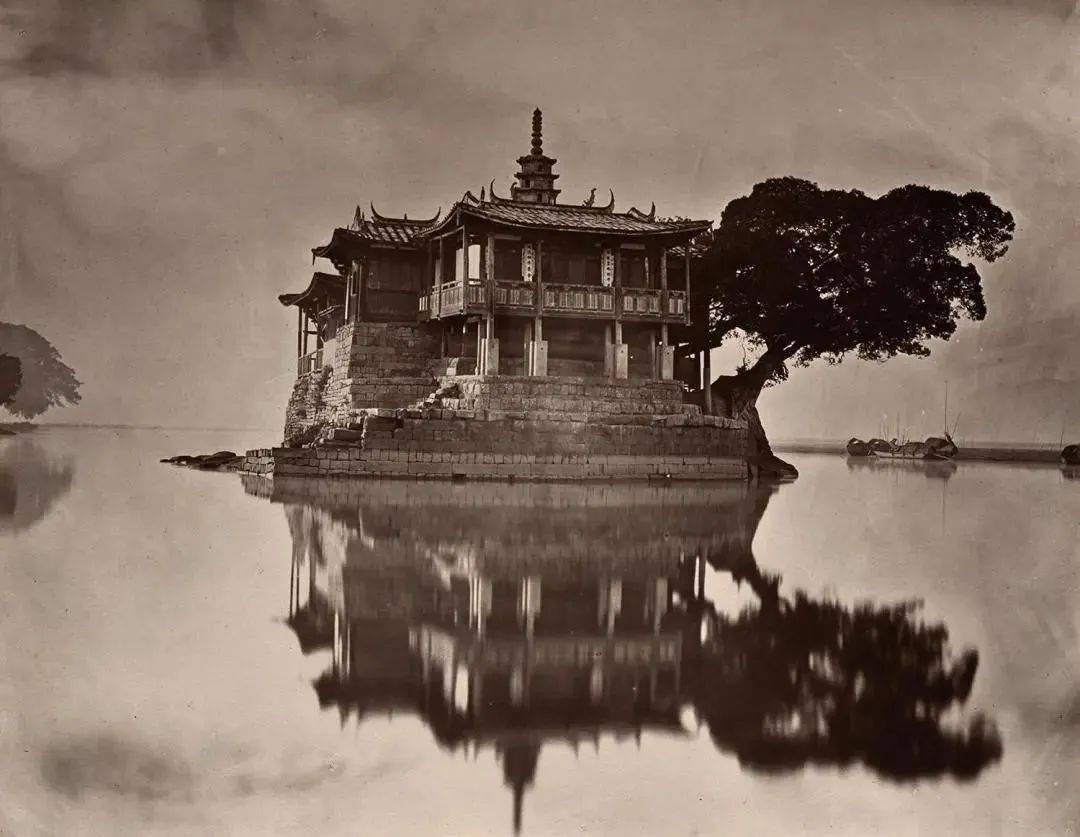

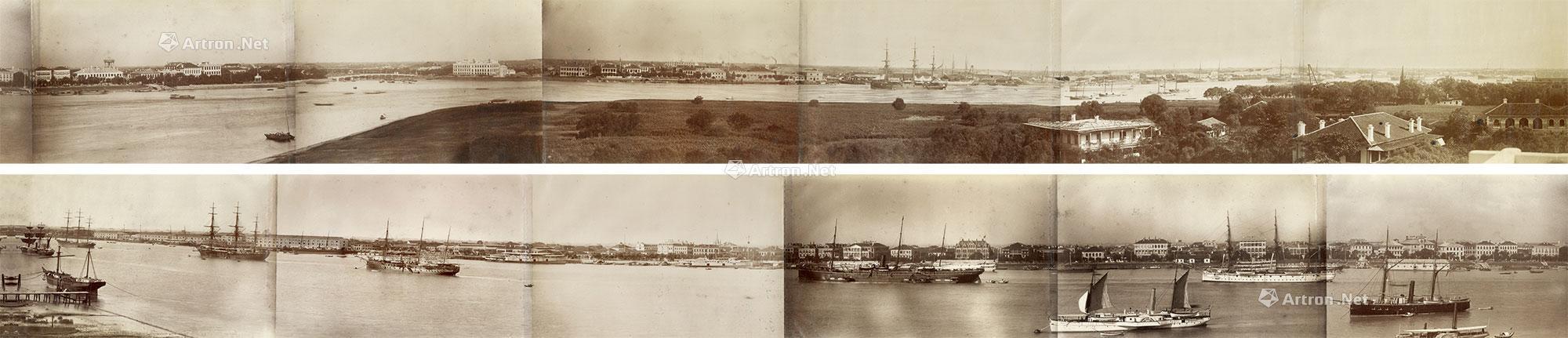

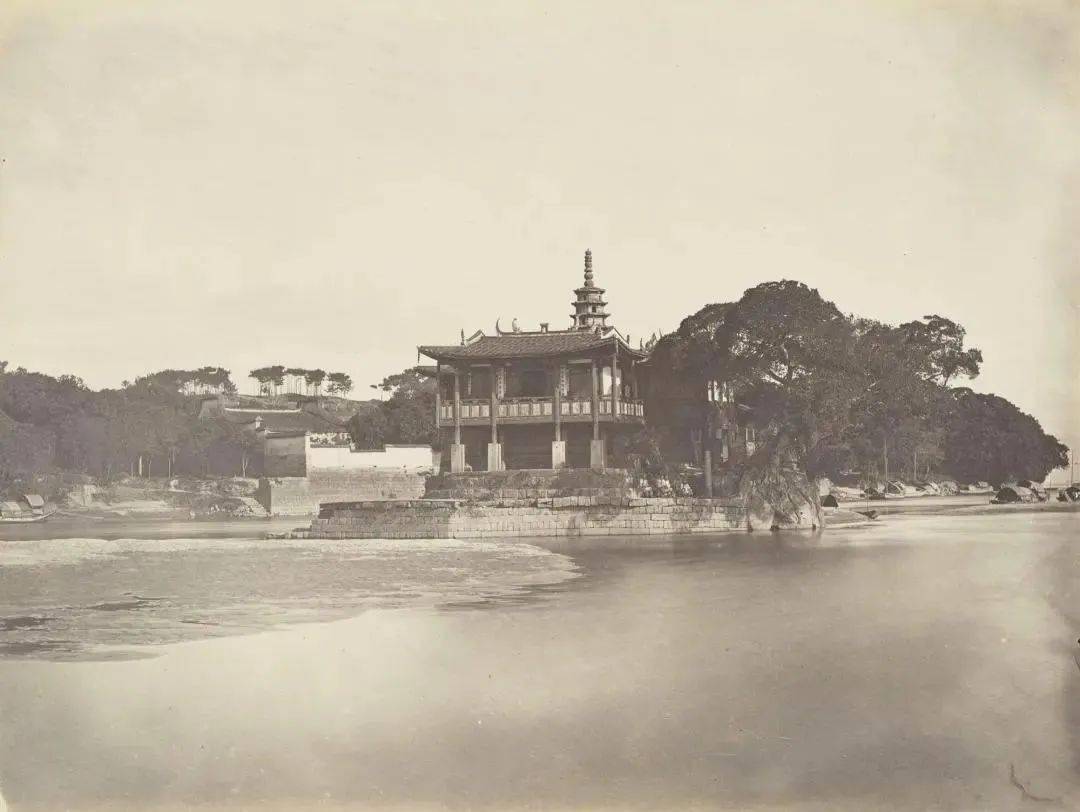

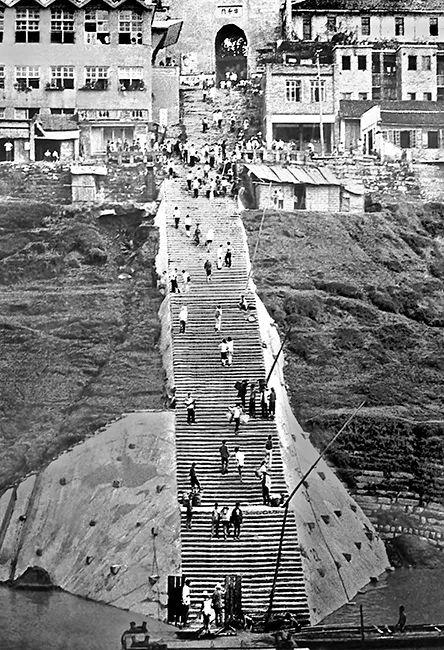

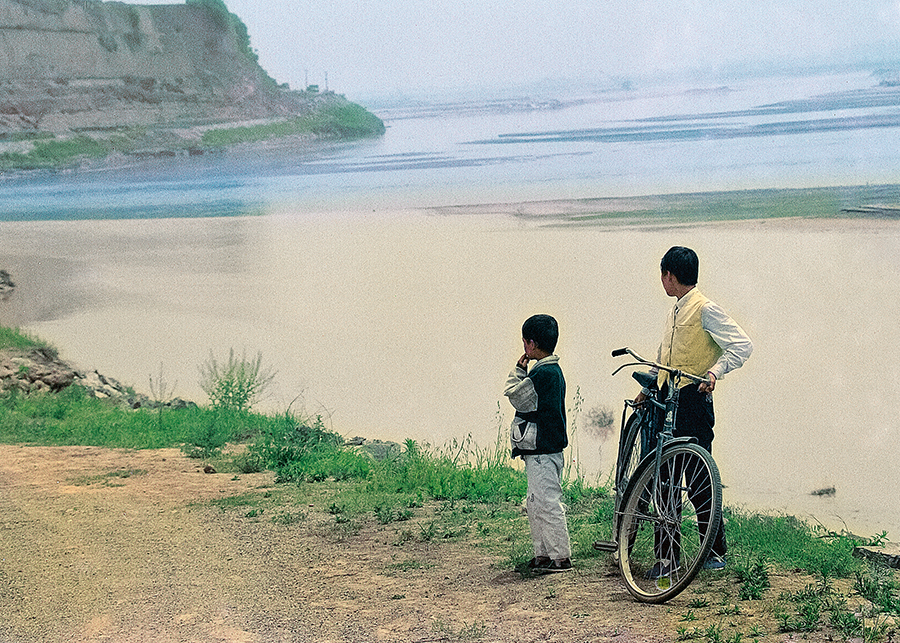

[摘要] 如果说逐水而居是人类沿袭数千年的传统,那么摄影的特点就是追逐人的足迹,记录人在生活中的状态、情感和思想。中国地理的特殊性在于:人口密集居住的区域,多在沿海和长江、黄河等七大流域。摄影观照中国大地一百余年,水,始终是影像中的重要角色。细究起来,水在摄影中的身份确定,大致可分这样几种:作为地理空间的标志,作为生存环境的依赖,作为艺术表达的载体,作为公共情感的寄托和民族与国家意志的象征,作为摄影者自我价值期许的隐喻。本文试图以四个历史时期影像中水的面貌和身份确立,探寻中国摄影史的另类视角。 [关键词] 摄影 水 身份界定 传播 历史 水之于人,既是生理性的渴求,也是精神性的向往。水与摄影的关系,或者说,水在摄影中的表现形态与身份界定,可以追溯到史前艺术中的某些范本。在仰韶文化半坡遗址出土的三鱼纹彩陶盆上,陶器的腹部外壁绘有三条张嘴露齿的鱼,唇部翘起,眼神专注,画面简洁生动又极富灵动生趣。图画中虽然未见水,可鱼儿在水中吸水吐气、摇尾游动的情形,栩栩如生。这是至少公元4000年前,也可能是公元7000年前蓄积了先民情感与意志的艺术作品。 中国史前艺术的重要特色,集中体现在新石器时代的玉器和陶器上。如果说祭天祀地、陪葬殓尸的玉器,有辟邪之功,同时象征着权力、财富和高贵身份的话,那么陶器以和玉器相比肩的存在,则喻示着人类群居仰赖于水的生活所形成的社会形态已趋于成熟。作为日常储水或者盛食物的器具,陶罐、陶壶、陶盆在马家窑文化和仰韶文化中均有较大数量的出现,陕西临潼还出土了一件尖底瓶陶制汲水器,其构造和功能极富科学思考。而在陶器表面绘制精美的装饰画或结构对称的抽象图案,显示出先民在史前艺术中对于水以及从水中汲取食物的推崇。三鱼纹彩陶盆上的那条鱼,坦然又安逸,似乎,作为在水中自由游弋的生灵和作为人们的盘中餐食,在它是同样可以接受的命运。自然,这是那位与我们相距至少已有6000余年的艺术家,对于自我,对于水,对于水中生物的理解的真实表达。如果他有照相机,或许会拍摄下更多那个远古时代的人与水的关系以及情感的照片。但这,也只是水在摄影中的诸多形态与身份的一种。 水在摄影中的身份界定,大致可分为这样几种:作为地理空间的标志,作为生存环境的依赖,作为艺术表达的载体,作为公共情感的寄托和民族与国家意志的象征,作为摄影者自我价值期许的隐喻。无论是早期来华的西方摄影师,还是后来的本土摄影家,不同历史时期的文化和社会思潮,强化或者丰富了其中某一种特点的摄影。而从单纯朴素到丰富复杂,摄影技术的进步、大众传播媒介的兴起和时代性的社会思潮,起到了渐次推进的作用。 摄影垂青中华大地最早的一批照片,就在水上,就有关于水域的照片。此后100余年的时间里,无数的摄影师怀抱着各种目的,面对着水——自然,这里的水并非特指一瓢饮,而是泛指容纳水的江河湖海⸺释放快门,他们记录下水中的生物,与水有关的风景,有水做伴的城市和街景,无数江湖河海两岸或临水的人的忧思与希冀。在他们的影像里,所有的照片都内含着一个不容忽略的问题:人与水的关系。它有时是直接的,有时是间接的,有时候是不易察觉的隐喻状态。水的状态,折射了不同时代里人的生存状态和社会与国家的面貌;人的所作所为,又决定了水的姿态与面目。“盘圆水圆,盂方水方。”摄影既是一个旁观者,又是一个参与者,在与水的一百余年的纠缠和厮守、攻防互助、相爱相杀中,它们凝合为一体。摄影的历史,借此有了一个新的观看渠道。 一 42岁的于勒•埃及尔是最早拍摄中国的摄影师。1844年10月在广州黄埔港,他拍摄了阿基米德号战舰上中法《黄埔条约》的签署,此后又在澳门南湾拍摄了江边街景。《澳门南湾》是一张俯拍的、充满压抑气氛的达盖尔银版照片,江面的船只和远处的江岸街道、民居都被压缩在照片的下半部,空旷又灰蒙蒙的天空弥漫着风雨欲来的气象。在侵略者的镜头里,沉滞的江水灰暗又卑怯,恍若灾难深重的中国在那一刻艰难的喘息。 南湾一景,澳门,1844年 于勒·埃及尔 摄影术随着入侵者的脚步来到中国,拍摄港口或有水域的沿海城市是一种必然。1860年3月,费利斯•比托在一处可以俯视香港港口全景的小山上,拍摄了一幅五联张全景蛋白照片,照片底部是深色的树林和布局规整的建筑,上部是浅色的远山,中间的维多利亚港停着上百艘英法联军的格式军舰,有的立着桅杆,有的船体墨黑,大大小小匍匐着像一群伺机而动的蝗虫和蚂蚱。5个月后,这些蝗虫和蚂蚱一路北上,攻占了天津塘沽,随后经通州抵达北京,在10月放了一把火。他们焚烧了圆明园。在这些照片中,中国被占领城市所面临的海域,从南海、东海到黄海和渤海,都成了被占领和被侵略城市的地理参照。 香港全景(五联全 景图),蛋白照片, 1860年 费利斯·比托 金山寺,1870年 约翰·汤姆逊 早期来华的摄影师,的确有拍摄战争以外“尚且不为人知的地域文明”的情况,画家乔治•韦斯特兼爱摄影,探求未知世界的新奇和激动是吸引他来华的原因。他拍摄最多的也是沿海的城市,包括那些有内河的城市景观。在英国洋行工作的威廉•赫尔伯特•瓦彻和在上海经商的罗伯特•乔治斯拉尔,均在约1858年分别拍摄了上海朱家角泰安桥下搁着摇橹的静谧的河道、水榭旁小拱桥与石栏小道形成一体的上海园林。他们将中国想象成一个静谧无人的安宁世界,照片里的河水,轻柔、缓慢,有一种他们期望的温和与优雅。而拍摄中国静谧江水与河道更胜一筹的,莫过于紧随费利斯•比托之后的英国同胞约翰•汤姆逊、威廉•弗洛伊德、托马斯•查尔德、亨利•查尔斯•坎米奇等人,他们拍摄了数量较多的中国人与中国社会的面貌,但水域和江上景物拍摄最多的还是约翰•汤姆逊。他以中国风景照牟取商业利益,他的技术更专业,影调或凝重,或明澈,或深幽,被他观照过的香港、广州、闽江、天津、汉口,有一种遭人猛然断喝后的呆滞和木讷,又有一种旁若无人的沉静。《闽江金山寺》采用了对称构图,岛上的庙宇和从墙角旁逸而出那株大树,与水中的倒影平分了上下,实景与虚影对照,快门截住了那片刻幽静的时光,让人追怀遥远中国那漫长的过往,而这也很符合西方观看者的期望。照片迎合了他们对于中国的想象。同时期,中国本土的照相馆摄影师也参与到了中国风景的拍摄,1859年在香港创办阿芳照相馆的广东摄影师黎芳,其足迹涉及香港、广州、澳门、台湾、福州等许多地方,他拍摄了大量江河湖海的面貌,出版了《福州与闽江风景》等多部照片集。福州同兴照相馆专注于福州和闽江流域的拍摄。上海公泰照相馆以拍摄多联张的上海外滩全景图见长,每隔两三年,它就在相对固定的地点拍摄外滩全景,以新旧对照的方式体现变化;宽阔的水面、上海古城与租界新建筑夹杂的街市、游弋的舰船,组成一幅幅东方都市的流动景象。这些照片颇受对中国抱持兴趣的外侨的欢迎,有的还被英国人“呈于女王御览”。到民国初年,照相馆出售江河湖海在内的各种题材的风景照片已成重要业务,上海宝记照相馆就曾在时报登载广告:“新式大号照相,已摄有长五十四寸阔十寸之上海码头全埠风景及西湖全图三种,最合办公室与家庭之装潢。”风景照片登堂入室,跻身于一向由字画占据的厅堂,其准艺术的尊贵地位可见一斑。 上海外滩十二联张 全景,1884-1890 年作 公泰照相馆 金山寺,1869年 黎芳 中式帆船,1870年代 黎芳 据泰瑞•贝内特《中国摄影史1842—1860》等书统计,1880年之前,122位有姓名且有照片存世的外来摄影师,除极个别的几位拍摄了甘肃、蒙古和陕西汉中等内陆地区,其余均为沿海和水网密集的城市,被拍摄最多的是广州、香港、上海、北京,其余有澳门、厦门、烟台、镇江、舟山、苏州、福州、台湾、杭州、汉口、湖州、九江、昆山、南京、宁波、大连、塘沽、嘉定、吴淞等地;中国本土摄影师黎芳、梁时泰以及公泰、缤纶、丽昌、同升、同兴等以照相馆名字出品的山水外景照片,也大多拍摄于上述地域。拥有江湖河海的城市及其民众生态,包揽了那一时期影像中国的基本面貌。 二 当印刷技术进步到可以将照片在书报等纸质媒介上刊印并作大范围公众传播时,本土摄影师群体迅速壮大,对山川河流等风景名胜的摄影传播应运而生。1908年,商务印书馆引入照相铜锌版印刷工艺,利用铜版精印技术出版了《中国名胜》《中国风景》系列风景摄影集和彩色明信片。自此,摄影在作为传播新闻的媒介之外,正式担当起娱悦大众的角色。此前一向以文字阐述为主要推介方式的中国地理,开始了图像的引证和吸引。对象由宽泛的中国概念到各地具体的名胜,风景摄影作品集的出版渐成声势;虽然名山系列是重点,但山水相依,其中也有《西湖风景》《桂林山水》《上海风景》等,中国标志性的名山大川和人文景点几乎都有摄影专辑出版,总计30余种,持续至1926年。值得关注的是,知识分子参与到了山水名胜的摄影传播并成为主力。拍摄者和主要编纂者中有黄炎培、张元济、蒋维乔、吕颐寿、袁希涛、庄俞等当时教育、文化、出版界的中坚人士,其行动与话语有着引导民意之力。与此前黎芳等照相馆摄影师各自为政的山水风景摄影贴本所不同的是,虽然这些作品在光影布局与景物表现的精细度上逊色于照相馆作品,然其所掀起的社会声势却远胜于前者。他们采用纪实手法的朴素呈现,去除雕琢崇尚自然,令观看者获得身临其境的心理满足,另一方面也将山水风景塑造成了地域和国家的形象替代,实现了情感和文化上的交流。 紧随其后的《良友》画报做了更进一步的接力。1932年,画报策划了良友全国摄影团这一“中国文化事业之创举”,文化人和摄影界在国难时期摄取山川风貌、良风优俗,通过传播以激发国人爱国热忱,坚定抗敌斗志,赢得了当年一干文化巨头的赞赏与好评。时任国学馆馆长、前交通总长叶恭绰在《对良友全国摄影团的感想》中说,“国际上,人家对我们的恶宣传非凡之多,因为我们一点自身的表现都没有,结果那些恶宣传便占了大势力,或且形成了一种舆论。所以把我们一切文化道德艺术的真相,充量给人知道,亦是当今急而且要的。”时任中央研究院院长的蔡元培撰文激励:“良友公司,自创刊杂志以来,以图画之力,介绍我国的国情风俗于海内外,成绩昭著,久为识者所仰佩。现在又组织摄影旅行团,将遍游全国,采取壮丽的山川,醇美的风俗,以及种种新的建设,都受之于印画,宣示世界,以为文字宣传的佐证。其目的之远大,实堪称赞。”《良友》负责人伍联德表示,以摄影报道中国,不仅在教化本国公民,也在塑造中国形象。 摄影团四人,摄影仅张沅恒、欧阳璞,八个月走遍全国二十三个省份,总行程三万里,镜头中的江河海岸、风景物产虽似游走者的匆匆掠取,却广博全面。在数万帧照片基础上编辑出版的《中华景象》以及《中国大观》《中国现象》等大型摄影集,将大江大河、山川湖泊以逼真的面目走进百姓的书房餐桌,影响极广。 由出版界精英和文化贤达在20世纪之初掀起的这股针对山水风景的摄影传播潮,是中国摄影在艺术之途探求上的朴素绽放,体现的乃是对于自然景观的写实表现。它替代照片的购买者实现跨时空的视觉到达,用眼睛延伸身体所未及的地理边界,为交通落后、经济窘困的国人以最经济和最便捷的方式实现对地大物博的国家的了解,激发了爱国心。 公共传播导致的阅读大众的出现以及群体意见的萌生,激发了摄影者在作品中注入自我的勇气和探索⸺当山水风景照享有盛名,中国致力于艺术追求的摄影者正在创造一种画意风格的摄影。河畔春色,池塘秋景,渡头春水,孤帆远影,在他们的镜头中超越了日常视觉的平淡,美化成绘画般颇具魅力的摄影艺术。陈万里在杭州拍摄的那些湖边小景,积雪封地,芦苇矗立在冰封的河面,宁静的春水,深沉的远山,营造了沉静内敛又蓄势待发的意境;陶冷月、钱景华、老焱若和邵卧云的诗意阐发均取材于日常生活最普通的场景,精巧的结构布局,凝重却不乏明快的影调处理使之超凡脱俗。桥上归客、江水渔舟、湖畔生趣都是他们作品的立意所在,美术的画意构想和文人的志趣表达在这些作品中十分鲜明。水,从河塘湖泊里抽离而出,成为人心的慰藉。刘半农的《寒林》只是几株碳素笔画的素描状小树,一大半的留白让观者注入漫塘春水。郎静山《晓汲清江》的布局颇有晚明松江派的特点,格调高逸,简洁淡雅,有禅宗的淡、寂、空的境界,又有宁静简澹的自然之趣。在许多画意摄影中,无处寻觅却又无处不在的水,有着类似于水墨在宣纸上自然浸润又悄然隐没的丰富效果,淡墨的渲染,轻柔的弥漫,都是摄影家描绘心中之水的擅长技法。技法运用与内在情感彼此契合。小桥流水,垂柳清波,恍若五代两宋时期的绘画,忽略了具体实在的景物,突破了一池一水的局限,重诗意,重境界,在意情趣的截取;有时影调轻柔飘忽,似画非画,强调文学性和抒情性的倾向。他们取材自然且意在反映自然,少量含有人物的照片都是作为风景的衬托。他们对山水风景的理解更接近于中国画的意蕴模仿,山石、河水、草木,远处的崖壁和近处的建筑,都处于宁静的和谐状态,就连山谷河塘中悬浮的那一股氤氲之气,也与远处的河塘溪流相互贯通、浑然一体。同行间的交往使他们对作品中幽淡清雅的文人格调有着自觉的追求,这与照相馆摄影师兼具民间匠人和商业气息的绚丽风格形成了鲜明的反差。 力挽狂澜,1935年 张印泉 日本发动的侵华战争,激发了一批摄影家的风格转向。将摄影赋予象征意义,或者艺术化为抗日救亡的宣传品,激发民意,引导舆论;最具代表者,有张印泉的《力挽狂澜》。作品拍摄于1935年夏天,地点是湖北黄冈的一处江面。激流掀起的巨浪,足以打翻脆弱的船体,奋力把持着的人们,竭力将船驶近岸边;照片最出彩之处却是那两根黑色的缆绳——它们被岸上的人奋力抛掷而出,在空中勾画出两个充满动感的圆圈,那是释放中的等待,也是力量生成前的短暂僵持,更像是虎扑猎物之前略作退步的蓄势待发。“狂澜”既定,而“力挽”却全部维系在那两根即将释放力量的缆绳中;前者在图像中四分之三的占比,后者于图像下方的地理性优势坐实,在突出强敌之强的同时,也益发对比出“力挽”者意志的坚决和必胜之信心。照片从8幅组照中提炼而来,标题三易其稿。从《惊涛拍舟》到《努力的舟人》再到《力挽狂澜》,作品内涵发生了巨变:从对照片的直观解读到对图像之上的理念阐发,人与自然的关系上升到了人与社会、时代的关系,船夫与激流的搏击,延伸至国家时局,象征了国人在国难中的境遇——《力挽狂澜》问世并不断修改名称之时,正是日军侵华形势紧迫,国家处于危难之日。国家、民族处于“狂澜”之中,期待有识之士出手“力挽”;照片的传播意义,实为对国人同心合作、奋力自救的呼喊。 将江河湖海中的水拟人化或赋予象征意义,在此后的中国摄影日渐普遍。 三 1949年以后,水在摄影中的意义界定渐渐复杂。其功能指向不断丰富,其思想内涵日渐深刻。作为一个在数千年里始终以农业作为立国之本的国家,黄河、长江两大水系以及太湖、淮河等流域丰沛的水量成为国人农耕作业的主要聚集地。也因此,国人始终面临着“最为常见而又对农业生产影响最大的自然灾害⸺水灾和旱灾”这一问题。从春秋战国时期迄今,中国人矢志不渝地兴建水利工程,包括灌溉工程、运河工程和堤防工程,2200多年前的都江堰和郑国渠至今仍在发挥作用。 此时的照相馆师傅退回到了室内人像的主业,社会生产和民众生活等内容的拍摄,让步于体制内的新闻记者或文化机构的摄影师。有关江河湖海特别是长江、黄河的摄影,这一时期基本包含了如下多种类型。 整治川江航道,1955年 茹遂初 鉴于全国发生大面积水灾,尤其是长江中下游和珠江流域粮食主产区的严重水灾,1949年召开的中国人民政治协商会议第一次全体会议将“兴修水利,防洪抗旱”写进了《共同纲领》,中国长达27年的农田水利建设史就此开启。彼时,人海战术是各地冬春水利工程最常见的现象,也是摄影最普遍的画面。国人对于水的挚爱与向往,迅速由国家制度演变为公众意志。劈山引水开凿红旗渠的工人们凌空悬挂在岩壁上开掘石块,魏德忠的低角度仰拍将建设者大无畏的精神充分展现。王世龙的《战太行》取自崇山峻岭的绝壁上,一群身系绳索的工程人员分成三组,小心翼翼地计算并规划水渠开凿方案。这一年,辉县人民逢山凿洞、遇河架桥、劈山修路、改土造田,成为时代英雄。茹遂初的《引洮河水上山》是一幅人定胜天具象化的诗意图景,将向北流入黄河的洮河引上高山,改道东流,工程艰巨又浩大,工程人员在逆光照射的烟尘中凿山劈石,轻雾升腾里恍若神话中的天兵天将。陈勃在暴雨倾盆而下的十三陵水库建设工地记录了繁忙的劳动场景,狂风将暴雨吹成斜线,劳动中的人们凝结成一座座忘我的塑像。张其军于荆江分洪工程拍摄的《鼓动》,艰苦的体力劳动与亢奋的精神激励汇成一幅战天斗地的治水图。这些作品是人们在社会主义建设中热情高涨的生动写照,画面中洋溢着的革命乐观主义精神和浪漫主义情怀,是一代人群体意志的集中表现。这时期,国人改造江湖河海,疏浚水道以趋利避害,让水这一资源更有利于人们生产生活的壮举,数千年来前所未有;中国民众对治水与建设美好国家之间紧密关系的理解,前所未有;摄影中的国人与水的关系,真诚外露的狂热情感,前所未见——在这些照片中,摄影者、被摄者、传播者与受众构建了高度统一的影像意向:水利是农业的命脉,是国家未来的基础;投身水利建设是个人觉悟的体现,也是家庭幸福的保证。 鼓动(荆江分洪), 1952年 张其军 有意识拍摄大江大河,记录其概貌形态,激发国人自豪感,体现山水的艺术之美,1950年代已在摄影家自觉或职业的要求中展开,瞿塘峡的险峻天堑,巫峡的神秘诗境,三峡的喀斯特地貌,将自然的鬼斧神工与文明的璀璨印记熔铸成具有艺术质感的摄影作品,茹遂初、张祖道、沈延太、佘代科等摄影家均有相当的作品存档。黄河的九曲十八弯,秦晋峡谷中S形大转弯,气势磅礴的壶口瀑布,由地壳运动、风化、雨蚀等地质作用形成的石林地貌等自然奇观,也有许多摄影家细心记录。他们沿着民国摄影前辈的足迹,做出了一幅传播壮美山河的升级版“中华美景”图。此外,有些摄影师将视线从黄河、长江、大运河那些或湍急或宁静的水面,延伸到了两岸的居民,持续数十年记录他们的生存状态,揭示江河湖海与人的生存关系。起始于20世纪70年代末,朱宪民的《百姓》与《黄河》,于德水的《黄河流年》,汤德胜的《大运河》,都是鲜明的个案。他们基于对母亲河,对水,对人,对摄影的朴实情感,将人的生存处境设为主题,阐释人与黄河,与运河,与水的关系。他们记录社会变迁和国家进步。特定时代里强烈的政治意识形态宣传规范的熏陶,使他们从题材内容的选择到影像模式的确立,都与主流的摄影保持了影像意志上的高度协同性,而影像中所凝结的社会学、历史学以及人类学意义,是他们为黄河和运河影像史书写中增添的一坨沉甸甸的价值砝码。一定意义上,他们效仿并延续了6000多年前那位在彩陶盆上创作的史前艺术家的工作,他们将中国人与水的密切关系,用深情的影像作了时代性的刻画。 依斗门,1995年 佘代科 千年古运河穿城而过 , 1980年 汤德胜 黄河被誉为中华民族的母亲河,可也是国人自古以来就闻风丧胆的水患之源。其流经半干旱地区带来的巨大落差和水流冲击以及河水中携带的大量泥沙,在下游常常引发决堤和改道,巨大的人员伤亡和财产损失等重大灾害屡屡发生。长江属典型的雨洪河流,全流域暴雨洪水占年径流量的70%以上,较大或特大洪水灾害并不鲜见,无数的生命溺亡于滔滔洪流。在事实上,在事件中,在摄影里,革命的乐观主义精神和浪漫主义情怀凝结成一股特殊的意识形态,江河湖海成了一种象征,而人,成了所有象征力量的主宰。 开封, 河南 ,1996年 于德水 诞生于抗日救亡的时代,激起亿万国人民族斗志的《黄河大合唱》,是黄河母亲的象征性基石。在当年,它痛诉侵略者的残暴,控诉国民遭受的深重灾难,向世界吹响民族解放的战斗号角。那奔腾咆哮、水流飞溅的壶口瀑布,这一天象奇观不再只是地质学上的跌水现象,而是成为民族的不屈精神和伟大意志的视觉文本。在1998年的长江全流域性洪灾中,人们身陷没顶的洪水濒临绝境,警察和军人舍生忘死救百姓于危难之际是摄影给予人们的最持久的感动;九江抗洪一线水流最急的决口处,几十个身穿绿色迷彩服和橙色救生背心的年轻士兵以血肉之躯堵住凶猛洪流;军民众志成城的抗洪精神,借助影像存留在人们的脑海里,成为国人关于水患灾害的集体记忆,并凝结而成一份精神性激励。利与弊,爱与恨,冲突与矛盾,经由滔滔的水,最终都浓缩成无条件的纯真之爱。 诚如艺术史学者所言,“中国文化的丰富性寓于诸多矛盾之中。”所有凌驾于江河湖海之上的桥,无不以征服者的姿态出现,它是对水道和河流阻断交通的否定,也是对人力克服自然的表彰。每有大桥建成,照片里都是欢天喜地,锣鼓喧天,人群载歌载舞,或者是数百辆汽车等距离匀速通行,浩浩荡荡;这是对人类智慧和力量的张扬,也是对那些试图阻碍社会进步的自然力的示威。与那些用文字、语言、歌曲,包括摄影,来赋予水的壮阔浩瀚、深沉博大等诸如此类的称颂相比,这种矛盾与冲突是显而易见的,也是鲜明和确定的。但在我们的文化里,是可以接受的,以至于对这份矛盾可以漠视、容忍,可以人为割裂,甚至并置,或者并行不悖。这种矛盾性在中国文化熏染下的艺术创作中十分普遍,在摄影中也并不突兀。环境论者认为,“人类千差万别的原因在于不同的人类社会有不同的气候、地形地貌及水文条件。”黄河、长江是中华民族的母亲河,其实每一个城市都有一条属于那片土地居民的母亲河,国人对于河流,对于水的真挚情感,的确如同对待母亲一样,即便饱受其灾难的侵害,最终滞留在选择性记忆里的,唯有恩情与厚爱。 北京,断桥,2006年 曾翰 但爱的方式并不限于一种。20世纪末,尤其是新世纪以来,中国的江湖河海边迎来了陈万里和刘半农之后的新一代摄影艺术创作的后继者,他们的目光并不在小河池塘,碧水青柳,而是黄河、长江以及两岸颇具时代性特征的社会生态。他们用区别于朱宪民们的摄影技法与视觉语言,将自己对母亲河的认知、看法与评价,渗入影像。在张克纯以黄河为拍摄对象的《北流活活》中,安宁静谧的气氛里透着内敛沉潜的省思,文人气质的宋代山水画风格里弥漫着超现实主义的忧伤,在空旷的天地与河流间,寄托着摄影师对过度垦殖和高度的工业发展以及人为污染和土壤沙化等问题的诘问。曾翰的长江则直接以《超真实中国》为题,种种正在进行时或者半途而废的人造景观以一种怪异和诡谲的姿态呈现在人们习以为常的城市、江边和日常生活中,冲突与妥协,默认与漠视,历史与现状,构筑起一道足以透视千年的穿越隧道,人与水,人与历史,身处变革时代中人的命运的不确定性以及多重的可能性,在摄影里沉潜、积淀,发出疑问和质询。当代摄影试图以严肃的姿态揭示被忽略的问题,通过提出问题来展开讨论,希冀以正视的目光来实现艺术对现实的改造,参与对美好国家和理想社会的建设。 《北流活活》系列 张克纯 四 当拍照手机刚刚出现的时候,手持单反相机的摄影师并不会以正眼视之;今天,当智能手机一统天下,没有人可以否定,手机输出的照片不是摄影。 兼具摄影与传播功能的智能手机的普及,既是社交图像化的标志,也可认为是公众自我意识在影像中的觉醒,是摄影的又一次革命。它提供认知也协助人们做出选择和判断,它让不可知变得触手可及,它改变了世界的模样与状态,也改变了置身其中的人们的身份与心灵。 在静谧如处子的西湖边,绿树成荫、垂柳依依的苏堤上,人们纷纷举起手机,以湖面为背景,将自己的身体和喜悦的笑脸,与清澈明净的湖水凝结在一起,手机屏幕上的西湖,比一百年前黄炎培策划出版的《西湖风景》中的照片美上一百倍,比陈公哲的《三潭印月》精致一百倍,可西湖在他们的手机里,既是地理的标志,又是象征性的隐喻。他们会反复观看照片中的自己,因为有了西湖水的陪伴,他们会重新审视自己的相貌,或许还会重新评估自己的价值,反顾过往的生活,西湖之于她、他和他们,是安逸与满足,自足与自信,以及生活在一个和平安宁、富足自在的时代里记忆珍藏。在上海的外滩上,每一天都可以见到肩披婚纱的新娘和身穿西装的新郎在以黄浦江为背景拍摄结婚照。他们依靠在江边的护栏上,在等待摄影师将他们光彩夺目的笑容和对岸的东方明珠塔、高高的群楼凝结在同一幅画面上。这是新人们自我价值评估的证明,也是他们在自我认知中身处时代中心的表达。敬业和称职的摄影师在摁下快门的那一刻,一定不会在取景框里忽略黄浦江那欢快奔涌的水流,或许,他还会期待微风卷起墨绿色的涟漪,让江水和新人的两张幸福的笑脸凝合在一起。因为仅有高楼而没有江流的外滩照片,意义就是去了大半;水,在这里一刻不息地奔流,它是时间和历史变迁的阐释者,也是时代和国家进步的见证者,它是活的,它生生不息永不枯竭,它比任何事物都具有生命的特质。 两位少年回望“泾渭分明”处。西安高陵, 1999年5 月 陈团结 摄影与水,再平常不过的一种联系;可二者的凝合,形成了一种新的存在。有时候你看的不是水,也不认为它只是一张照片,而是一股激情和冲动,是丰沛的情感,是一种意志,内涵深刻的思想。陕西摄影师陈团结在1999年西安高陵的泾渭分明处拍摄了两个江边少年凝重的背影,他们遥望着远方,虽然看不见他们专注的目光,但目力不及处,那未尝不是悠远绵长的所在,是新石器时代的那位史前艺术家刻画三鱼纹彩陶盆的地方。 孙慨,中国摄影家协会理事及理论委员会委员,江苏省摄影家协会副主席,著有《摄影九章》《过往即故乡》等。