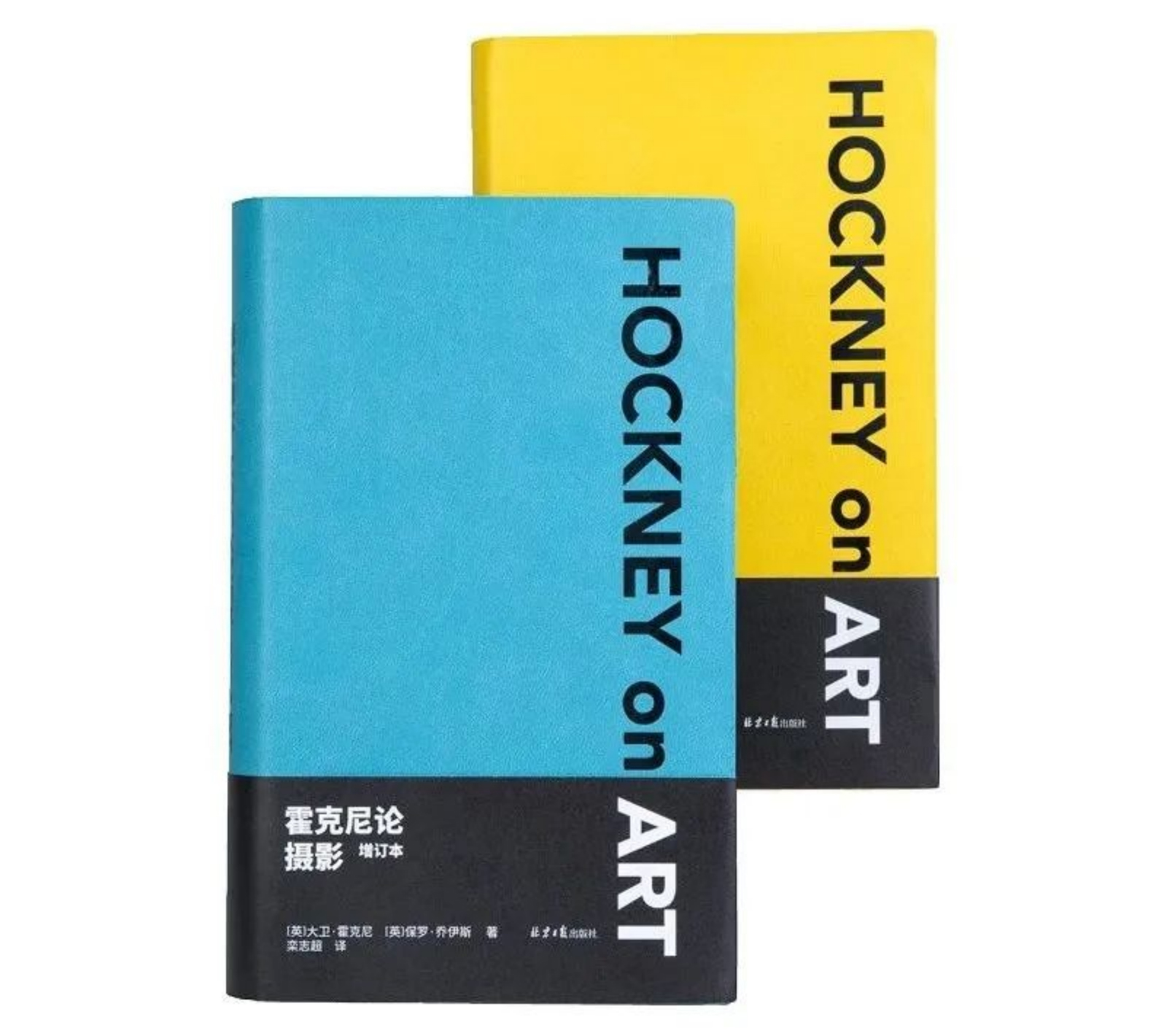

《霍克尼论摄影》

《霍克尼论摄影》入选【第六届中国摄影图书榜“年度引进版摄影图书”】

本书来自大卫·霍克尼与好友保罗·乔伊斯持续十多年关于摄影的对话,1988年成书。1994年引进国内,曾启发影响了许多人。近些年,随着霍克尼若干论著在国内的翻译出版,“霍克尼热”渐起。

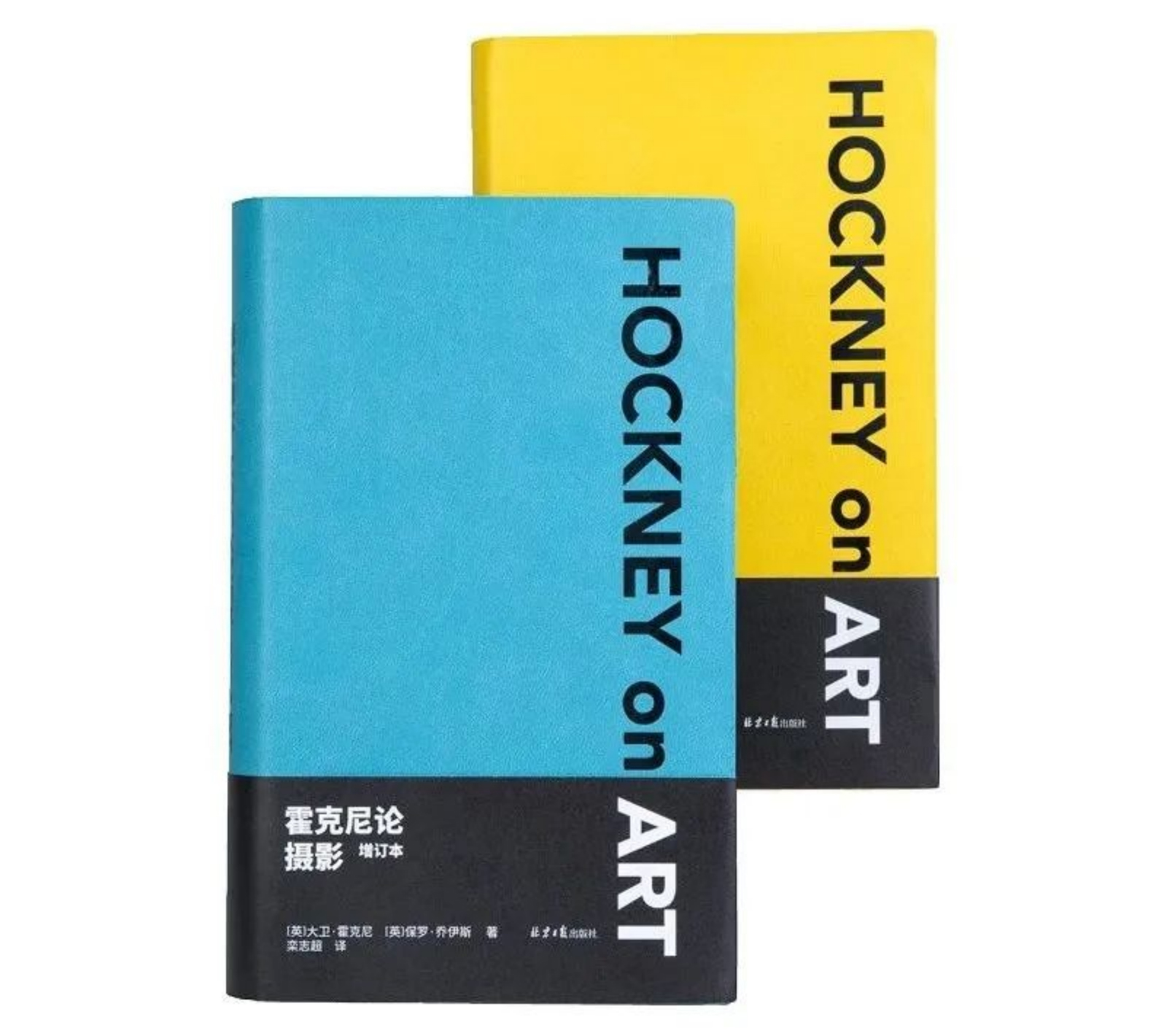

这次的增订本,增加了1988年英文原版出版后的7篇对谈,是霍克尼对摄影可能性作进一步思考的结晶。作为一位曾经以摄影媒介为主要手段进行创作30余年的国际知名艺术家,霍克尼从艺术家和艺术创作的角度出发,坦诚地展示了他对绘画、摄影等艺术媒介的理解和态度,特别是他对“观看”“空间”这些本质性问题的关注,非常值得借鉴。本书文字量达到了43万字,但是小开本和封面PU材质使得手持阅读成为乐趣。黄色或者蓝色封面的随机发售,也增加了类似开盲盒的乐趣。

——赵刚

我通常不推荐艺术家访谈类图书,尤其当代艺术家,他们“有目的的有目的”(为了金钱和名声而刻意创作)动机下的谈话,要么言不由衷,要么遮遮掩掩。大部分的情况下,由于过于感性或经验性而显得片面、零散,而访谈者的知识素养、提问方式和切入角度又会左右访谈的质量,因而这样的访谈大多没什么营养,也谈不上借鉴。但《霍克尼论摄影》似可一荐,原因在于:其一,这17篇访谈横跨了17个年头,霍克尼对摄影的认识似乎一直处在一个稳定的判断语境和标准中,他的见识是相对诚恳的;其二,访谈者是一位电影人,他的“异质”身份更容易引领我们对“跨界”的理解;其三,不同时间、不同地点发起的访谈都是以一个具体的艺术事件为背景,这让谈话有了足够的细节和质感;其四,霍克尼本人对艺术和艺术史有着完整的知识结构和判断坐标,他对摄影的观察和理解有着可靠的体系性,而这正是他可以触类旁通的根基。

——孙京涛

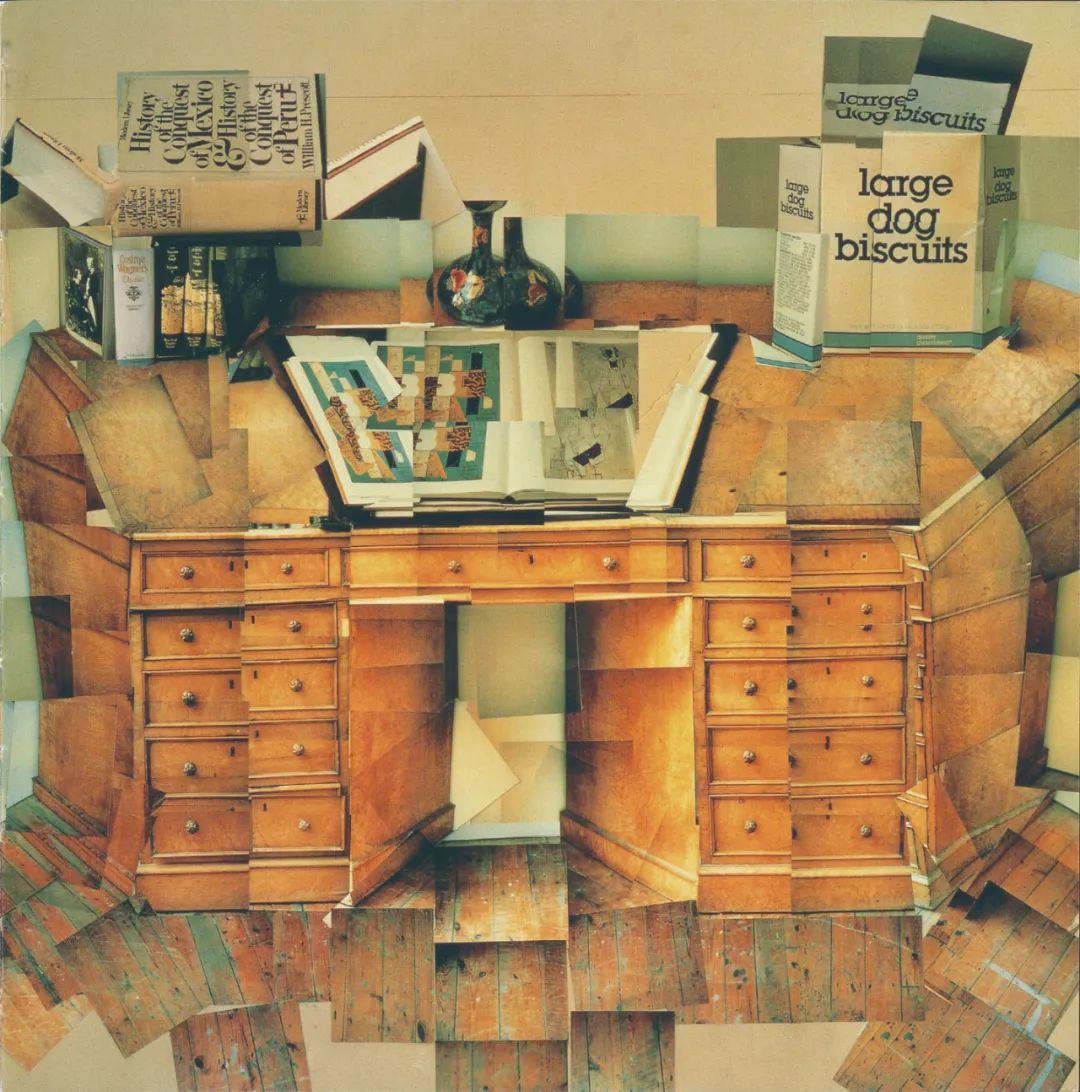

写字台,1984年7月1日 大卫·霍克尼

《霍克尼论摄影》(Hockney on Photography)1988年于英国首次出版,1994年被引进中国,在艺术相关专业的师生群体中引起了广泛讨论。1999年,英国又推出了增订本,名为《霍克尼论术》(Hockney on Art),2009年再次修订。理想国版权引进的是2009年的增订本,仍延续1988年版的书名。几年前,理想国艺术馆的主编马步匀邀请我来翻译《霍克尼论摄影》一书。我爽快地答应了下来,一来是基于我们已经有过一次非常愉快的合作(我参与翻译了由他编辑的《今日摄影》一书);二来是因为我的翻译一直绕不开图像研究,而这本书虽名为“摄影”,实为霍克尼基于其摄影、绘画、报纸、舞台等创作类型,拼贴、印刷、传真、油画、素描等创作方式,追溯绘画史、技术史、观看史,围绕图像本身展开的连续思考;三是尽管我们似乎都熟悉霍克尼的创作,但对其几十年间跨越多种媒介的多样化创作是怎样的脉络却不甚了了,这次翻译无疑为我深入了解这位艺术家及其创作提供了一个很好的契机。

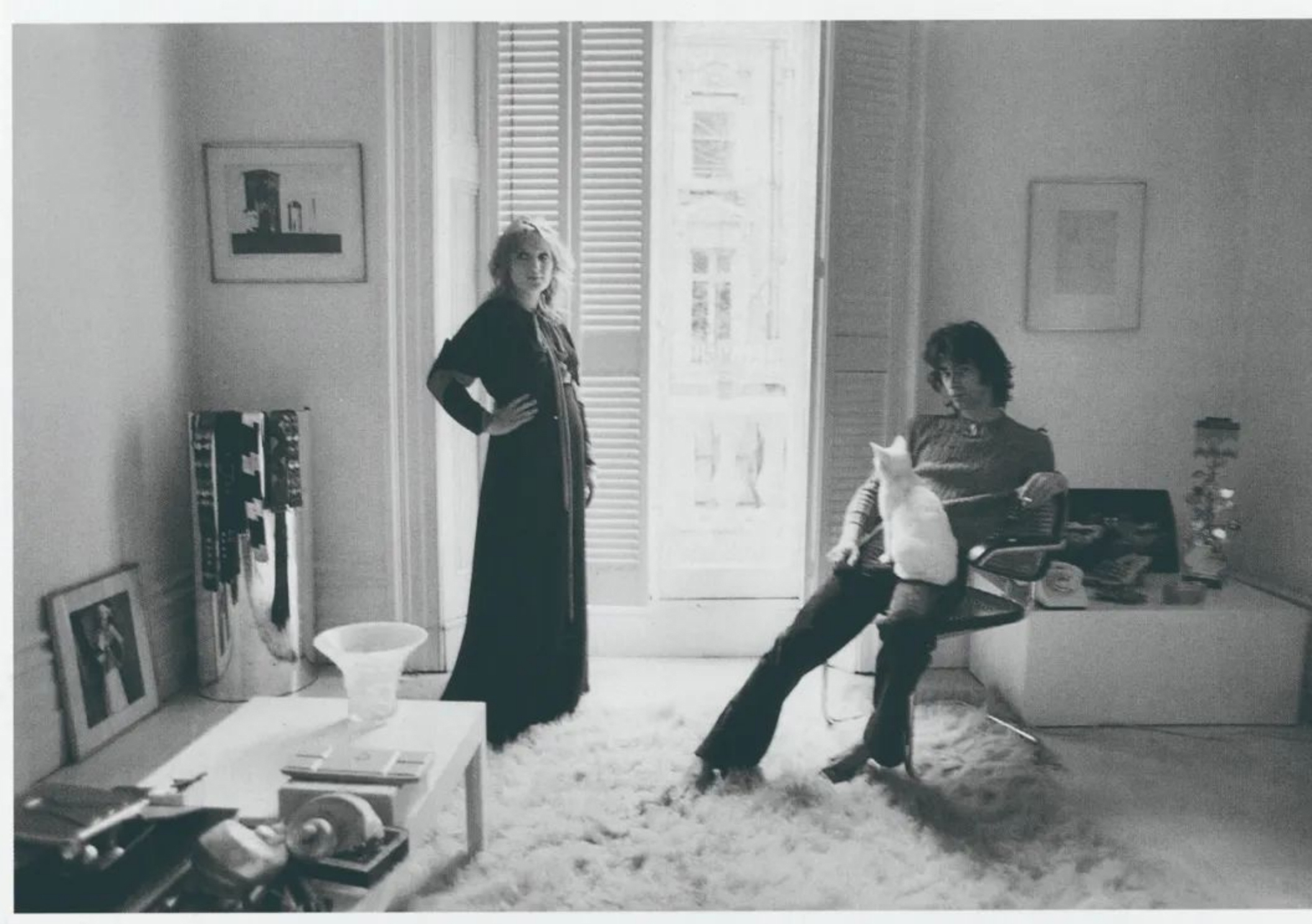

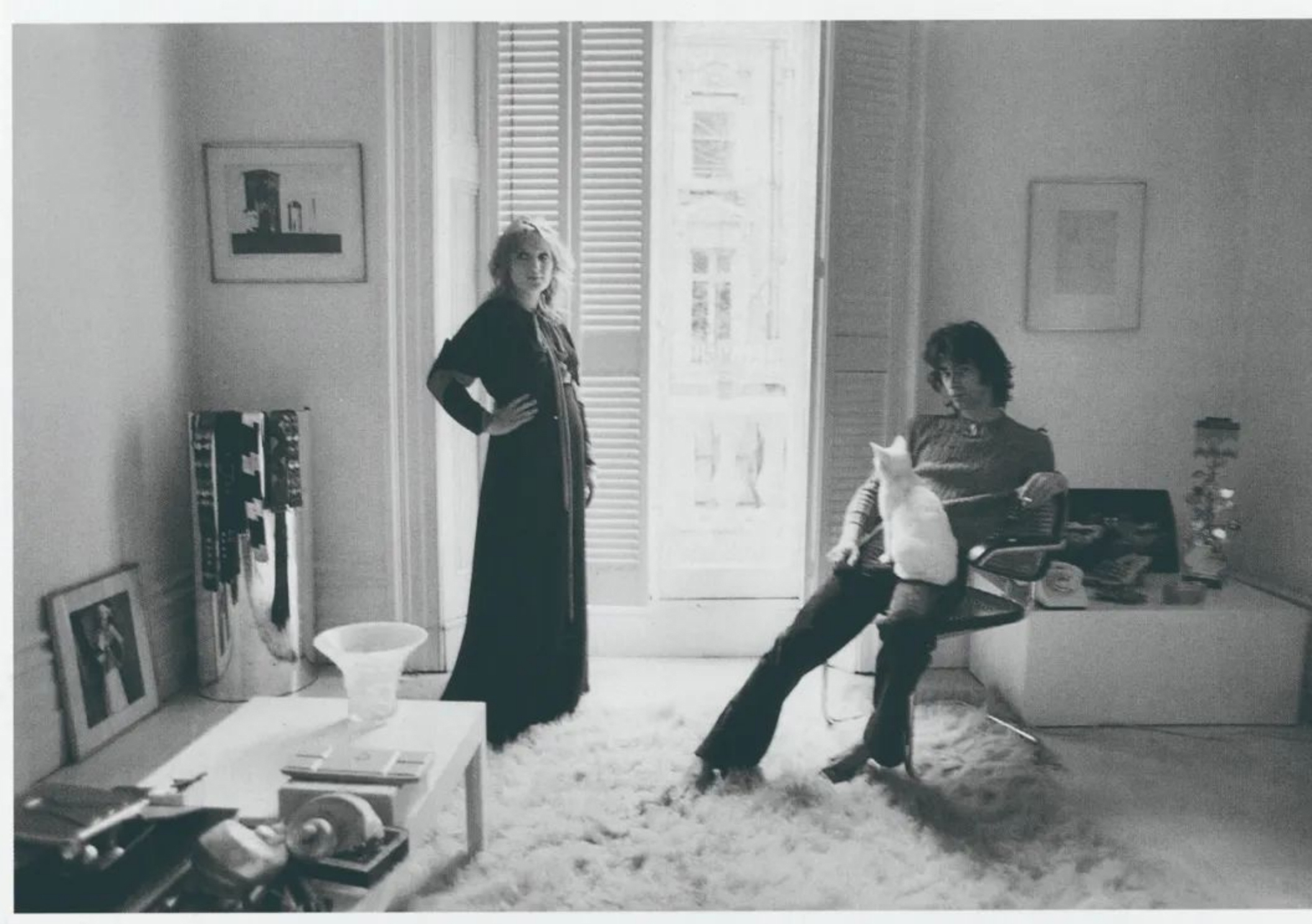

上图:奥西·克拉克和西莉亚·波特维尔,1970年 大卫·霍克尼

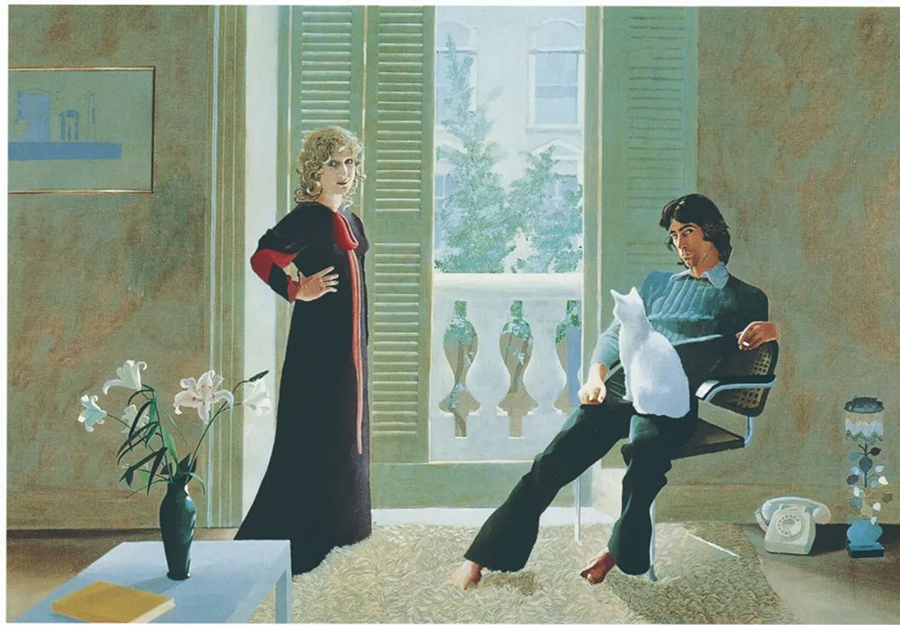

下图:克拉克夫妇与珀西猫,1970-1971年 大卫·霍克尼保罗·乔伊斯是一位电影制作人,也是大卫•霍克尼的好友。他追随霍克尼展览和创作的足迹,在1982年至1999年的17年间于纽约、洛杉矶、墨西哥城、伦敦等地与其展开对话,最后形成了这本《霍克尼论摄影》。因为展览或创作周期不均,这些对话的发生也或密集或松散。因为彼时工作的关系,我日常也要与许多艺术家对谈,因此翻译时我首先出于职业习惯去体会乔伊斯在展览现场、工作室、霍克尼家中不同设问的语境;其次,感受他如何通过追问来推进对话的深入,感受他语词间对霍克尼的尊重、喜爱以及从摄影师角度对霍克尼观点提出的客观疑问。此外,我也要体会霍克尼在面对提问时的思考与回避,在展览或创作不同阶段就同一问题的不同认知。最重要的是,我需要揣摩他们二人在饭后或酒后,忙碌或悠哉,顺利或曲折—即在不同情境下的心境和语气,以及二人因多年对话对彼此产生的影响。

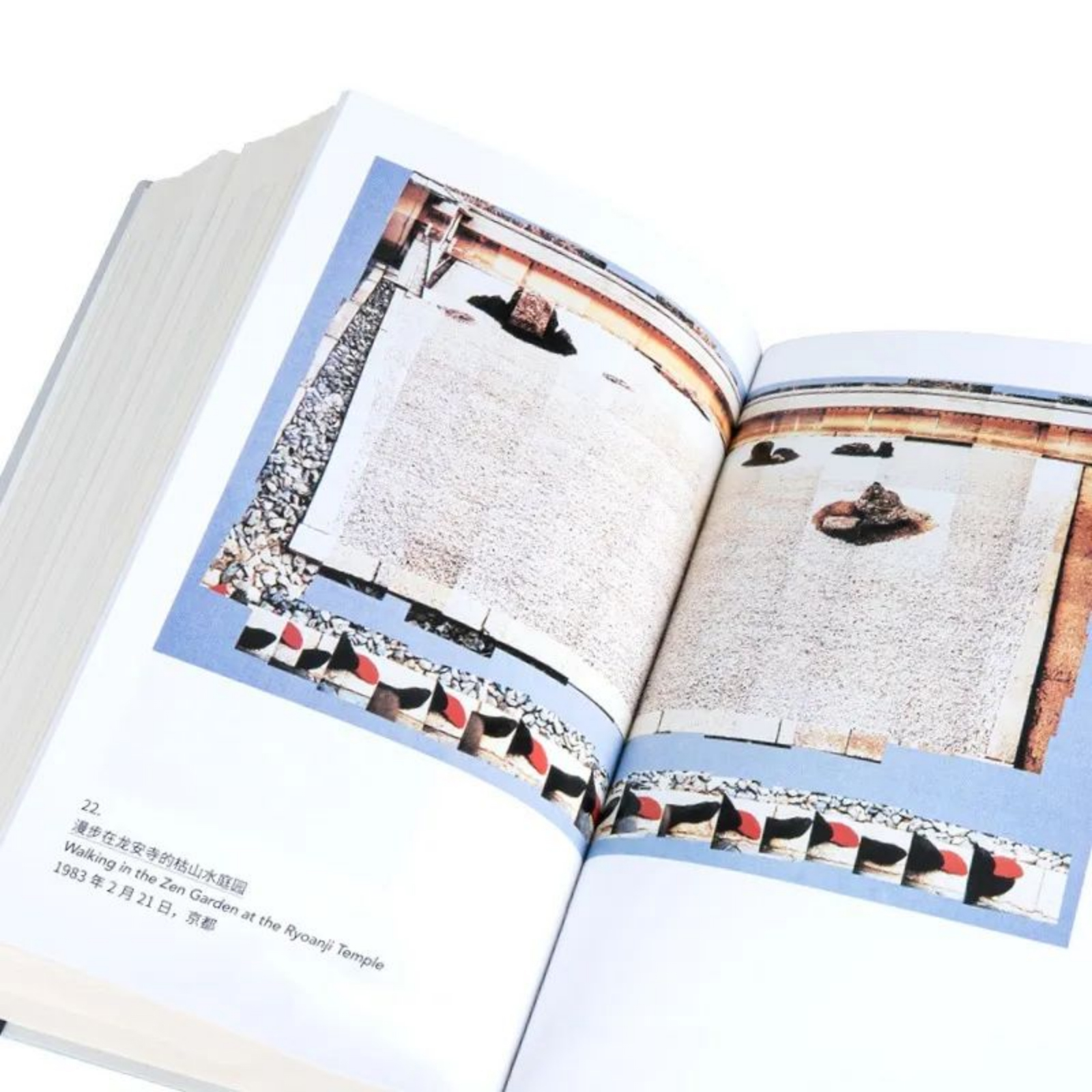

英国大使馆的午宴,东京,1983年2月16日 大卫·霍克尼

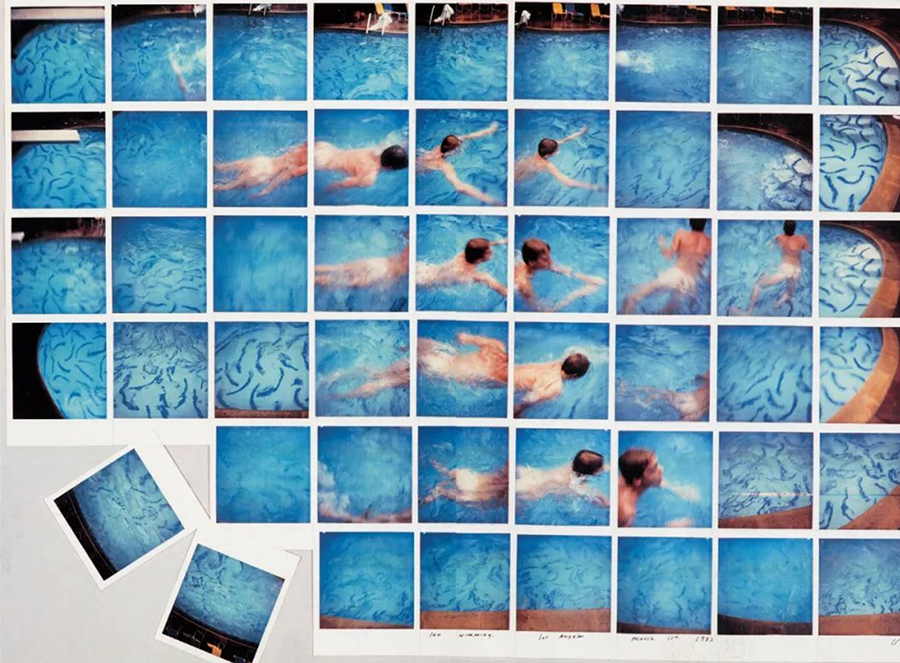

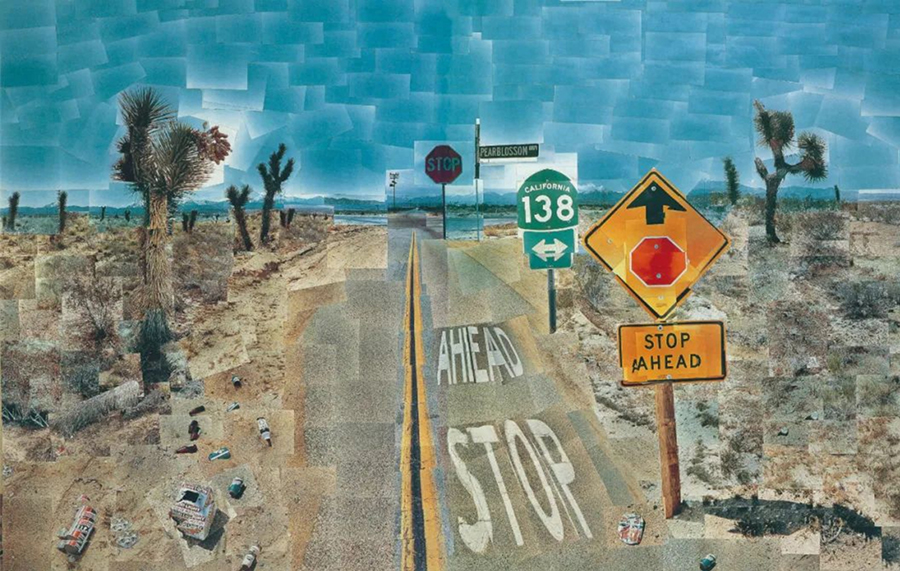

因为对谈中的用词并不讲求完全的精确,且多有比喻、打趣和思维上的发散,我们在译文的处理上尽量提供充分的信息以帮助读者对上下文的理解,保证连贯的阅读体验,同时又保有原对谈侃侃而谈的轻松感。比如,霍克尼在书中使用“cut-up(‘剪纸’照片)”“joiner(拼接照片)”“photo-collage(拼贴照片)”等不同词汇来表达图像拼贴,这几个词意思虽然相近,但实际制作方式并不相同,所以翻译时结合语境做了区分;霍克尼在艺术创作中曾使用和试验过各种不同的技法和工艺,有些甚至是独创的,因为口语表达的简洁模糊,我向艺术家朋友请教了具体的技术问题,以保证最终译文技术细节描述的准确性。此外,我们在参考部分出版物“约定俗成”译法的基础上,也纠正和完善了一些误译漏译,如将《克拉克与珀西夫妇》修订为《克拉克夫妇与珀西猫》(Mr. and Mrs. Clark and Percy,1970—1971),因为珀西指的实为画中的那只猫,并非人名;马步匀也为霍克尼标志性的拼贴摄影作品“Pearblossom Hwy., 11 - 18th April 1986, #2”贡献了“繁梨花公路”这样既文学又简明的译法。游泳的伊恩,洛杉矶,1982年3月11日 大卫·霍克尼繁梨花公路(第二版),1986年4月11日-18日 大卫·霍克尼最终的成书姗姗来迟,因为关于这本书的设计,我们与设计师董良之间有过很多想法。这本书的英文原版是210×215mm的正方形开本,内文为铜版纸。尽管大开本易于看图,但因图片过多,图文混排的方式时常会打断对谈的连贯性。中文译本的第一稿排版参照了原书,文本内容显得碎片化。同时对谈二人的排布未做显著区分,混淆在一起。同时,马步匀基于对近年来摄影图书市场的消费趋势的变化,提出图书设计通过阅读的场景化来想象另一种可能。我们一拍即合。翻译过程中我多次与马步匀沟通这本书的阅读感受,我想象中的书中这些文字是适配于各种阅读场景的:地铁上、飞机上、候机楼里、床头、桌前,甚至是今时排队做核酸检测的时候。所以,它一定是轻巧的,易携带易翻阅的。这些文字的阅读也是可以从任意处开始、在任意处结束的,因此文字的排布一定是一望即知的。而马步匀曾用唐纳德·贾德(Donald Judd)的《唐纳德·贾德访谈录》(Donald Judd Interviews)一书来形容《霍克尼论摄影》拿到手里的质感,就像一个小砖块,长宽厚都恰到好处,物质感很强,而且便于翻阅。《霍克尼论摄影》连续调整和缩小了两次成品尺寸,责编和设计师都曾表示这在正常编辑出版工作中还是极为少见的。同时将图文分开排版,对谈的问与答通过版式缩进明显区分。在封面材料选择上,我也亲历了编辑与设计师的数次试验和打样,最终选定了PU材质,赋予了这本书更多的体量感和质感,又不影响携带和翻阅。作为译者,看到那些熟悉的文字和图片以超越自己想象的设计和装帧成为一本书,我也更加了解到这本书的成书过程中,马步匀作为图书编辑的经验、趣味和美学修养在其中的重要性。得知此书入选第六届中国摄影图书榜,不管是作为译者的自己,还是本书的编辑和设计师,看到《霍克尼论摄影》能得到大家的认可,且抵达许多读者的手中都倍感欣慰,也希望不管是摄影爱好者,还是喜欢霍克尼的观众,或是图像研究者都能从中有所受益。我们也希望在与读者不曾谋面的交流中弥补自己的知识盲区,在未来可能的“再”修订版中修订一些已知和未知的错误。

本文首发于《中国摄影》2022年第9期“第六届中国摄影图书榜”专题

《霍克尼论摄影》

《霍克尼论摄影》