吴毅强 | 重返摄影性——人工智能语境下的当代摄影

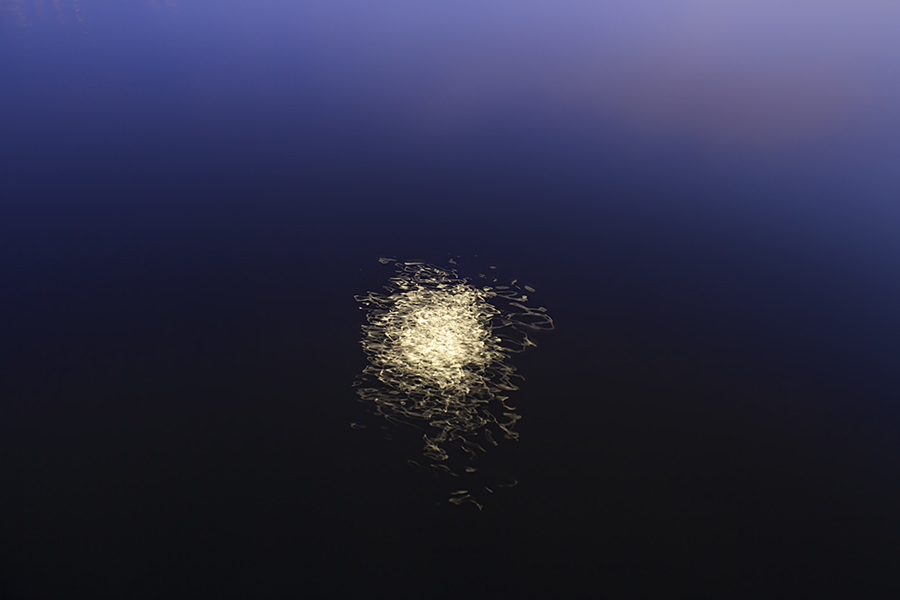

[摘要] 最近出现的人工智能图像和虚拟图像给摄影师和理论家都带来了严峻挑战,很多关于摄影本体论的常识正在土崩瓦解。瓦尔特·本雅明所定义的“灵光”(此时此地)正消失在算法、程序和人工智能之中。本文试图在后现代主义理论重重压力之下,考察“真实性”“在场性”和“主体性”等概念于摄影的意义,重新挖掘摄影的本体价值,打捞本雅明那日渐微弱的摄影灵光,为理解今日的当代摄影并重新构建一种面向未来的摄影哲学提供理论资源。 [关键词] 摄影性 本体论 人工智能 真实性 主体性 在场性 “在当今的当代艺术世界中,无论人们看到哪里,摄影对象似乎都是处于危机中的对象,或者至少处于严重的转变中。”[1]在当前人工智能大背景下,摄影似乎再一次遭遇了强烈的生存危机,关于摄影是否重要乃至存在的讨论不绝于耳。回溯历史,不难发现,摄影其实一直处在一种身份的焦虑之中。从早期与绘画的纠缠,到后来数码摄影的出现,再到如今人工智能影像的喷涌,关于摄影的本体无不充满了悬念和争议,也昭示着摄影所面临的复杂处境。 时间的碎片系列,昌平,北京,2020年 和威 一、摄影的本体之思:真实与构建 要回答什么是摄影的本体,或者说,什么是摄影独一无二的“摄影性”,一直是一个难题。长久以来,“客观真实性”是摄影最为显著的本性之一。法国理论家安德烈·巴赞(André Bazin)在其开创性论文《摄影图像本体论》中,最先明确阐明了这一点:“摄影图像就是对象本身,对象摆脱了驾驭它的时间和空间的制约。不论图像多么模糊、扭曲、变色,也不论多么缺乏记录的价值,凭借这样一种特有的形成过程,它分享了它所复制的那一模本的本质:它就是模本。”[2]在巴赞看来,摄影图像所拥有的客观性,它和拍摄对象之间的现实联系,是它明显区别于绘画等媒介的根本特征,也是最为本质的特征。这无疑是摄影术诞生以来至今影响最为深远的观点。 法国理论家罗兰·巴特(Roland Barthes)继承了这一观点,他在《明室》中说道:“拍摄对象附着在照片上了。”[3]巴特进而提出把“此曾经存在”作为对摄影本体的概括,他和巴赞一样,认为照片和拍摄的对象本身具有极强的关联性。某种意义上,照片提供了一种真实的关于现实的指涉。 长春,2015年 魏来 但这种把摄影视为客观事物表征的观点受到了强烈的质疑。尤其在后现代主义思潮弥漫之后,把摄影和真实客观进行等同的观点似乎越来越站不住脚了。越来越多的理论家认为,就像人无法真正认识世界的本质一样,摄影也只能摄取事物的一个表象,并不能抵达事物的真相或本质。尼采在一个多世纪以前就对真相有一个判断:客观的事实真相可能根本不存在。他在遗稿“札记”中,留下一句著名的断言:“没有事实,只有阐释。”[4]尼采预言了上帝之死,而摄影的诞生填补了上帝死后的空白。我们有相信真相的需求,相信真实可以被捕获的需求,因为我们需要安全感,以弥补上帝死去带来的忧伤,从而获得拯救。所以,摄影的写实主义实践才源源不断地拥有活力。对摄影真实性的信仰,源于一种悠久的形而上传统。 然而,后现代理论给了我们当头一击,摄影永远无法再现现实。它顶多能提供一个关于现实的表象,一种似曾相识感。传统文艺理论认为语言可以准确反映现实,但后结构主义的到来颠覆了这一点,后结构主义主张意义的滑动,意义链条的生生不息,把所指能指无限地推到远处。这样带来的结果就是,无论文字还是电子媒体(包括摄影、电影等)都不能完全地对应现实,更不用说复制现实,甚至让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)还说道:“作为拟像图像,图像是先于真实。”[5]现实是在模仿图像的。还有雅克·德里达(Jacques Derrida)所谓“文本之外,别无他物”,[6]也是在强调文本在重新塑造现实,塑造我们理解世界的角度。美国摄影理论家约翰·塔格(John Tagg)在《表征的重负》一文中也谈到这一点:“照片之所以可以作为证据,并不取决于自然的或既存的事实,而是取决于社会的、符号的过程。”[7] 在这些后现代主义理论家们看来,摄影的意义不再来自被拍摄对象,而是包括摄影机在内的后续一系列操作、生产和传播接受的综合结果。简而言之,摄影图像的意义是被建构的。 三道,2008年 魏来 在如今数码摄影盛行而人工智能又喷涌而出的时代下,摄影的真实之维被进一步稀释。一张图像完全可以建立在对象缺席的基础之上,实现无中生有。经过繁复的算法和设计,不断地迭代和转译,皮尔斯所谓“索引(Index)”的线索已经消失殆尽,[8]人工智能图像就像漂浮于尘世之上的幽灵,发着冷冷的光,让人倍感陌生和空虚。 二、摄影的“灵韵”:在场性和主体性 人工智能图像携着后现代主义理论一道,向人类席卷而来,确实具有强大的摧毁性。它们把真实、客观、信仰、绝对价值等等现代主义基石统统击碎,一座座大厦轰然倒塌。但是,一个紧要的问题随之诞生:废墟之上,人类何去何从?在这个所谓的后真相时代,又如何重建人类对真理和价值的信仰追求? 无人之境 No. 63 2020年 骆丹 或者,我们可以更具体一些,在图像的洪流泛滥、碎片飞舞的今天,我们仍要追问以下两个问题。其一,摄影图像与摄影对象的关系是否真的极其微弱,以至于我们可以完全忽略掉它对真实的指涉性?其二,摄影图像的意义在传播过程中被无限地编码和转译。摄影师作为照片生产者,其意义在哪?数码摄影是对现实的抽象化,但人依然是在场的,人工智能则把人彻底驱离了现场,成为一个飘忽不定、若有若无的幽灵。摄影师的主体性何在?我们还需要强调摄影师的价值和意义吗? 对于第一个问题,毫无疑问,后现代主义理论具有深刻的解构力量。在今天,如果我们还一厢情愿地把摄影等同于现实,认为摄影意味着真相,那无疑是幼稚的。但是,就此把摄影和真实性完全撇开,完全否认摄影客观性的一面,也未免太过武断了。事实上,无论是巴赞还是巴特,他们对摄影和现实之间关系的深刻洞察,依然具有不可撼动的力量。摄影和现实之间那层与生俱来的联系,哪怕微若游丝,也绝不可等同于无。 对于第二个问题,确实,摄影图像从被生产出来之后,就进入了意义生成的汪洋大海,图像的意义随着语境变化而变化,摄影师很难掌控一张照片最后的意义。但因此就能否定掉摄影师在生产照片时候的努力了吗?摄影师的意图、掌控、操纵对意义的生产是实实在在的,尽管后期仍然会改变,但为照片注入意义的第一责任人,仍然是摄影师,其在场性和主体性不容置疑。 关于这两个问题,本雅明的论述再一次引起了我们的关注,也意味着在今天这个时代重拾摄影灵光的可能性。尽管本雅明在其最著名的文章《机械复制时代的艺术作品》中,把摄影作为艺术灵光消逝的罪魁祸首,但在其更早的文章《摄影小史》中,他却埋藏了伏笔,为“摄影性”留下了注脚。他在分析人物肖像照时说道:“观者却感觉有股不可抗拒的想望,要在影像中寻找那极微小的火花,意外的,属于此时此地的;”[9]“只有借助摄影,我们才能认识到无意识的现象”。他评价“布洛斯菲尔德拍的植物令人叹为观止。”[10] 显然,本雅明一方面对摄影的现实主义力量表示惊叹;同时,他也特别在意照片那种“极微小的火花”给人带来的冲击和震颤,这是摄影师和观众在照片里的特殊相遇,是一种美轮美奂的神秘体验,这是对摄影师在场性和主体性的强烈伸张。人工智能图像很难在这个维度上给予观众相同的体验。因为,围绕着照片的那种独特的灵光⸺那个“此时此刻”⸺只有摄影才能真正拥有。 巴西媒介理论家威廉·弗卢塞尔(Vilém Flusser)对20世纪以来人类受“技术性影像”的控制深表忧虑,他再次重申了人的主体地位,认为“自由就是与相机的博弈”。[11]他试图构建一种摄影的哲学,来“揭露装置这种无意识的、愚蠢僵化的、不受控制的功能性的可怕事实,让它再次服从于人类的意图”。[12]弗卢塞尔对相机尚且如此警惕,更不用说人工智能的大肆入侵了。 三、重返“摄影性”:当代摄影的反抗 近年来人工智能影像越来越常见,其技术质量之高、数量之多,对摄影确实构成了很大的冲击。但仔细审视就会发现,这些图像虽然在技术上无可挑剔,却缺乏昔日摄影中那种打动人心的力量,鲜少能调动人内心深处的本真反应。究其原因,恐怕依然和本雅明论及的那个消逝的灵光有关。很幸运的是,当代艺术家和摄影师们对这种本真力量的寻找一直不曾缺席,他们用摄影回应了一百年前本雅明内在的呼唤。 无人之境 No.6 2024年 骆丹 人类对风景的审视,或许是最能激发自我存在感和主体性的行动。骆丹从拍摄《318国道》开始,就走上了一条孤寂的公路摄影之路。《无人之境》所展现出来的荒凉和辽阔,更是把这种孤寂推向了极致。亚里士多德把人看作自然的一部分,而人在建立起复杂精巧的现代社会和文明之后,却需要不断地重返自然,从大自然寻找重新出发的动力。所以骆丹所抵达的无人之境,实际上是人类文明的一面镜子。摄影师带着现代文明的气息,遁入荒野之地,常常是数月数年的时间积累和付出,时间在肉身和自然风貌之间浸渍蔓延,也在胶片和暗房中编织想象。他在一次一次的洄游漫迹之中,完成了对自身文明的回溯和确证。摄影师李明曾用AI创作了一组西部风景,名为《未曾抵达之境》,或许可以和骆丹的《无人之境》作一对照。李明虚构了一系列想象的风景,唤醒的是我们对历史和文化的追忆和想象。而骆丹的《无人之境》因为是摄影师亲临抵达的真人真景,带给我们的感受截然不同,他拍摄的哪怕是一块石头,一段树桩,一个无名的山头,都足以引发我们对人和自然关系的哲学思考,那种“此时此刻”的身临其境感无比强烈。 “黄索”系列,上站支架上的三个工人,武陵源,2010年 陈生平 “天索”系列,下站站房,武陵源,2014年 陈生平 相较于骆丹《无人之境》宇宙望远镜一般的窥探,陈生平拍摄的《新武陵源》地景则更像是手术刀一般的特写诊断。它把人和自然的关系摆到了一个相当近的视角。如果说骆丹进入无人之境,多少有些置身事外而更多冷峻疏离之感,那么陈生平拍摄的武陵源风景游览区则完全是摄影师深处其中,关切之情溢于言表的产物。缆车、索道、水泥柱、隔离栏等等,这些现代建筑和设施与美丽的大自然形成了鲜明甚至刺眼的对比,它们是真实的存在,没有半点虚假,再一次显示了现实不可辩驳的力量,也证明了摄影与现实之间无法抹除的关联。除了现实主义的一面,我们还应看到这些照片的文化构建主义的一面,比如它们指向画面之外的关于自然、风景、审美、记忆甚至权力关系的思考。 卜子平 ,生于1946年, 陕西省榆林市绥德县满堂川镇张家圪崂村, 2013年 何崇岳 同样是侧重摄影现实主义的一面,何崇岳拍摄的《戒外》和《终点》把镜头从风景切换到了人物。从他拍摄的乡村老人肖像中,我们似乎又瞥见了本雅明所谓的“灵光(aura)”,这一概念就源于他在《摄影小史》中对早期摄影肖像特性的考察,谢林、卡夫卡、叔本华的肖像一闪而过……当然,更加让人容易想到的是奥古斯特·桑德拍摄的《我们时代的面孔》,本雅明评论这些照片“人的面孔即刻在相片中透露了一种新的、无可度量的意义。”[13]何崇岳塑造的是中国农耕文化真正意义上的最后一代农民的肖像,以肖像和群像的方式形象化地揭示了农村人口老龄化的问题,同样意义非凡。 山西省吕梁市石楼县曹家垣乡曹家垣村,2010年 何崇岳 行文至此,我们似乎发现了一些规律。相比绘画,摄影更擅长精细描绘客观事物,也正是因为这种科学般的精确性,一直以来受到包括波德莱尔在内的评论家们的鄙视,他们认为摄影缺乏绘画的那种来自艺术家的控制力和表现力。这无疑是一种偏见,无数摄影作品证明,即便是精确地刻画外部世界,摄影师依然可以表达他对世界的态度和看法,摄影师没有失去他的主体性。 人工智能在控制图像刻画事物方面更加随心所欲,但却是以丧失摄影师的在场性和主体性为代价的。摄影师除了描绘客观世界,更为重要的是,其独特的心智结构如何通过摄影表达出来。人工智能有精密的大数据和算法,但摄影的神秘气质和诗性力量却万般依赖于人类独有的心智和心性结构。[14] 月相:远方的来信,2020年 尹韵雅 巴西摄影理论家乔弗里·巴钦在其著作《热切的渴望》一书中,通过分析现代主义和后现代主义的种种理论话语,他指出,在技术和艺术、自然和文化、主观与客观等等二元对立之间,摄影或许有着更多的复杂性和不确定性。[15]尹韵雅创作的《月相》、《门》以及《自得破知见》便是这种复杂不确定性的体现,在尹韵雅这里,摄影从外在物象上撤离,更多停留于她自身向外的观看和凝视本身,于是,一道微光、一瓣果实、一段若隐若现的碑文,就可以从具象走向抽象,从物质走向精神,摄影也借此揭示了隐藏于物象之外的不可见之物。 “门”系列 II,综合摄影 尹韵雅 魏来与和威更像是两位不断行走的漫游者和游吟诗人。摄影于他们,就像是由内而外散发出来的翩然之风气。当然,相比之下,和威更为外放,而魏来更为内敛。相同的是,他们都懂得如何巧妙均衡自身和外在世界的对话关系,在打量世界的同时,又适时地调整自己的距离、身位和视线,在每一次转身和快门中,留下他们和这个世界的某种默契和心领神会。 北海道,日本,2018年 和威 四、结语:摄影不会消解 面对汹涌而来的人工智能时代,摄影正经受着前所未有的冲击和质疑。但正如前文所分析的那样,摄影其实是一个综合性动作和行为,它同时包括摄影客体(拍摄对象)、摄影装置(相机)和摄影主体(摄影师)的在场,而照片实际上是这三者协调反应的结果。这就意味着,摄影和现实有着天然的关联,它不可能是纯然虚构的;同时,摄影需要摄影师肉身的在场,他对相机的操控以及摄影师的主体性得以充分展现。这些独特的“摄影性”(或者“灵光”)让它足以抵挡住任何虚拟摄影的冲击。相形之下,人工智能图像既来路不明,又去向可疑,就像漂浮于数字时代的幽灵。这种图像如果不能进入一个更大的文化系统,并被更大的主体所整合利用以产生意义,就难免显得轻薄而幼稚。可以说,人工智能图像愈是泛滥,摄影愈是珍贵。 吴毅强,桂林电子科技大学副教授、硕士生导师。 注释: [1] Baker G . Photography's Expanded Field[M]. Brighton: Harvester Press, 2005:121. [2] Andre Bazin. The Ontology of Photographic Image, In Peninah Petruck ed. The Camera View: Writings on Twentieth-Century Photography[M]. New York: E.P.Dutton,1979:142. [3] [法]罗兰·巴特. 赵克非译. 明室:摄影札记[M].北京:中国人民大学出版社,2011:8. [4] 这是德国哲学家弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)在未发表的遗稿里面的一句著名论断,也是视角主义的名言,在《超善恶》这本书里面,尼采说:“视角是所有生活的基本条件”。也就是说,视角决定事实。 [5] Baudrillard, Jean. The Evil Demon of Images. Power Institute of Fine Arts, University of Sydney, 1987. [6] 这是法国哲学家雅克·德里达(Jacques Derrida)在《论文字学》(Of Grammatology)中提出的观点。他认为,根本没有所谓的客观真相或现实,所有的知识都是通过语言和符号建构而成的,并且这些语言和符号是无限延展的。他的这一思想对于现代哲学、文化理论和后现代主义的发展产生了深远的影响。 [7] [美]约翰·塔格. 周韵译. 表征的重负[M]. 重庆:重庆大学出版社,2018:5. [8] 美国符号学家皮尔斯(Charles Sanders Peirce)将所有的符号分为三类:图标(Icon)、索引(Index)和象征(Symbol)。这三类符号分别代表了不同的意义和代表方式。索引是通过实际的物理或因果联系来代表其对象的符号。例如,烟雾是火的索引,因为它与火有因果联系。就摄影来说,摄影图像来自实际物体的光的反射,所以,摄影对象是摄影图像的索引。 [9] [德]瓦尔特·本雅明. 许绮玲 林志明译. 摄影小史[M]. 桂林:广西师大出版社,2017:14. [10] [德]瓦尔特·本雅明. 许绮玲 林志明译. 摄影小史[M]. 桂林:广西师大出版社,2017:16. [11] [巴西]威廉·弗卢塞尔.毛卫东 丁君君译. 摄影哲学的思考[M]. 北京:中国民族摄影艺术出版社,2017:70. [12] [巴西]威廉·弗卢塞尔.毛卫东 丁君君译. 摄影哲学的思考[M]. 北京:中国民族摄影艺术出版社,2017:71. [13] [德]瓦尔特·本雅明. 许绮玲 林志明译. 摄影小史[M]. 桂林:广西师大出版社,2017:42. [14] 参见托德·帕帕乔治(Tod Papageorge). 郑晓红译. 摄影的核心[M]. 北京:中国摄影出版社,2020. [15] 吴毅强. 摄影究竟是什么?⸺以乔弗里·巴钦的摄影研究概念为中心[J]. 文艺研究, 2018(06):124-136.