TOP20·2025中国当代摄影新锐展评选拟入选作品公示

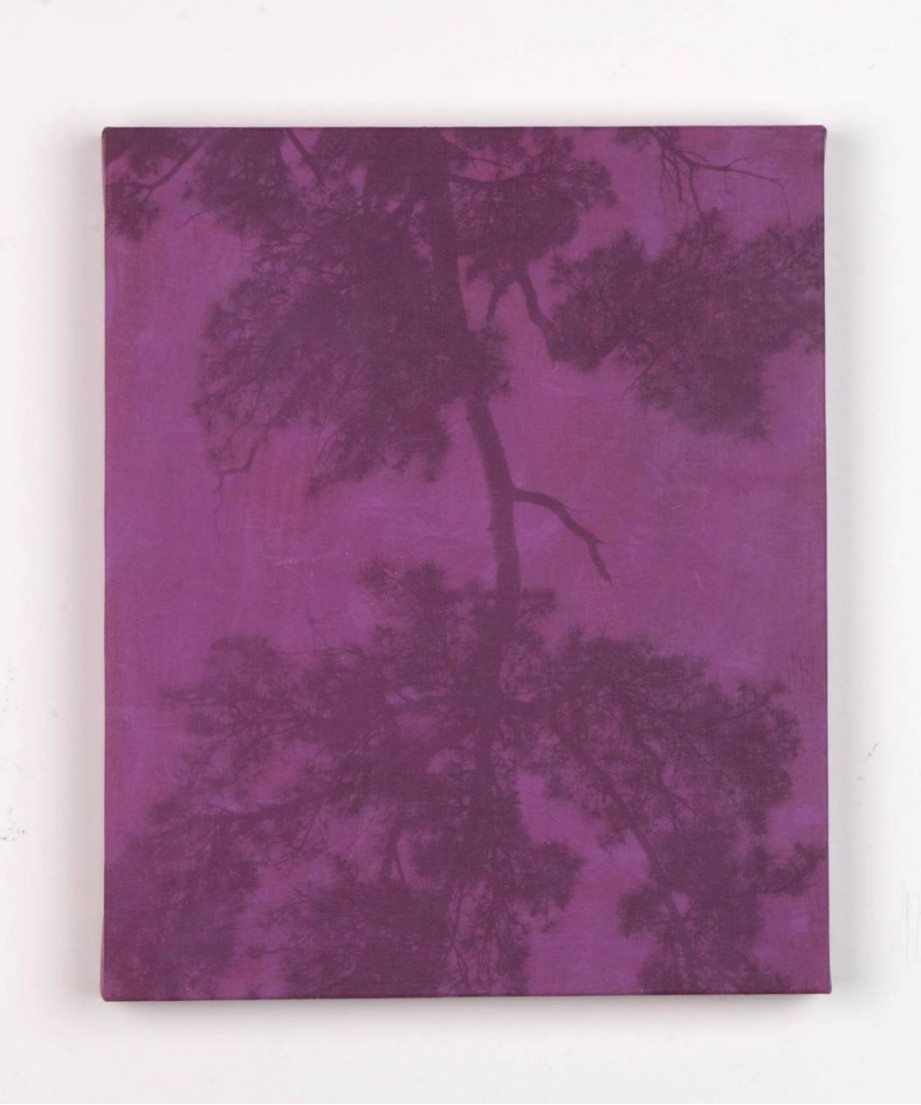

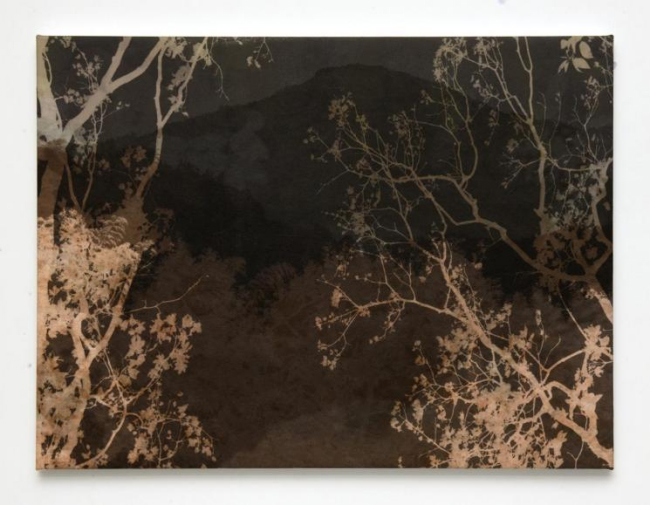

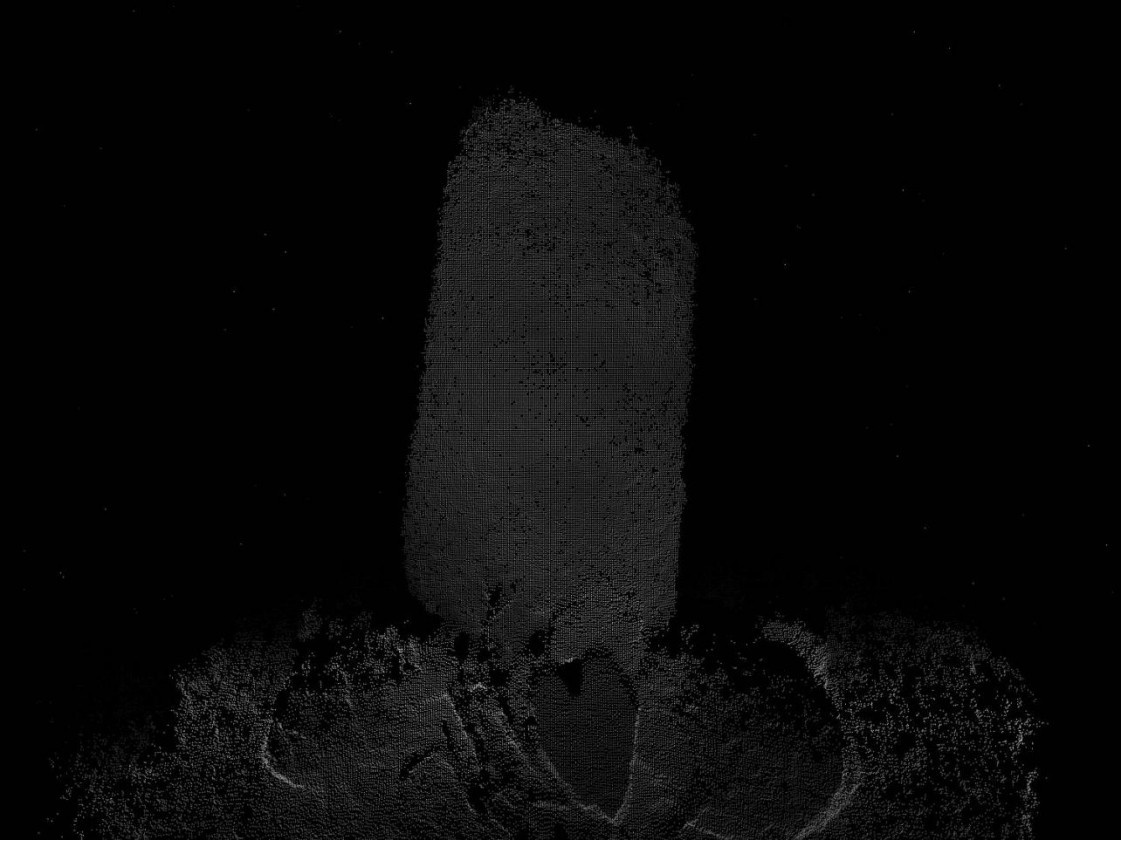

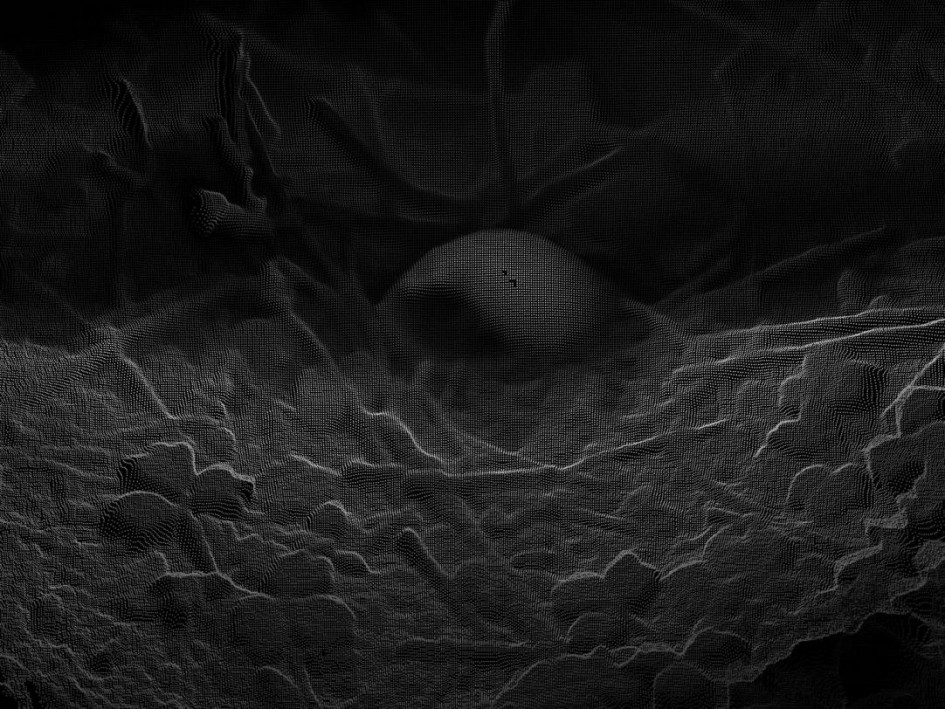

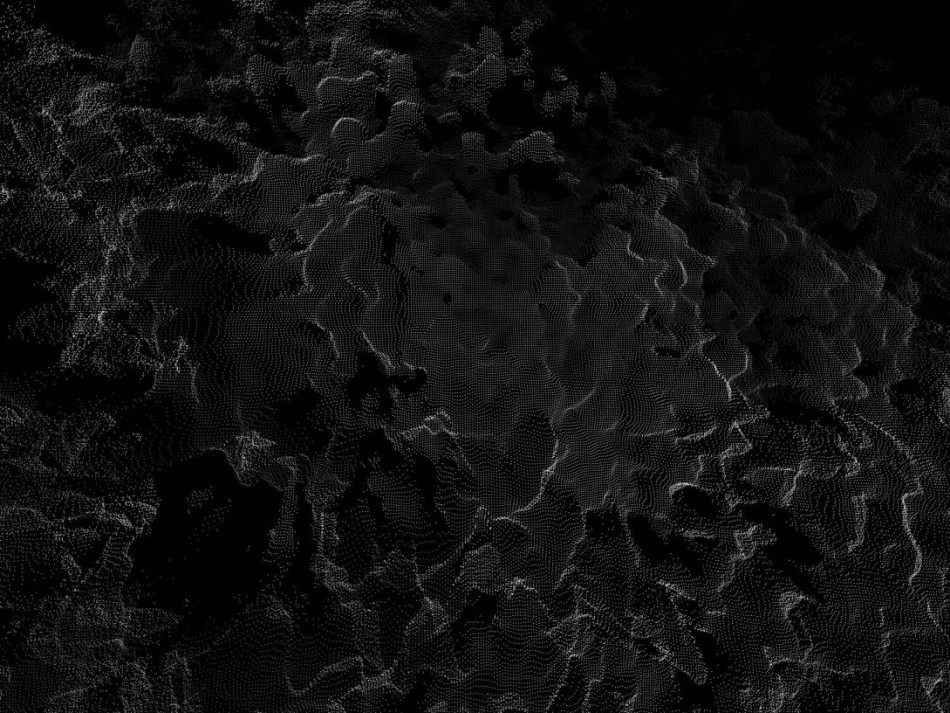

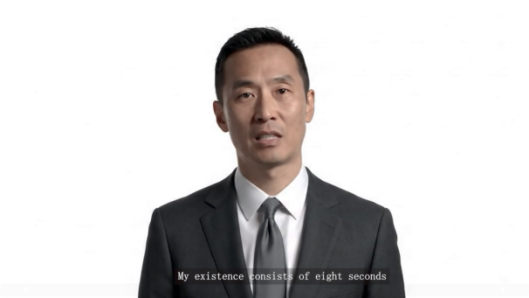

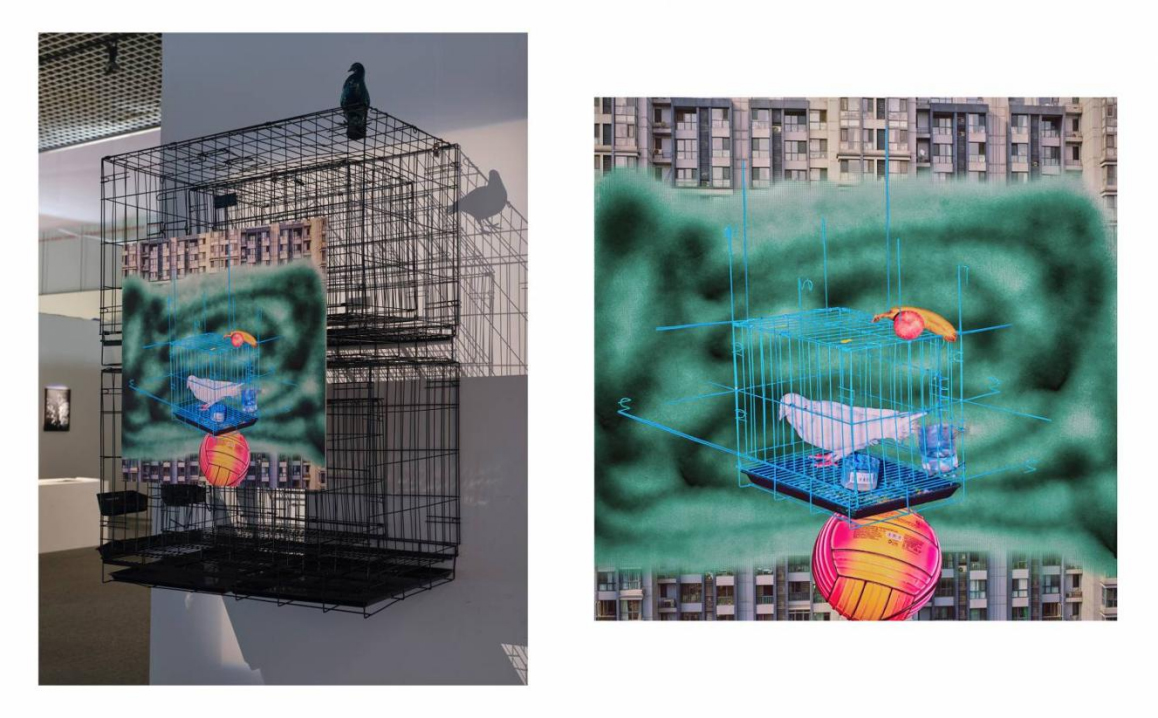

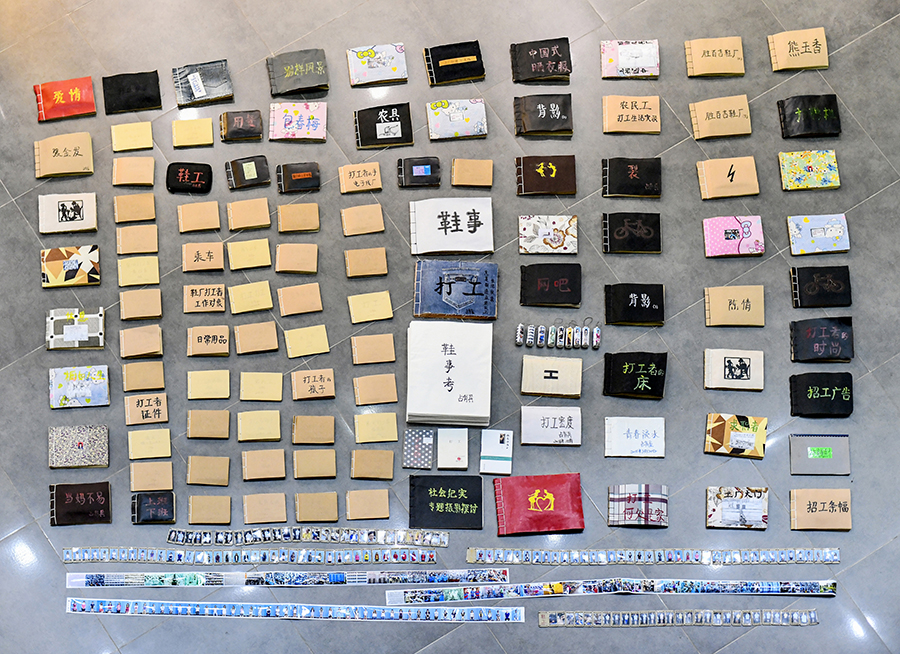

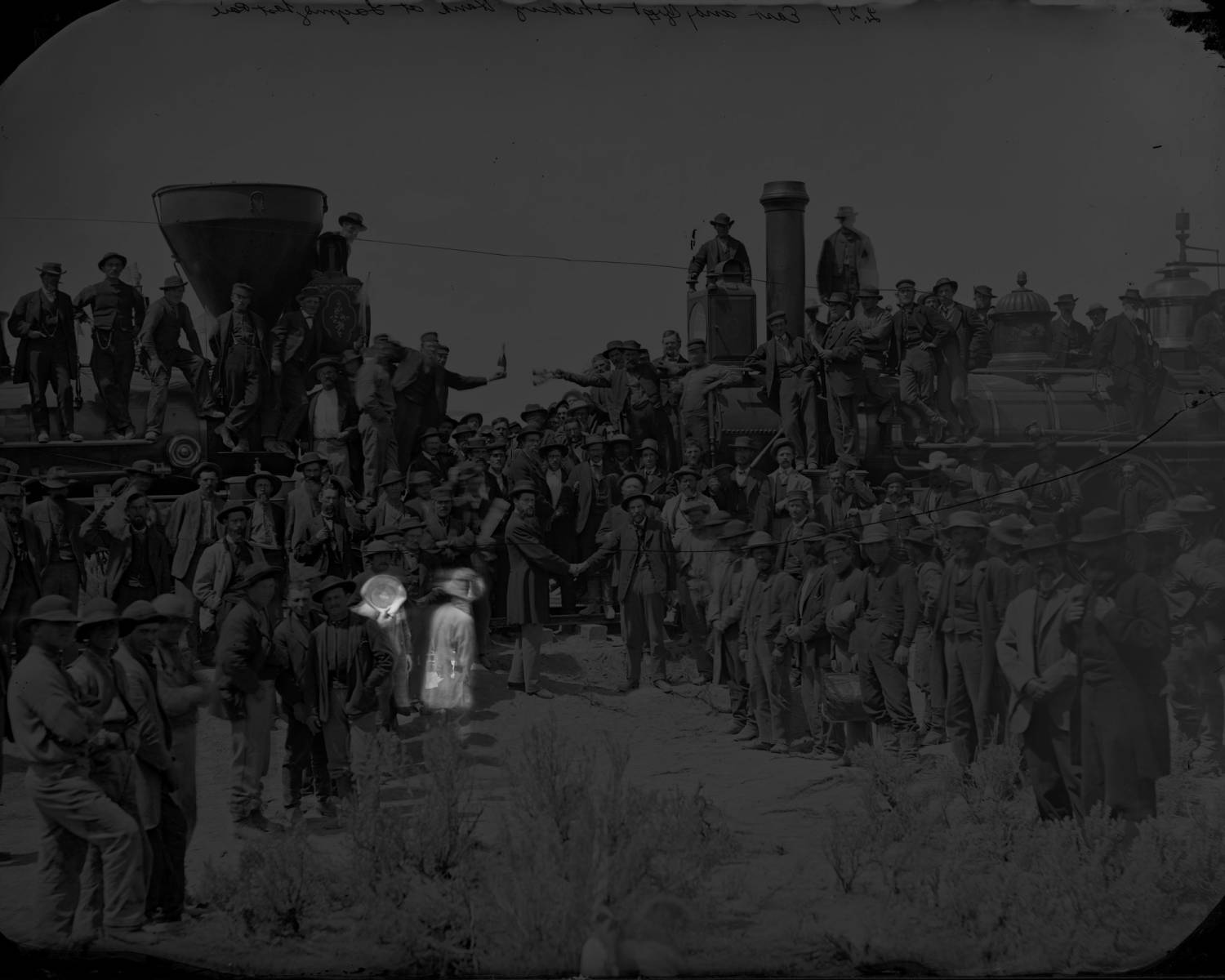

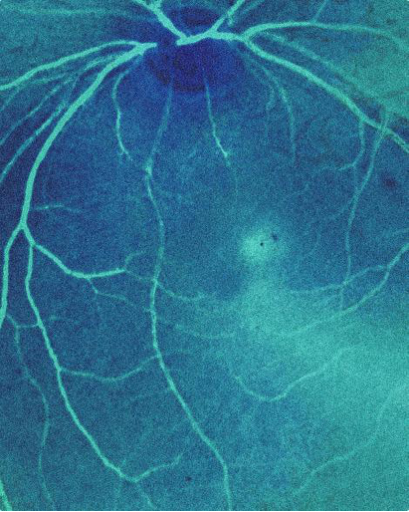

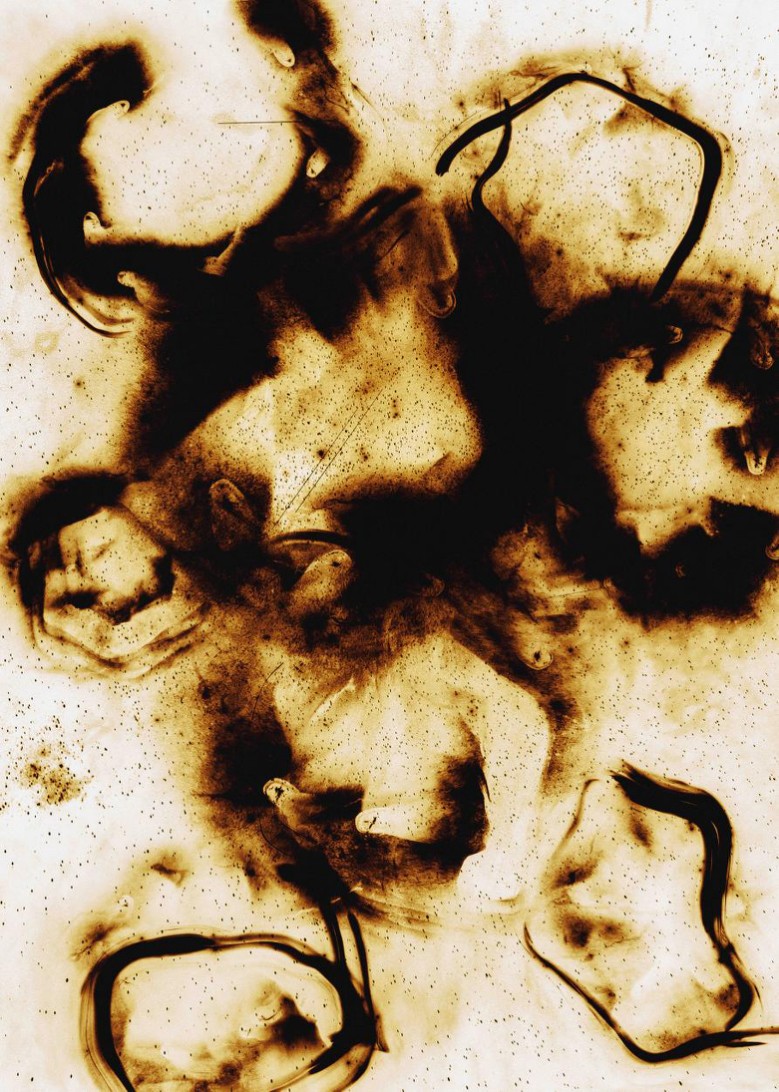

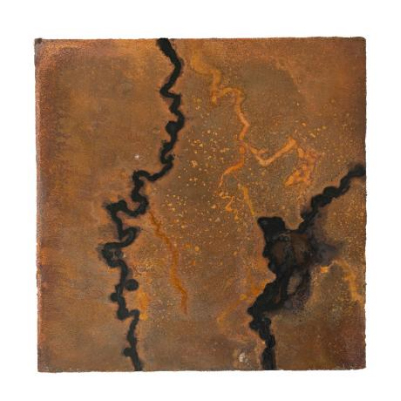

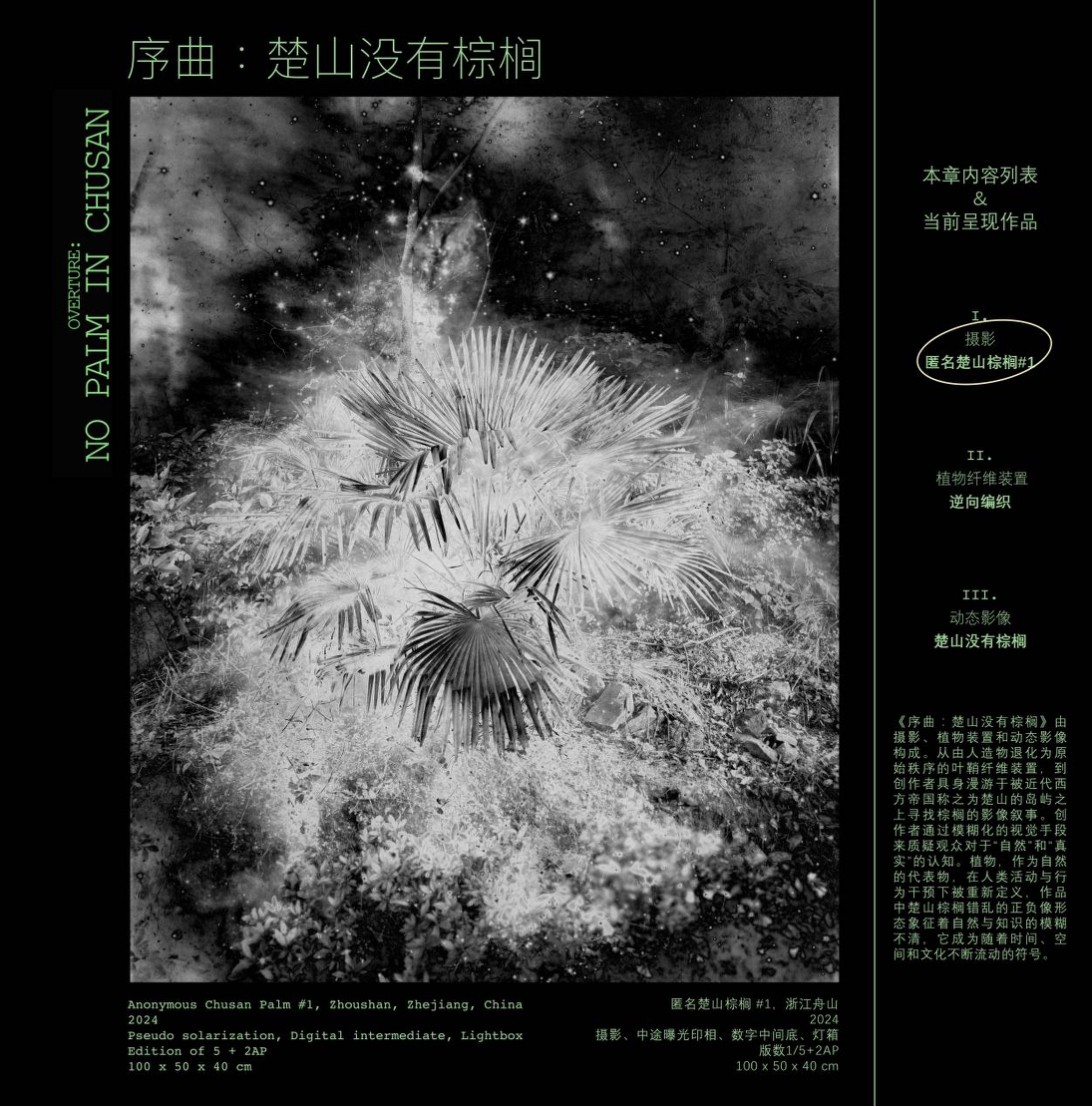

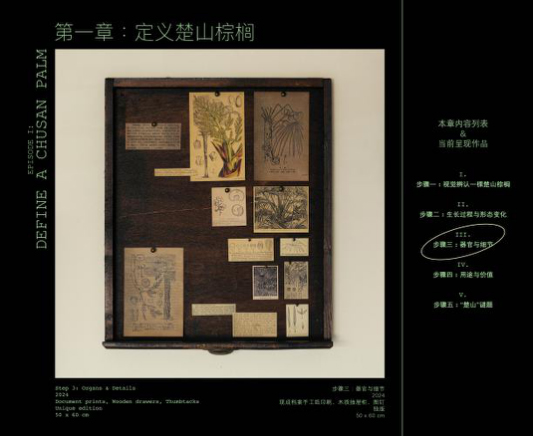

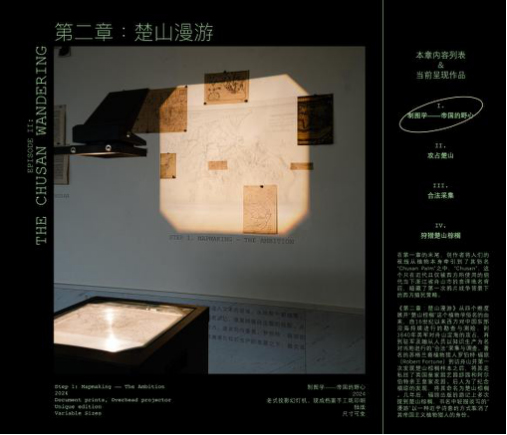

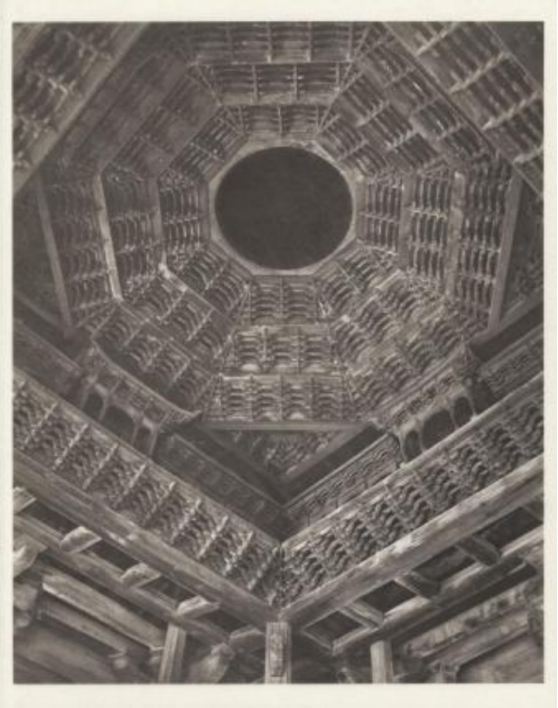

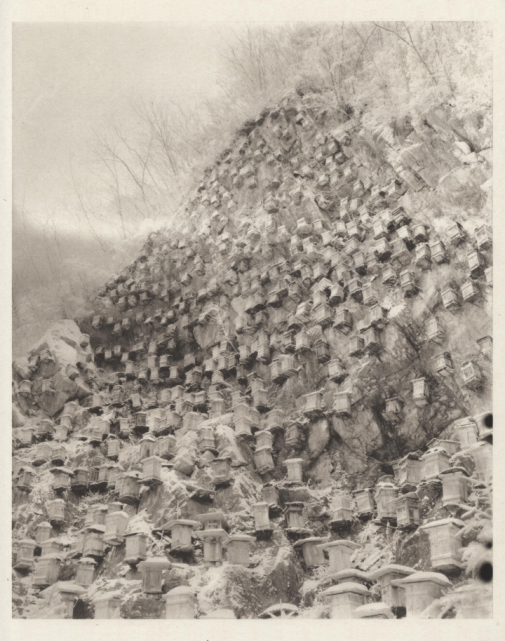

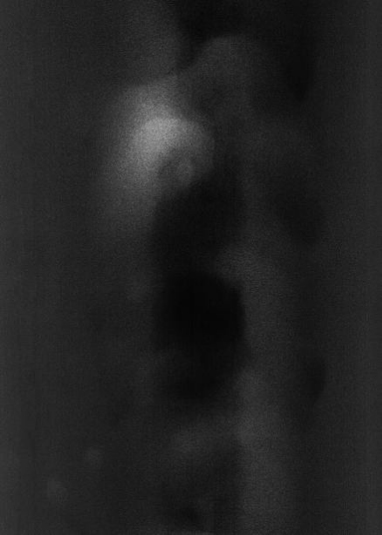

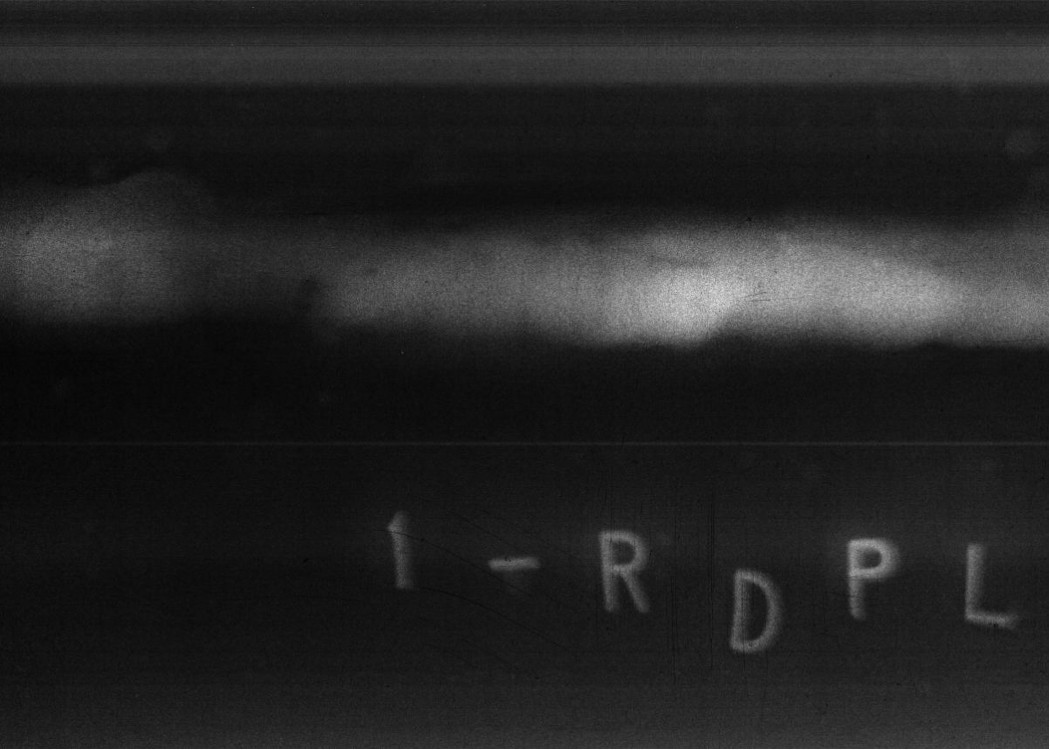

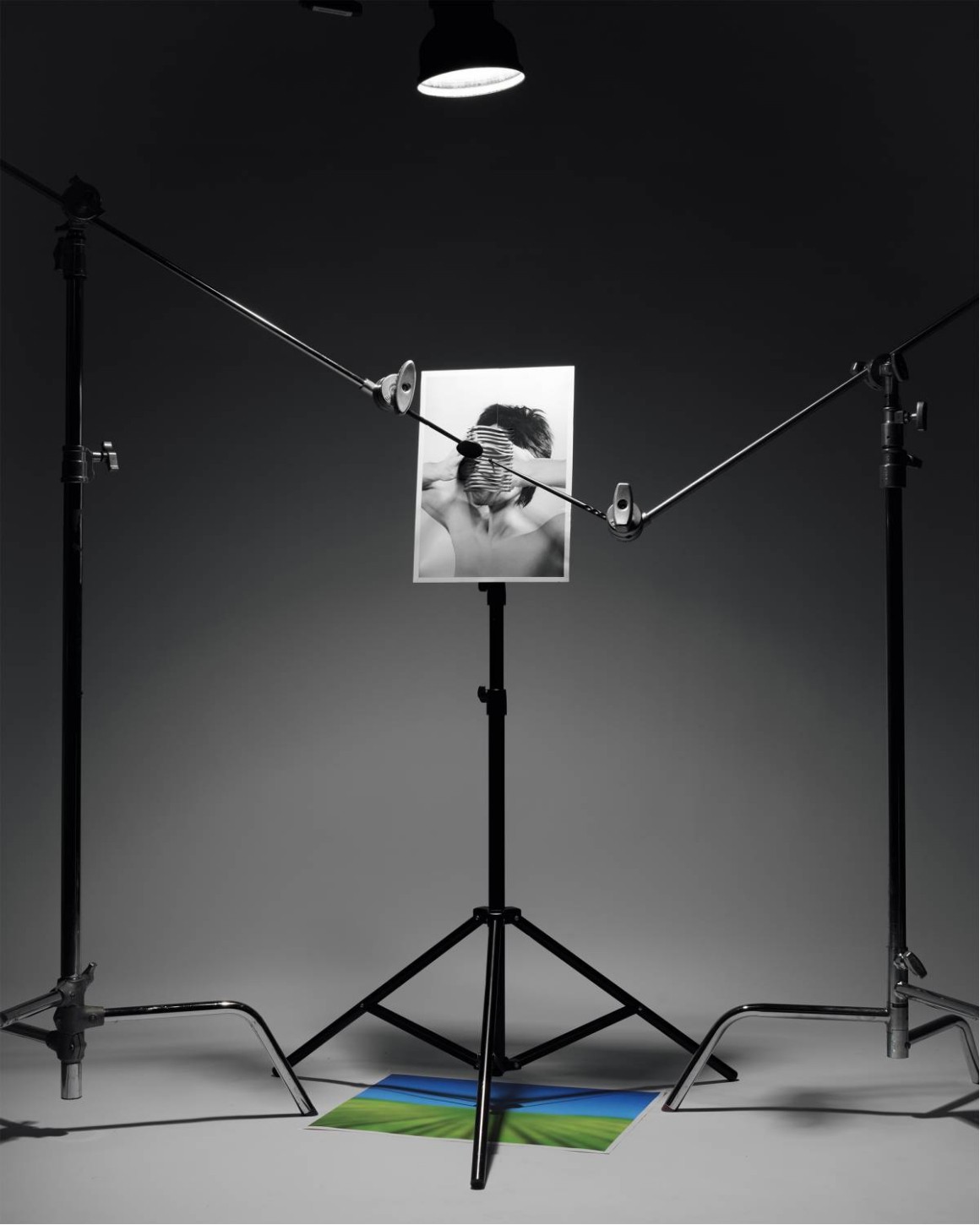

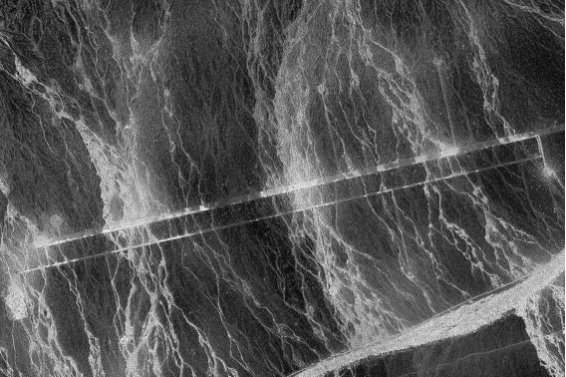

由中国摄影家协会、浙江省文联主办,《中国摄影》杂志社、浙江省摄影家协会、浙江美术馆承办的TOP20·2025中国当代摄影新锐展评选工作已经结束。根据征稿启事相关规定,本着公开、公平、公正的原则,现将评选结果予以公示。欢迎社会各界对评选结果进行监督。如对公示结果有异议,可在公示期内以实名邮件反映。 公示期:2025年7月14日至2025年7月21日 邮箱:chenqiushi@cphoto.com.cn 联系方式:010-65256189、0571-87039017 TOP20·2025中国当代摄影新锐展 拟入选摄影师及作品 黎晨驰 窃贼日记 在这个图像以算法速度流转的世界里,《窃贼日记》提供了一场关于时间、视觉与观看伦理的模拟。对我而言——相机的凝视成为“窃取”现实的切片,由此引发关于图像制作的诘问。照片被转印至丙烯着色的宣纸或画布,与笔触和手工压痕交叠共生。这些混合影像模糊了摄影与绘画的边界,形成对数字的光滑感与批量生产的抵抗。 《窃贼日记》将摄影重构为一种缓慢、诗意且物质化的行动。它邀请观者思考当影像的流速超越感知,真实究竟栖居于所见之物——还是蛰伏在那些裂隙、忽视与未被显影的暗处。 张玉林 昨日梦中的流浪 我小时常常做一个怪梦,荒野里长长的队伍在缓慢移动着,抬头望向夜空,不断变换的几何图形让我眩晕。荒野的尽头是一尊巨大的雕像,人们正在向他跪拜。梦醒,细节也已模糊,但这几个画面常常浮现在我的脑中,这就是我最初对远方的幻想,那些未知的旅途让我迷恋。我使用135黑白胶片,用直接摄影在日常中继续着一场场冒险。 陈浩 宜兰河 我开发了一款名为“点云相机”的自制设备,它采用与智能汽车和机器人相似的工作原理,通过采集现实世界的立体信息来“观看”世界。这些信息被称为“点云(PointCloud)”数据,是机器理解和模拟现实的关键数据形式,广泛应用于AI训练、空间计算和三维重建等领域。 2025年初,我在中国台湾东北部的宜兰发现了一幅画,画记录了有人在宜兰河边做地质测量的场景。这让我想到我自制的相机也是基于测量距离来成像的,于是我决定以这幅画为线索,沿着宜兰河,从源头到入海口进行拍摄,并将作品分为上中下游来展示。这是我第一次来台湾,且因为我的照片是基于测量的结果,这促使我对宜兰河沿岸的每个细节都进行了细致的观察。我用精确测量的数据把我的感受融入作品,来表达这段难以言喻的经历。 点云相机由传感器、开发板和触控屏幕组成,所有结构均由我亲自设计并3D打印。其核心在于传感器,每次可发射并接收多达一百万个激光点。开发板上,本人编写的Python算法会精确计算每个激光点的飞行距离,并在屏幕上以点的形式呈现。因此,照片中每个点的黑白灰程度,直接反映了被激光照射物体到相机的距离。 我通过触控屏幕实时预览成像效果。按下快门后,相机将保存包含原始距离信息的源文件,同时生成一张用于预览的小尺寸照片。源文件可通过我编写的Python程序,进一步处理为大尺寸照片。 杨文彬 不存在的肖像 在《不存在的肖像》这组作品中,我使用AI视频生成工具构建出15位不同“人物”的八秒短片。在一个白色背景中,这些虚拟的人物直视镜头,用一种平静的、几乎无表情的语气说出“请记住我,我只有八秒的生命”类似的台词。他们跨越年龄、性别、种族与文化,统一出现在标准化白色背景里,随后视频静帧被提取并高分辨率重建,成为一张仿佛可供辨识的“肖像”。 这些肖像没有拍摄现场,没有真实被摄者,也不存在摄影者的“目光”。它们绕开了传统影像的时空发生条件,却重现了摄影所建立的语法分类、归档。它们像是生物识别系统的样本,像是身份数据库里的脸,像是博物馆档案里的匿名者。只是这一切都未曾真实发生。 我们会相信这些面孔吗我们愿意花费注意力去“记住”某一个不存在的人吗?当一个图像向你发出“存在请求”时,我们接受的,究竟是情感,还是习性?展览形式包括两部分其一为循环播放的视频影像,呈现所有AI人物在八秒内的短暂“自我声明”;其二为静态图像输出,采用统一格式与构图,在展墙上如同档案馆陈列,辅以编号。观者可以自由在“时间”与“静止”之间穿行,在“真实”与“生成”的缝隙中反复凝视。 施金宇 黑色的河流 横亘在横断山脉脊骨之上的大凉山,以其巍峨险峻、层峦叠嶂的地理奇观,宛如苍茫大地上刻下的一卷巨型折痕。亿万年间,这片土地经历了地壳的剧烈抬升,塑造出高山深谷、南北相连的独特褶皱山系。在这天地交汇的壮丽背景下,彝族先民顺应自然的节奏,从昭通出发,跨越金沙江的激流,北迁至这片神秘而古老的山地。在那漫长而艰辛的旅途中,先民们以口耳相传的方式,吟唱着《勒俄特依》——这部在群山低吟中久久回荡的创世神话史诗。它承载着彝族的天地观、祖先的传奇,并且成为滋养凉山民族精神的源泉,塑造了人们对勇气、坚韧与生命的深刻信念。 黑色,作为彝族神话史诗的重要底色,不仅赋予了这个民族其名称——诺苏(彝语,意为“黑色的民族”),也在漫长的历史进程中化作群山之间起伏的山褶,静静记录着凉山诺苏人在历史浪潮中的青春探险。 在《黑色的河流》中,我重现了祖先北迁的伟大旅程,通过身体与精神的双重行走,在大凉山的广袤大地上,探索历史与当代的交汇。我将邀请沿途的路人,化身为《勒俄特依》中的神话英雄,在现实的场景中重新演绎那些古老的传奇。这场表演,游走于真实与虚构之间,以现代的视觉语言,模糊了物理与想象的界限,构建出一个跨越时空的神话叙事。以电影式摄影(cinematographic)的形式勾勒出当代凉山社会的现实图景,在虚实相间的叙事中编织出一部充满寓言的“民族影像志”。 孙彦 源自阴影的静物 《源自阴影的静物》是一系列超现实主义风格的图像。图像中的静物看似逼真,但全由人工智能技术(AIGC)生成,其造型则源自真实照片。 早在现代主义时期,以曼·雷(ManRay)和莫霍利·纳吉(Laszlo Moholy-Nagy)为代表的艺术家们在暗房中尝试着一种无相机摄影(物影摄影)。他们把真实物体直接放在相纸上曝光,导致最终的照片只呈现出物体的光影。我延续了无相机摄影的传统,利用早期物影摄影中的阴影形态,将照片中的阴影再次转化为物体。也就是说,这些虚拟之物从阴影的世界中走出,它们试图还原影子最初指涉的物体,虽看似真实,但又似是而非。 在《论摄影》的第一页中,苏珊·桑塔格引用柏拉图的洞穴预言来说明摄影与现实的关系。如果说摄影本身已经是影子的狂欢,那么AI图像便像是影子的影子。这些AI图像基于“影子”的大数据,等待被“影子”数据的塑造,最后又伪装成“影子”的模样,期望成为某个物体,或被赋予新的生命。 尽管AI技术发展迅速,并且AI是否属于摄影的范畴并无定论,但可以肯定的是,AI与摄影的关系仍处在过渡状态。真实与伪造、存在与虚无、诱惑与陷阱,不只是《源自阴影的静物》的内涵,也是历史悠久的静物绘画的永恒主题。 唐立波 被复制的统一表情 我的作品关注商业化浪潮中普通人的生活处境。通过拍摄丢弃、摆放在楼道中的陈旧生活物品,得以窥见商业化进程中大城市普通人的物质生活样貌。 这些从一个个家庭的私密空间溢出到公共过道的杂物,就像这个时代快速膨胀的消费欲望,大潮褪去后,搁浅在欲望沙滩上的“鱼干儿”。这些欲望的遗物,短暂的被充盈、撑满、狂欢之后,是常态的持续饥渴。 由于对胶片拍摄后的照片效果并不满意,故经过创作者的放纵想象和视觉解构、失真的拼贴,给陈旧的日常物品增添了陌生感、刺激性。令平凡物品新鲜起来,消解了司空见惯导致的枯燥,总体呈现亦真亦假之间的关系,反讽于我们习以为常的现实存在。 从图像中可以看到各种堆叠的快递盒子,我认为这是中国当代都市生活的标志性物品之一。所以我将完成的图像与装置相结合——采用不锈钢、木板、亚克力等材质制作的拆开盒子装置。经过如此不断的转换、结合后,原初的图像几经被褪变,成为了摄影装置艺术作品。 占有兵 中国制造背后的打工人 “中国制造”闪亮世界。在其背后,是什么人,在什么情境下制造出这些畅销全球的产品呢?1995年,我从武警部队退伍来到广东,成为一名工人。先后在酒店、玩具厂、印刷厂、五金厂、电镀厂、电子厂打工。2000年,我应聘到东莞市长安镇一家大型港资电子厂,成为一名保安主管。从帮工厂拍活动、拍客人来访开始,爱上摄影,后开始拍工友们的日常生活。作为打工人,我熟悉工业区,熟悉工友,又自学了摄影,于是每天骑着自行车,脖子上挂着相机,持续拍摄工友们在工业区的常态生活,20多年的时间就这样过去了。 我以图片、实物、视频、文字、手工书等记录着工友们的生活常态,记录着工业区的变化。20多年拍下160万张照片,收集了6吨左右的实物,10T以上的视频,制作了130多本手工书。 打工人用青春和汗水托起了“中国制造”的辉煌,他们也在时代的浪潮中被不断重塑。这些照片让我们可以从内部窥见打工人的生活,理解打工人,感受打工人的坚韧与希望。 冷文 球体1号 长期以来,我专注于对摄影媒介根本属性的探索,将现实作为永恒的灵感来源,通过摄影图像来触碰隐匿在现实中的不可见。在捕捉日常表象的同时,以细微的影像控制来应对视觉经验的固有惯性,进而探索摄影媒介的更多可能。古希腊数学家毕达哥拉斯(Pythagoras)认为,球体是最完美的几何形态。从140万年前的乌贝迪亚球到20世纪90年代的“阿伏伽德罗计划” ,人类对获取不同意义上完美球体的追求从未停歇。如何获得一个完美的球体,本作品将这一问题融入创作的思考。 《球体1号》采用实景拍摄与数字后期绘制结合的方式,通过对影像超视觉的精微控制来回应日常视觉经验中的固有惯性,探索摄影语言中兼具现实性与超现实性的混合状态。球体呈现出珍珠般的淡紫色光晕,是可见光谱的边际色相,暗示着球体处于存在与消逝的临界点,也隐喻着理性思维的测量边界。此影像在对现实物极端具象化呈现的同时,也实现了抽象化的表达。“球体”的概念似乎超越被摄物本体,进入开放与多义的阐释空间。 《球体1号》于2018开始拍摄,通过软件Adobe Photoshop堆栈、绘制等工序制作,其间经历了漫长的方法尝试,包括数字合成、人工智能等技术的尝试,最终还是保持了以摄影为基础的创作方法。 郭备华 −··−−−−·· “−··−−−−··”意思为已完工,是1869年美国第一条横贯大陆铁路正式竣工时发出的电报。安德鲁·J·拉塞尔(AndrewJ.Russell)拍摄的《在铺设最后铁轨处东西方握手》长期以来被视为这一历史时刻的标志性摄影作品。然而,尽管在穿越内华达山脉的铁路建设中,华工人数最多,占比高达90%,他们却在这张官方合影中几乎完全缺席。斯坦福大学的最新研究指出,画面中确有两位华工一位背朝镜头,身影模糊;另一位则被前景中一位高举帽子的男子所遮挡。 由此出发,在这一摄影项目中,我在美国第一与第二条横贯大陆铁路、废弃的中国城遗址、国境线以及与移民相关的地点进行了拍摄,影像中也留下模糊的自己。希望这些影像既是对被遗忘者的代言,也是对历史抹除的反抗。 赵梦佳 往复皆星辰 我的皮肤由于疤痕体质,每当被划伤与碰撞时,淤青与疤痕久久不退,所患有的神经性皮炎则进一步体现了“身心一元论”,但凡焦虑、思绪过多就会成为疹子反映于皮肤。当我观察这些肌肤表层的细微痕迹时,仿佛看见了宇宙的缩影与映射。人体微妙的细节——肌肤的纹理、伤疤的印记、器官的异化——都可以化为璀璨的星图。它们是时间的刻印,也是在肉身上不断弥漫着的个人史,承载着个体的记忆与经验。 早在公元前一百多年,西汉思想家董仲舒就提出“人副天数”的学说,即人的形体、身躯、脏腑都是仿效天的产物。每一次眨眼都是对宇宙昼夜更替的微观演绎,我们的呼吸吐纳则与宇宙的脉动共振。我们不是孤立于宇宙之外的存在,而是宇宙意识的载体,是浩瀚星河中的一部分。 我试图用基于摄影来获取图像的多种方法,借肉身创造出宏观的天体与宇宙中的星图。微观的肉体与宇宙的演化遥相呼应,生命在这一刻成为了“自我创造的宇宙”。 解睿 荒原 《荒原》这一总体项目分为三个部分展开,分别是摄影系列《你知道哪还有骡子吗?》、录像装置《世界的诞生》、以及现成品装置《羔羊》。这些作品的取材大部分来自于我的家乡宁夏与陕北高原,少部分来自翻过贺兰山,与宁夏接壤的内蒙阿拉善地区。于是,我将这些作品视为在西北地区长期驻地的结果。 这些作品的问题意识来源于两个方面,一是由于成长在西北地区,孩童时代留下的对自然的经验与记忆一直持续到今天。这些令我惊奇的感受正好合乎当下诸多思想家,如唐娜·哈拉维、布鲁诺· 拉图尔、蒂姆·莫顿等主张人们需要重新认识生态与环境问题的复杂性,并提出“后人类”“人类世”等相关的概念。 二是从摄影与影像创作的媒介角度出发,我意在讨论的是,当代摄影实践如何更为有效地向广义上的自然与“非人”敞开。不同于摄影史上重要的摄影范式——新地形摄影,“向非人敞开的摄影”并不致力于揭示自然的被破坏等状态,而是尝试在图像构成、观看伦理、时间结构上让位于非人存在。它不是观看自然的摄影,而是一种让图像成为非人潜在语言的实践。不再是“我观看自然/动物”,而是“影像如何成为我们共处的一种方式”。 朱露晗 过去与未来之间 作品创作于浙江制造摄影大展——浙江制造主题摄影工作坊期间,共分为三部分叙事。分别为“过去是轮回的起始”“我们正在发生的事情”“来自现实世界的神秘信使” ,以实验短片,自制古典工艺,装置,影像,书籍来逐一展示关于时间与社会的思考。试图展示当下正在发⽣的事情,或许是过去与未来循环往复的呈现。⽽先进的科技⽂明和⼯业的飞速进步,则或许是现实世界与未来沟通的“信使”。 沃若甲 楚山没有棕榈 1849年,苏格兰裔植物猎人罗伯特·福琼(Robert Fortune, 1812-1880)正漫游于远东的海岸线。在一座与不列颠群岛具有相似气候特质的中国岛屿(舟山群岛)上,他发现了一种在欧洲极为罕见的棕榈,意识到这种异域风情的植物具备引种到英国的可能性之后,他将六棵幼苗走私到了英国皇家植物园——邱园。此后的半个世纪,西方对这一物种开展了大量的植物学研究。同时,为了纪念福琼在那座中国岛屿的发现,他们将这种植物俗称为“楚山棕榈(Chusan Palm)”。楚山棕榈的引种大获成功,时至今日,它仍然是欧美地区最为流行的棕榈科植物之一;然而在中国,或是各类中文植物学档案中,却几乎找不到关于楚山棕榈这一俗名的任何记载。 作品以对楚山棕榈真实性的质疑作为出发点,围绕着19-20世纪大量关于楚山棕榈的西方植物学档案展开,对楚山当地长期的野外调查、走访与影像记录,创作者将尘封的档案与当下的实践相结合,试图再现这种被西方熟知却在本土失语的原生植物。当一种植物被他者命名、迁徙并被记忆时,它原本的地方性、文化语境与自然身份是否也一并被剥离? 俞诵陶 升天图集 先民生时,不断探寻神灵居住的仙山,希求进入这隐秘之地继而长生不老。先民死时,则将自己的墓穴幻化成宇宙,在龙凤的引导下引魂升天。 高飞兮安翔,乘清气兮御阴阳。不管是身体的旅行、心灵的修炼还是灵魂的飞升,都是希望能借此超越死亡,抵达彼岸,也由此绵延出《升天图集》的拍摄动机:只有远游拍摄与肉身到场,才能在不经意间召唤出自身的灵魂出窍,短暂脱离尘世之苦。 升天图集暗含三个部分的拍摄,也代表了“升天”的三个面向:分别是神游古楚、寻访祖陵与求仙海外。一是与屈原去共同神游,在古楚地去存想《楚辞》中的神话山川与幻想中的登天之地—昆仑。二是到访三皇五帝的帝陵,传说先王死后灵魂上升天庭宾于天帝左右,所以升天也即是回归祖灵。三是跟随庄子笔下的远游者—邈姑射之山的神人去了蓬莱海外的古姑射列岛。此神人亦是天道的化身。 诗歌与神话中的仙山神树异于常物,我通过长曝光,像摄影源头的塔尔博特发明光绘画一般,将镜头交给大自然,让可见与不可见的光与气去自己生成未知的图像。又类似于楚文化中人、动物、植物之间的变形转化:雨可能变成雪,雪可能变成云,云可能变成山,山可能变成火焰,瀑布可能变成光,一阵风吹过树叶也会变成云海,我借由自然元素的转换取得一种轻盈的效果,仿佛可以升入天空。 先秦与汉墓中楚地的丝绸织品精微广大,散发着幽金之光。受其感召,我在历时七年拍摄的100多件作品的印制中使用了古宣纸上的铂钯印相。轻薄的宣纸有飘逸之感,当人眼贴近观看在其上泛着微光的铂钯图像,便能畅游其中了。 餐六气而含朝霞兮,掩浮云而上征。叛陆离其上下兮,游惊雾之流波。在忽明忽暗,恍兮惚兮之中,我仿佛遥见无数的神灵在太空中任意往来…… 冯铉淇 ἄτομος 不可分割 ἄτομος 是英文中“原子”的希腊词源,原义为“不可分割的”。从物理的微观视角而言,在电场的作用下,原子在电的作用下形成稳定的排列结构,甚至在某些材料中,在电场的影响下原子可以排列为稳定的晶体结构。而似乎同样,电对于当下人类社会也起到着同样的影响。 本创作分为三个部分,第一部分:无尽花火。作者以利用电视转播车上拆除下来的CRT监视器为呈现媒介的多屏影像进行表达,视频将关注点指向了电力工业和电力运输、分配、控制及其下宛若原子般社群关系。 第二部分:要有光。作品以图像装置的形式微距摄影拍摄的单向二极管照片构成以一种近乎透明的形式被呈现于空间之中,图像处于一种悬置的状态。这些二级管的照片均是在电力设施的机房中拍摄的。在电力工业中,电路的控制设施借助大量的单项二级管的闪烁来表现各个系统间的关系,而在日常生活中,从每家每户都有的电表、网络机柜到为人们日常网络生活和人工智能提供算力的服务器柜机中,每一个设施上都能找到这些绿色单项二级管的身影,它的闪烁是二进制中的零和一,更是数字时代生命状态的写照。 第三部分:裂隙与链接。作品将电力工业生产过程中的工业探伤底片进行了重新整理和数字处理并将其数字微喷于金属面硫化钡相纸之上,通过对于与电力生产设施中微妙的裂隙与链接的诗意呈现。探伤底片本是检测电力设施内部裂纹的工具,其黑白影像本应服务于系统的维护,但在作品叙事中却成为了揭示内部能量与秩序的形象。 严翔 压缩都市 在《压缩都市》中,“摄影”已不再是传统意义上的光学记录,而成为一场数字时代的虚拟行为艺术。我通过3D建模重构著名摄影师迈克尔·沃夫(Michael Wolf)在作品《东京压缩》中拍摄的地铁中乘客扭曲的肢体与帕维尔·加斯扎克(Pawel Jaszcuk)镜头下东京醉酒者的姿态。再在计算机虚拟影棚中以摄影布光,“拍摄”这些不存在的人物。这既是对纪实摄影的戏仿,亦是对光学摄影的解构。当这些数字躯壳被UV打印于不锈钢镜面,影像的“真实性”被双重消解,它们既是计算机生成的幻象,又因镜面反射而不断被现实空间侵入。 作品中的形象选用克莱因蓝(IKB),再添加进一些紫色,在镜面材料反光的作用下可以看到蓝色到紫色的变化。这种由克莱因宣称能“超越物质”的色彩,在此处成为数字躯壳的“皮肤”,它既剥离了人体的肉欲感,又将身体抽象为一种标准化数据模块。镜面不锈钢的冷光与克莱因蓝加紫的饱和度,形成了一种视觉的强制性,而使用橙色棘齿轮捆扎带产生的的工业束缚感,则指向都市人的生存状态。 刘轶恒 仑语-器墟志 在宁波北仑海岸展开的影像实验中,我试图用镜头记录不同时代的文明印记。当考古工作者在沙溪遗址划分地层时,可能不会想到,今天的摄影师正通过相机取景框观察着另一种文化层。从新石器时代陶片的微观世界到现代港口的金属丛林,这些影像构成了一部跨越时空的物件档案。60组陶片的正反对比呈现出时空的交错;8米长的黑白拼接影像《界》结合X光技术,展现不同时代的海堤构造;20个同步视频装置《潮汐方程式》记录海岸的动态;由货轮与200个集装箱构成的《钢铁森林》,用拼贴手法呈现现代贸易图景。 从陶片纹路到集装箱锈迹,这些影像试图搭建连接古今的视觉桥梁。当显微摄影遇见航拍视角,镜头不仅记录现实,更成为思考文明演变的媒介。在工业时代的岸边,明代海塘的X光片与巨轮阴影重叠——我们既是历史的解读者,也将成为未来考古的对象。 李盛华(笔名:陈一丁) 凿壁偷光 在中国,眼保健操沿袭传统中医按摩手法,这一方式既承袭了中医理论的整体观与气血调和思想,而标准化的可操作性,又隐藏着工业时代“效率至上”的现代逻辑。在西方,近视防控依赖于技术手段,如角膜塑形镜和视觉训练。这些方法强调程序规范,将医疗化的“自我关怀”转化为一种看似隐形的行为规则。其是一种科技进步和自由选择的体现,实则也内嵌着微妙的社会控制逻辑。 尽管文化路径迥异,中西两种系统都通过标准化行为,使原本中性的健康实践转化为外在或内化的行为指引。通过将这两种模式并置,我试图通过图像的拼贴、重组与立体化呈现,揭示“传统”与“科学”如何在医学治理中达成一致,重新审视这些预防性实践,潜移默化地介入个体身体与自我认知的建构过程。并将图片制作为立体切割的雕塑,尝试打破“摄影”的二维空间,重现近视的视觉体验,重塑视力保护的自我训练方法。 李森 “卫星影像”系列 2022年至今,本人将光学遥感卫星对地观测所拍摄的卫星影像作为艺术创作的基础材料,经计算、重组、构图、着色等处理之后,制作为具有新表意结构的影像作品。我的关注主要聚焦于传统摄影者无法到达的无人区,大型基建、矿坑等。这些影像反映了全球不同文明的交汇,以及不同权力版图的扩张。我希望通过对图像从“功能”到“感知”的扭转操作,来探索卫星影像中潜在的审美形式和情感能量。