2025年度全国高校摄影优秀毕业作品评审结果公示

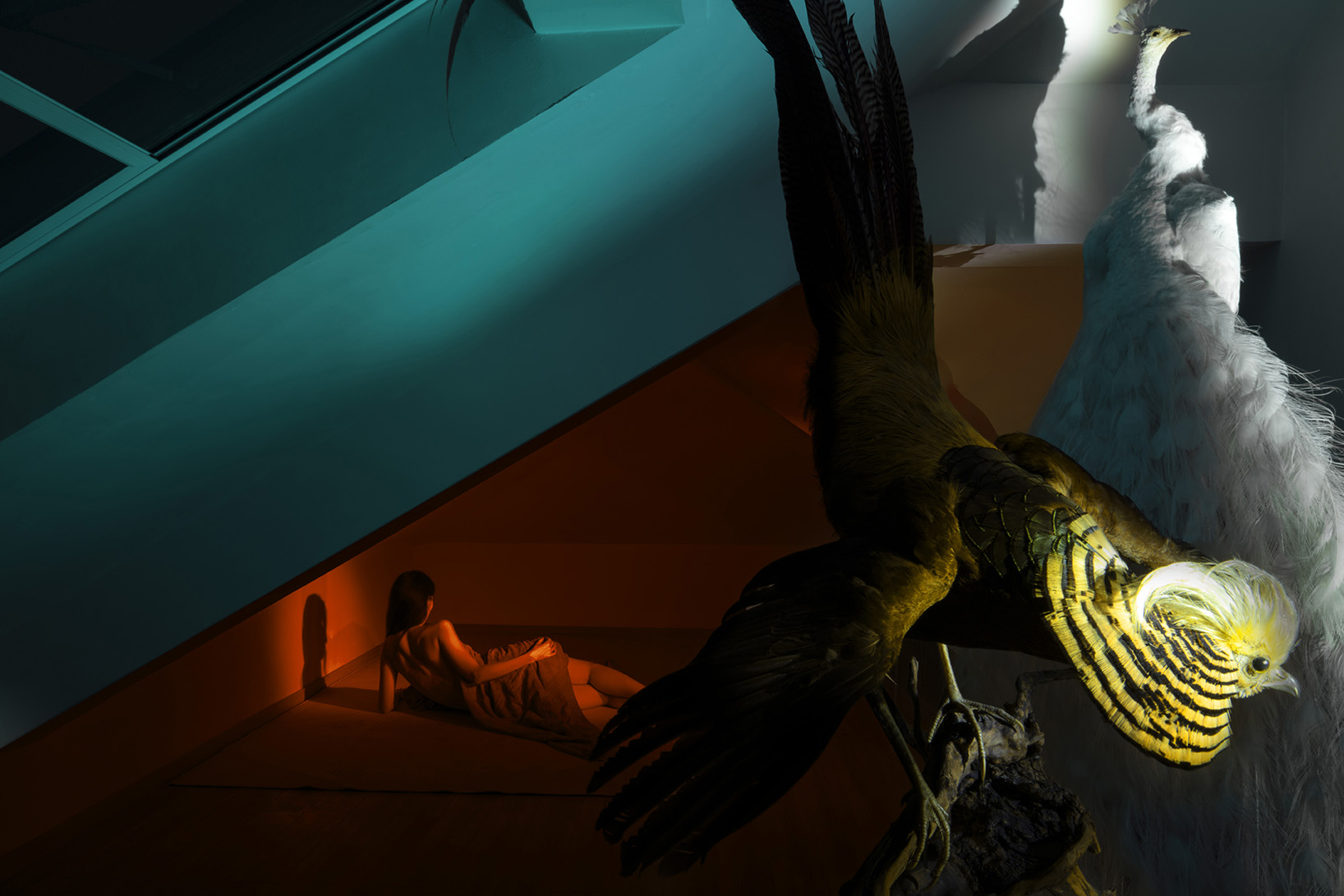

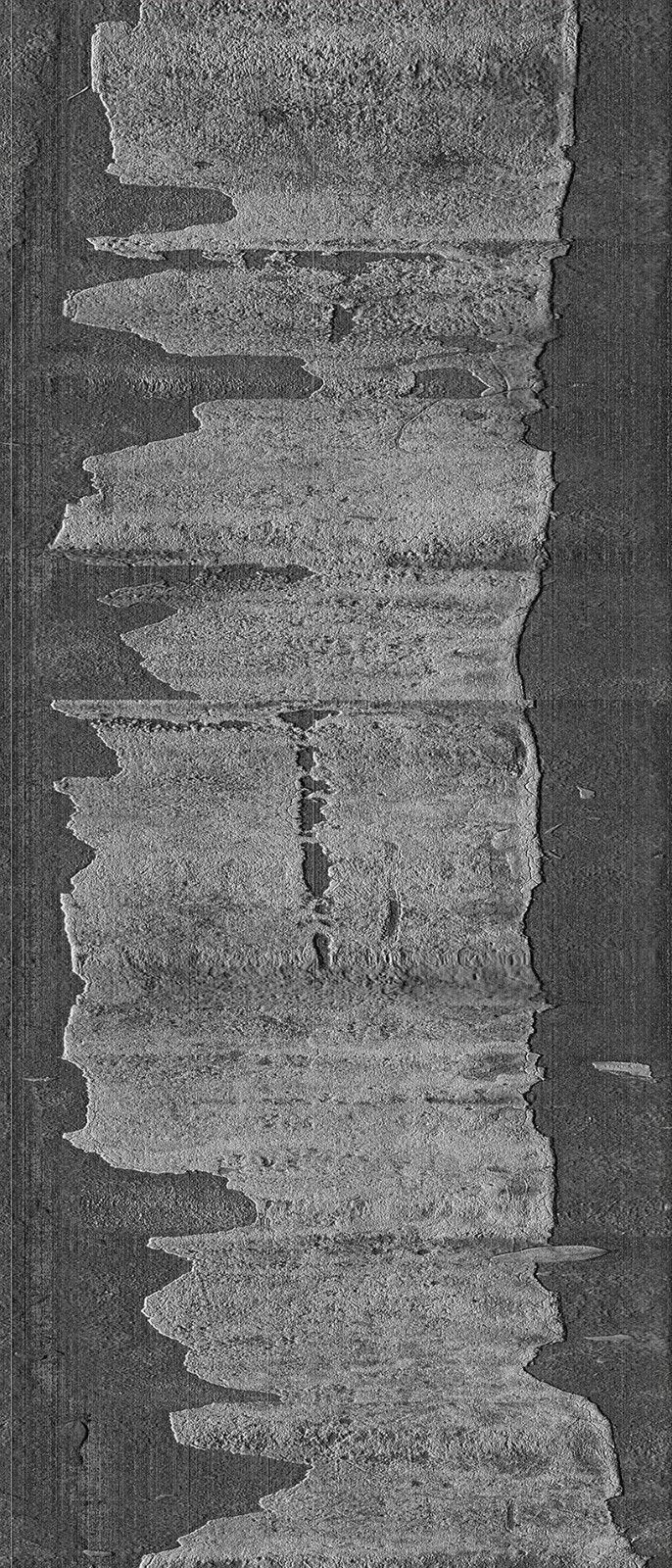

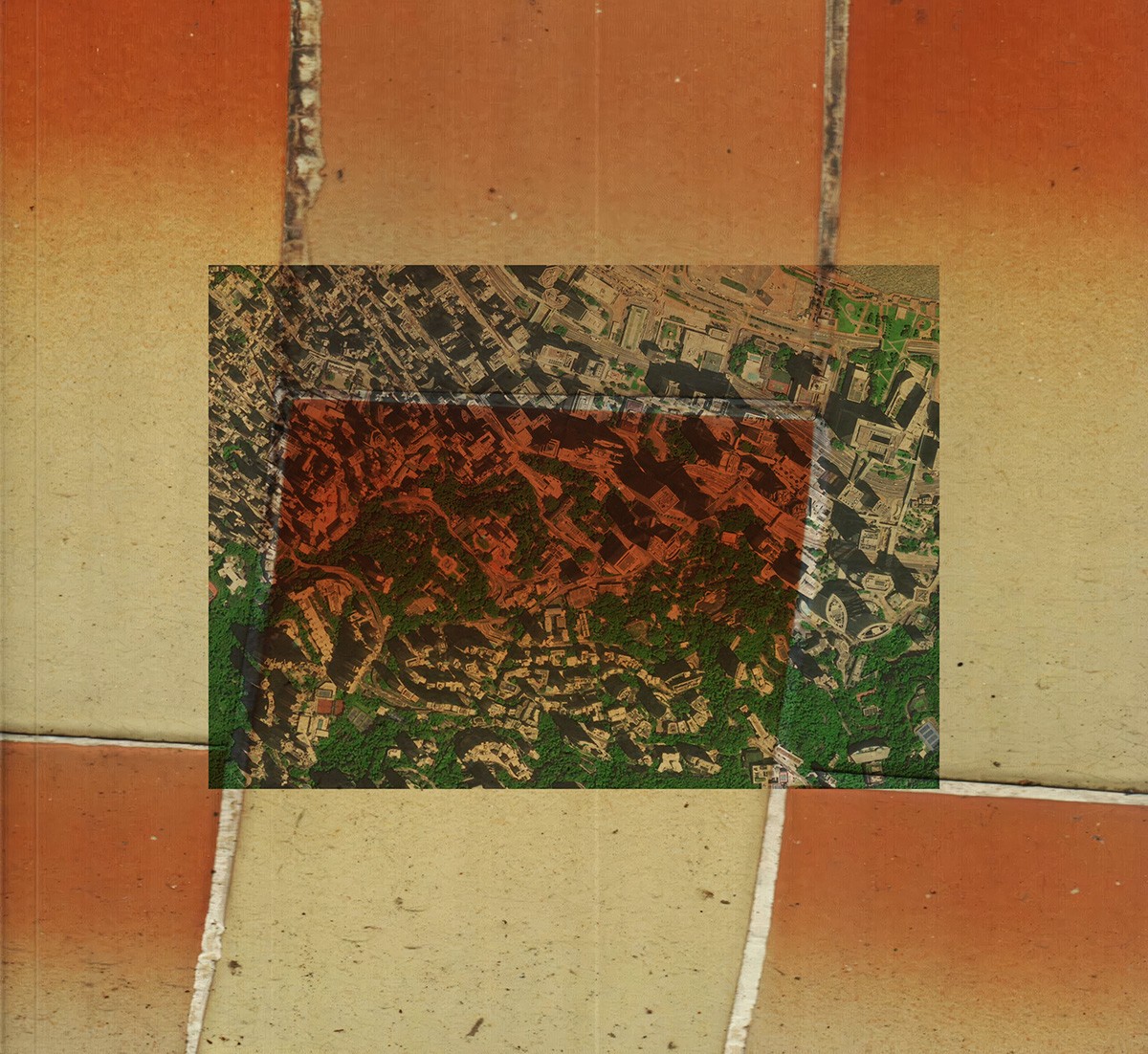

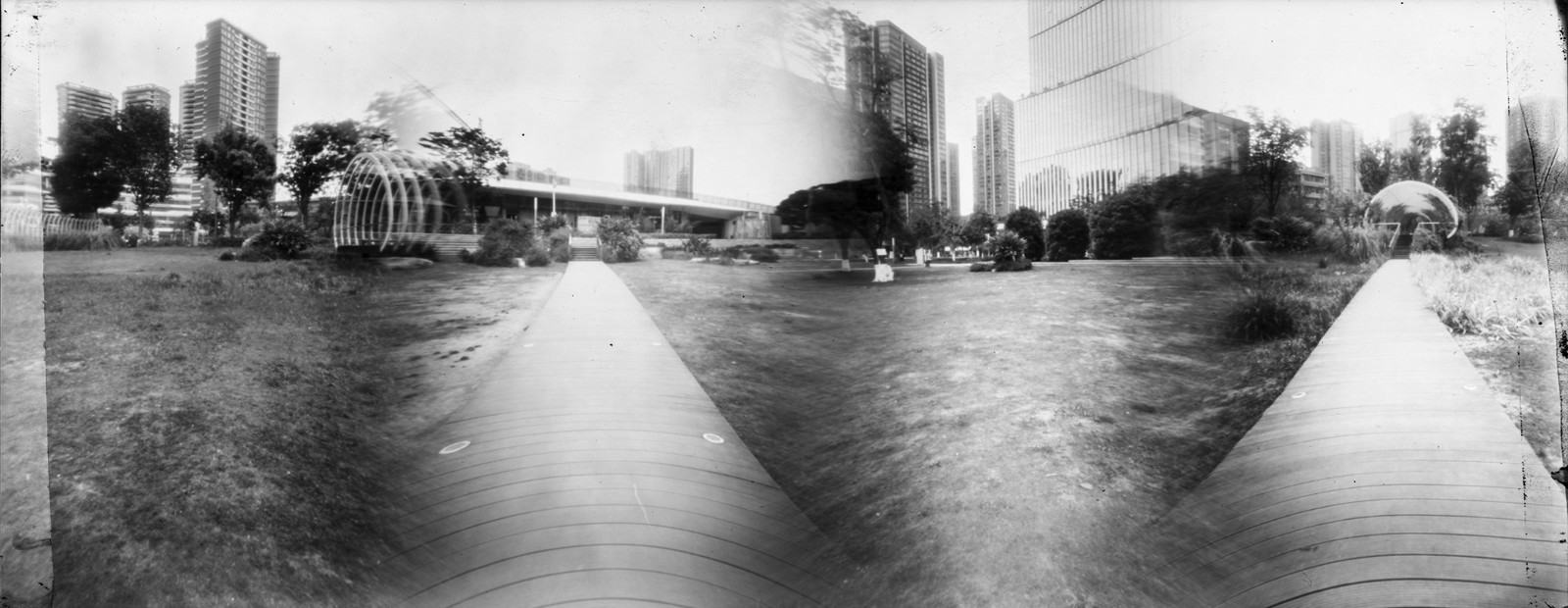

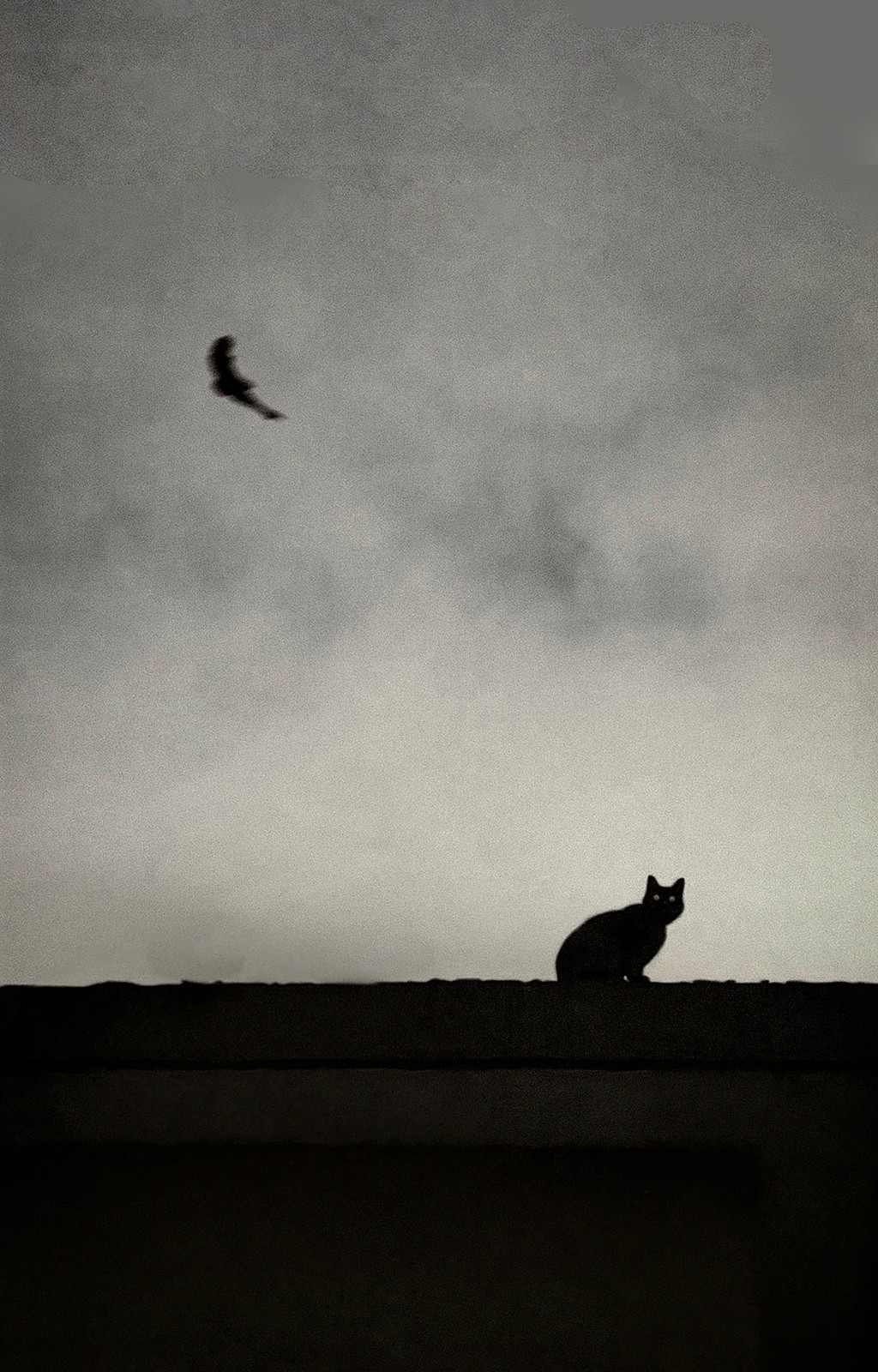

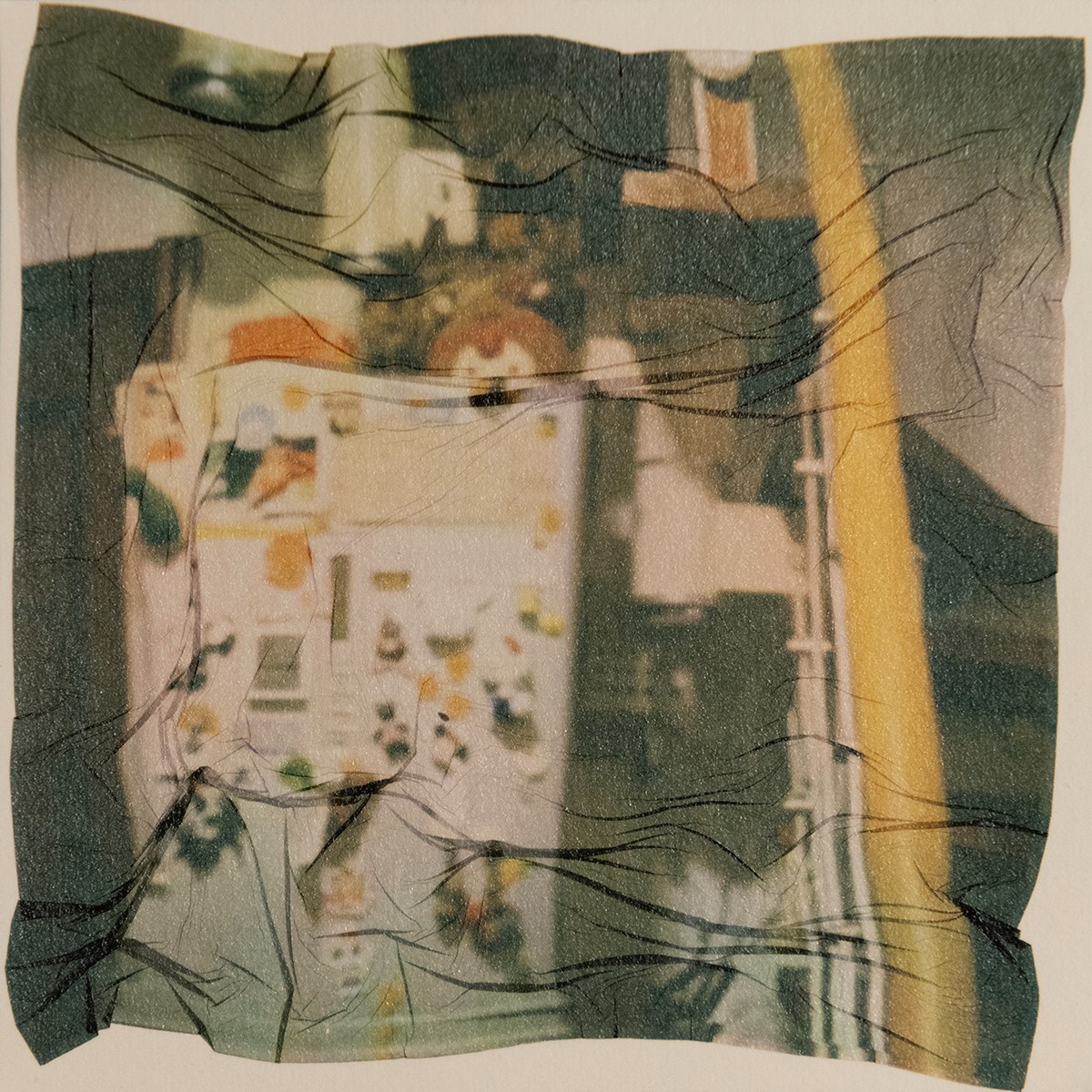

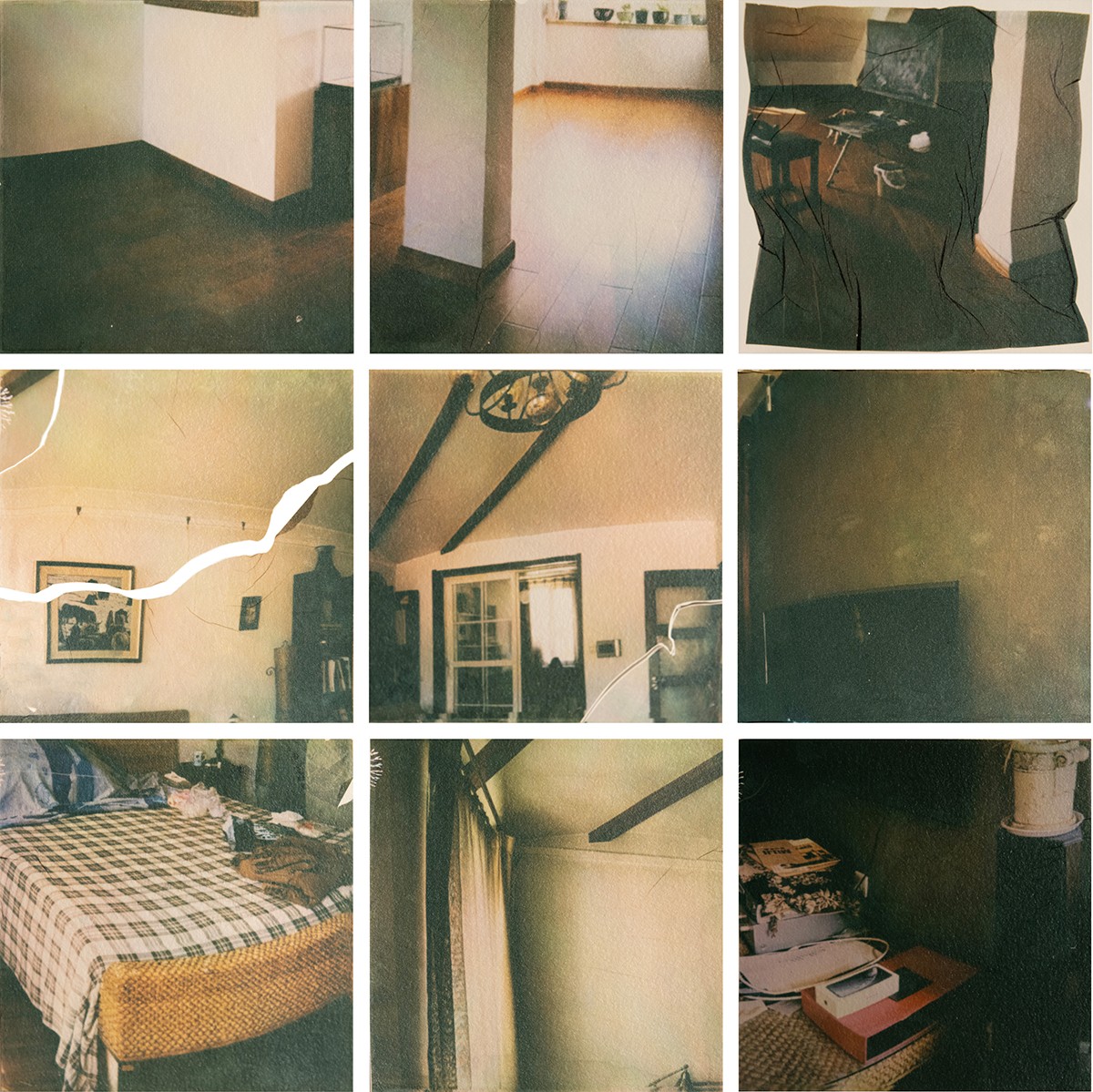

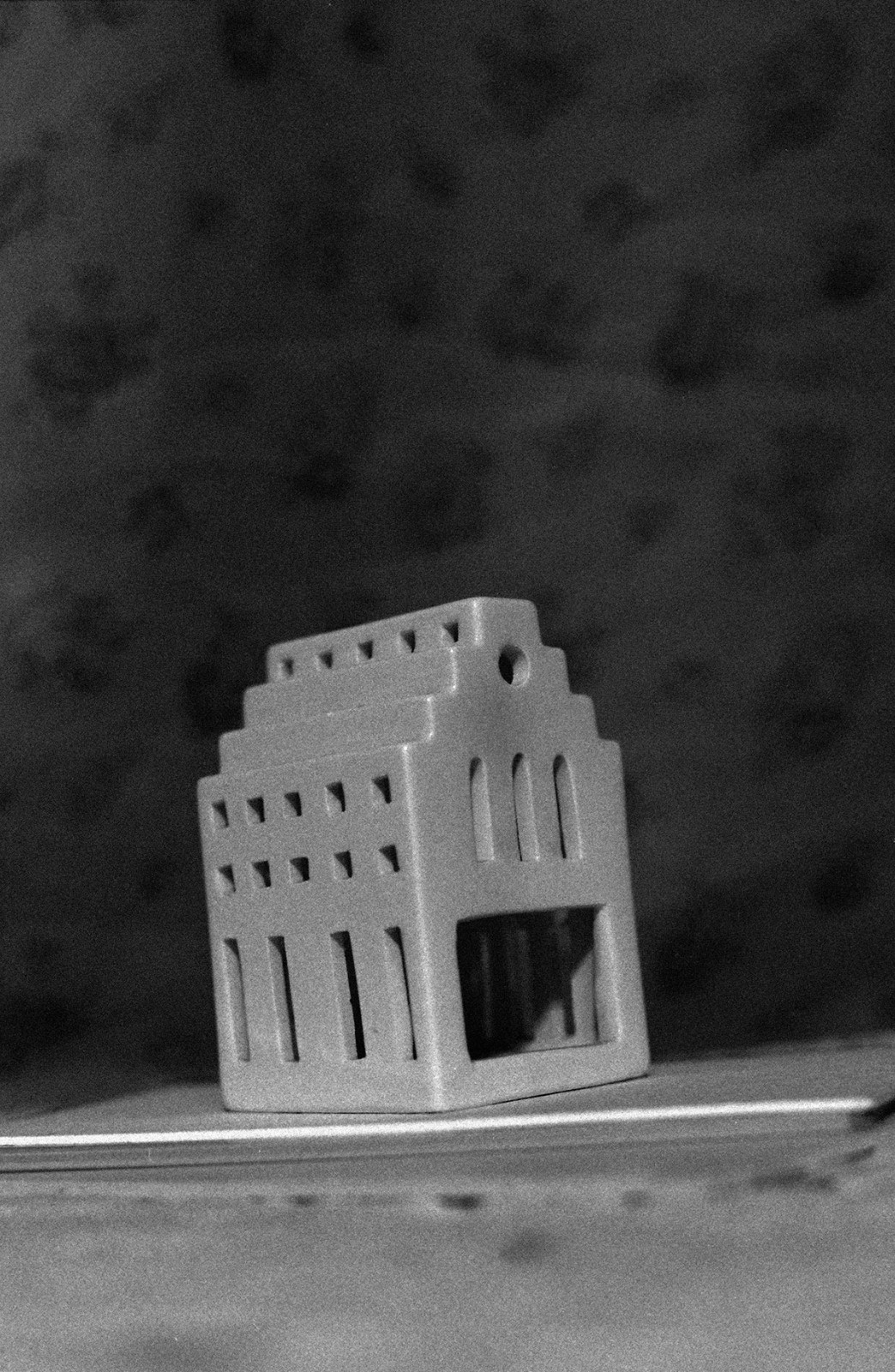

由《中国摄影》杂志社主办的2025年度全国高校摄影优秀毕业作品评审工作已经结束。根据征稿启事相关规定,本着公开、公平、公正的原则,现将评选结果予以公示。欢迎社会各界对评选结果进行监督。如对公示结果有异议,可在公示期内以实名邮件反映。 公示期:2025年8月15日至2025年8月22日 邮箱:byj@cphoto.com.cn 联系方式:010-65280529 未曾到来的相遇 宁雨晰·中国美术学院 本组作品意在表现动物如何在现代社会中被降格为被动的“观看客体”。我试图用摄影重新阐释来自约翰·伯格在《为何观看动物?》中所指出的,随着动物在人类生活环境中被日益边缘化,它们不再被视为具有独立性的存在本身,而是逐渐沦为人类生活方式的附属品或生产工具,其价值被重新定义为服务于人类需求的“产物”。 在作品中,我将拍摄主体锁定为动物标本这一生命缺席的对象。光代替了有形的触摸,并重新赋予标本超然的存在。这同时也是一场关乎存在与消逝、现实与梦境、看与被看之间多重意象的对话。它们曾经是鲜活的生命,如今被凝固在人造的空间中,成为人类对自然控制力的证明。当观者面对这些照片时,他们不仅在观看标本,同时也似乎在被标本观看,二者构成了一种超越时空的对话。占有与失去、文明与自然,标本的存在不断在提醒我们,当人们试图用文明的尺度去丈量自然时,或许也在某种程度上失去了与自然对话的能力。 动物寓言 施阳·西安美术学院 我出生于民俗文化底蕴深厚的福建省,自幼听过不少与民俗相关的典故。其中,“虎家婆”是我童年时常听的故事之一。每当夜幕低垂,我抗拒睡眠的时候,外祖母便会讲述关于“虎家婆”的故事作为警诫,声称不睡觉的孩子将被“虎家婆”掳走,这样的恐吓往往奏效,迫使我紧闭双眼,沉入梦乡。 随着成长,我离开了家乡,跨越了地理与文化的边界,从台湾海峡到大陆腹地,再到更遥远的异国他乡。我发现民俗故事并非孤立地存在,而是一种跨越时空的共通语言。它们在本质上都承载着相似的文化功能,是是对未知的恐惧、对道德的训诫,以及对集体记忆的守护。 在《动物寓言》这组作品中,我以地方的民俗故事为起点,找到具有相似性的故事文本,融合西方和东方的符号,试图在跨文化的语境下,探索民俗故事的多元表达与当代意义。我的创作不仅是对童年记忆的回溯,更是对民俗文化在全球语境下的重新审视——它们如何塑造我们的身份认同,又如何在不同文化中产生共振。 100万的路过 占涛·四川传媒学院 《100万的路过》是一组用手持扫描仪对城市道路上的地砖进行机械复制的作品。在此过程中,我并非远距离的观看者,而是以身体与设备协同“触摸”空间,复制这些城市表面中最易更换的单位——那些日常中最容易被忽略,却最容易被替换的地方,它们见证了城市的更新、流动与代谢。我以地砖为最小单位,每块 60×60厘米,以“面积×单价=价格”为公式,基于房价与地价进行 1:1 等面积扫描,并最终累积至100万元这一庞大数额的目标。 这些边长60厘米的预制地砖,构成了现代城市最基础的“原细胞”。正如瓦尔特·本雅明在《拱廊计划》中所言,街道曾为“闲逛者”提供居所般的自在。然而,作为当代的“闲逛者”,我们却逐渐无法辨认脚下的图景,经验感正在丧失。 在创作中,我在车辆顶端架设全景相机进行街景拍摄,并最终选取1000张图像进行并置。此外,我运用地理信息系统(GIS),将城市路网数据直接叠加于扫描的地砖图像之上,以此回应当代人对城市的认知机制:导航、路径、坐标点——我们习惯于通过手机和地铁点对点地移动,低头看导航、高频定位,却日渐丧失对街区肌理与地表经验的感知。 随着城市发展,地砖会被更替,街景会被重构,支撑日常经验的物质表面终将消逝。因此,我将地砖图像作为“边框”,将对应的卫星图像镶嵌其中,宛如一张“家庭合影”。它连接着微观地表与宏观天空,身体的在场与价值的抽象,成为城市变迁中一种独特的诗意存档。 影 宋泓锐·四川传媒学院 《影》系列作品拍摄于两座中国主要的“公园城市”——深圳与成都。当城市与公园间传统的物理界限被打破,公园城市不仅重构了空间,更为快节奏的都市生活提供了一种缓冲。 作品以针孔全景摄影为核心技术,完全脱离数字化工具。从自制小孔相机、暗房搭建到底片冲洗与接触印相,我回归到摄影术最原始的物理本质——“自然的铅笔”。 小孔成像需要长曝光,全景摄影则需要广阔的空间,这两者恰与都市人对自然疗愈的诉求相呼应。利用小孔摄影长曝光特性,我将时间的维度融入影像创作与观看之中,有意模糊现实与记忆的边界。结合全景成像技术以及类似环幕电影的观看方式,作品试图打破传统二维摄影的局限。通过反向投影与三维还原(如Cinema 4D建模动态展示),我构建出360度的沉浸式空间体验,以期回应那份在自然中寻求慰藉的渴望。 在创作中,我需要精确计算孔径、像距、曝光时间等参数,力求实现对成像过程的完全技术掌控,将身处的环境感受融入构思。这种“低技化”的手段,是我对自动化摄影“无意识性”的一种抵抗。 在艺术表达上,我尝试融合威廉·透纳画作中的浪漫主义笔触与中国传统山水“师法自然”的意境,探索静态影像传递情感的潜能。长曝光技术带来的时间延展性,本身既是对快节奏社会的一种抵抗,也是对记忆与现实进行诗意重构。 隐山于市 戴宇浩·南京传媒学院 我出生以及生活在一个没有山的城市。这座城市被广袤的平原环绕,目之所及是笔直的公路、密集的楼群与人工修剪的绿化带。每当读到古代文人“寄情山水”的诗句,或是看到传统山水画中的意境,总感到一种遥远的疏离感。那些对自然的敬畏与精神寄托,似乎被现代城市的钢筋水泥切割成了碎片。然而,正是在这种“无山”的日常中,我开始思考:当传统山水文化中的“山”与“水”被剥离了具象的自然形态,它们的核心精神是否依然存在于城市空间中? 一次出门对一座假山景观进行拍摄时,发现一座大厦的楼顶由于透视关系正好处于假山的缝隙处,在视觉上成为假山的一座新的山峰。这瞬间让我意识到,城市中的“山”或许并非消逝,而是以另一种形态隐匿于现代生活的缝隙中。这种发现促使我重新审视“山水精神”的本质——它是否必须依附于自然山水的物理形态?当城市化进程不断压缩自然空间时,我们能否通过新的视角与媒介,重新定义并捕捉这种精神? 于是,我尝试用摄影镜头作为探索工具,在城市的“无山之地”中寻找山水的隐喻。这一过程不仅是对传统山水文化的现代转译,更是一场关于城市空间诗意的追问:在高度人工化的环境中,人与自然的精神联结如何延续?中国人在传统上对他们的故土有一种深深的认同和对地方的依恋。一个人如何能如此扎根于这片土地,却又如此重新开发或改造它?而“山水精神”的当代价值,或许恰恰在于它能够超越地理局限,在城市中唤醒人们对诗意栖居的永恒渴望。 毛乌素 李驰音·西安美术学院 毛乌素沙地,又称乌审沙漠,位于陕北榆林、内蒙古两区交界,是中国的四大沙地之一,总面积4.22万平方公里。在魏晋南北朝时期,毛乌素沙地曾是一片水草丰美、生态良好的大草原。然而,由于当时人类对自然资源的过度开发与利用,缺乏科学合理的规划与节制,加上长期战乱的冲击与破坏,当地的生态环境遭受了极为严重的破坏。历经千百年的自然演变与人类活动的双重影响,毛乌素沙地逐渐退化为一片广袤无垠的沙漠地带。 作为三北防护林工程的关键省份,陕西西北部约28.4%为毛乌素沙地,治沙任务相当重大,三北防护林建设始终是陕西生态治理领域焦点,有大量的陕西人在毛乌素沙地奋力拼搏,一年年、一代代,在这片土地上与黄沙战斗,写下一片片绿色奇迹。昔日中国四大沙漠之一的毛乌素沙漠,在现在的陕西版图中几近“消失”,已然恢复了几千年前绿意盎然、牛羊成群、生机勃发的原始风貌。 这组作品既是对生态奇迹的视觉礼赞,更是对人类文明的深刻叩问。我们在影像中看见治沙者与科学家的身影,他们不仅是改造自然的实践者,更是生态艺术的集体创作者。这片曾经的死亡之海,如今成为最生动的生态艺术现场,证明人类最伟大的创造力,始终来自与自然的和谐共生。毛乌素沙地的重生,本身就是一部正在展开的生态史诗,而摄影,只是其中一段凝固的诗行。 狮迹录 张晨玥·西安理工大学 我的家乡陕西绥德,以石狮雕刻而闻名。在我还是孩童时,这些石狮子威严地蹲守在狭窄的巷子口。青灰色的身躯历经岁月洗礼和无数人的轻抚,被磨得光滑如镜,闪烁着淡淡的光泽。我们这些孩子总喜欢爬到它们的背上玩耍,把狮背当作马骑,用手指去抠它们嘴里含着的石球。这些石狮子,一直深植于我的记忆之中。 如今,每当拿起相机,我的镜头总是不由自主地寻找那些石狮子的身影:它们或威严地矗立于银行门前,守护着金融的庄严;或静静地守候在祠堂前方,见证家族的变迁;或在遥远的田野间,默默地守护着一方安宁。追寻它们的起源,我来到了它们的诞生地——绥德县的四十里铺镇。 在四十里铺,石雕不仅仅是一门手艺,更是一种生活。匠人们用他们粗糙而皲裂的手,依照着祖辈传下来的口诀“鼻宽三寸,眼凸五分”雕刻着石雕。然而,电动切割机、激光雕刻机等现代工具的广泛应用,使越来越多机械制作的石狮子凭借价格低廉、雕刻精度高而充斥着市场。 当机器取代了手工,被磨去的不仅仅是石屑,还有那些渗入青灰色石纹中的灵魂。石狮子是具有神话色彩的,在我看来它承载着灵魂,但工业化的侵蚀,正使这份灵魂逐渐剥落。正如现今诸多预制之物,缺失了手工雕琢的温情与灵魂的温度,变得空洞。一位老师傅轻抚着手中未完成的石狮,感慨道:“现在雕刻的很多狮子,缺少了灵魂。” 我想通过这组作品,唤起人们对那些有灵魂的记忆之物的追忆,激发对传统文化的尊重与珍惜。我在这里记录着它们从顽石蜕变为守护神的过程,也记录着那些正在消逝的传统手艺,以及我的童年记忆。 驻在地 刘荣天·武汉传媒学院 本纪实摄影项目以中国西北生态脆弱区为研究对象,采用中画幅胶片工艺,记录雪原、荒滩中人类痕迹与自然景观的对抗性共生。创作通过高灰阶影调与极端留白构图,形成“无表情”的视觉语法——高压电线塔的几何线条切割游牧草场,道路透视消失点消融于雪原,民居以居中构图悬浮于自然肌理中。 这种克制的影像策略,本质上是对“人类世”景观的视觉诊断:当工业符号被置于自然尺度下,其脆弱性成为文明扩张的隐性注脚。通过剥离抒情性的影调与精准的空间控制,我希望作品为本土生态摄影提供新路径:既突破传统风光摄影的浪漫化叙事,亦超越单纯纪实的社会学记录,在景观的沉默中激活对发展伦理的公共反思。 素羽 黄映荧·广西艺术学院 《素羽》源于我捕捉鸟儿与自然共生诗意的渴望。冷寂雪地上鸟儿灵巧掠过;寂静夜晚中鸟儿沐浴月光;空灵远山间鸟儿择木而息……在我眼中,鸟儿是自然的精灵、天空的歌者,以翅膀感受流云,振翅间丈量风的密度。鸟儿是这组作品的核心意象,其轻盈、柔软与飘渺特质,天然契合诗意中对情感、美好与时光的隐喻。按下快门的那一刻,“天地一沙鸥”的古典意象定格为明朗的画面。当羽毛融入暮色,心亦随之远翔。 这份创作冲动也根植于我的个人情感:童年时白鸽振翅的记忆,成年触摸羽毛、感受鸟儿在肩头驻足的温暖,这些绵长情愫促使我记录并分享这份感动。 愿《素羽》的观者,能在其中感受到传递的诗意理念与人生态度,寻得片刻内心宁静。鸟儿择木而栖,愿我的镜头,成为观者心灵暂歇的枝头。 肌肤之语 陈佳彤·南京艺术学院 小学时一个夏日的午后,在校园里午休,我忽然急性荨麻疹发作。起初只以为是蚊子叮咬,到后来却炸开成片的红疹。也自那时起,那些习以为常的事物——骤变的温差、花粉弥漫的暖风,甚至超市冰柜漏出的冷气,都可能随时拧开我身体的警报装置。自小患有划痕性荨麻疹的父亲、工作压力过大导致突发急性荨麻疹的母亲、因酒店卫生问题患上荨麻疹的朋友,让我意识到原来过敏并非私人史,而是一张社会暗网。 荨麻疹作为一种常见的皮肤过敏反应,其影响远不止于肌肤表层的瘙痒与红肿,它如同一幅幅抽象画,无声地诉说着人体与环境、心理与生理之间的微妙关系。在照片中,我们可以看到一些自然元素,花卉和植被虽美丽,但对于荨麻疹患者来说,这些元素会变成过敏原而引发症状。剥落的油漆、铺满灰尘的遮阳伞、被腐蚀的金属,它们都悄无声息地发出危险的警告,威胁着荨麻疹患者。 我想让观者透过镜头,看见这个世界在特定人群眼中的模样,不是要制造恐慌,而是希望人们意识到:当我们随手丢弃过期的清洁剂,当工厂偷排未经处理的废气,当社区忽视公共空间的清洁维护,这些行为都在无形中缩小着荨麻疹患者的生存版图。我希望通过照片来捕捉城市的细节,提高人们的环保意识,为荨麻疹患者创造一个更加友好和包容的环境——让每个人都能够自由地呼吸、无忧地生活。 家·片 刘含雍·鲁迅美术学院 从小到大,“家”对我来说都是最温暖、最舒适的地方,是最能体现“我是谁”的所在。随着长大、搬家和独居,我对“家”的理解也逐渐变得多样。从小长大的老房子因长年无人居住打理而变得杂乱阴冷;不停更换的出租屋是在陌生城市临时落脚的居所。随着成长,我似乎逐渐拥有许多个“家”,于是我开始重新思考家的含义。 《家·片》以宝利来移膜技艺,拼贴碎片化的室内影像,构筑一个既虚构又亲密的“家”。 “片”是摄影的瞬间,定格老屋的木门、飘动的窗帘,凝固居所的形影;是记忆的碎片,串起童年的笑声、独居的孤寂,断续却动人;是情感的裂片,承载亲情与归属的脆弱温度。脆弱的移膜质地,隐喻“家”作为情感庇护的易逝与珍贵;重组的空间超越具体居所,凝结集体记忆,唤醒关于童年、亲情与归属感的回响。作品引导观者在凝视中重塑心中之“家”,探寻记忆的流动与身份的根基。 镜像 王鹤蒙·鲁迅美术学院 我经常参加漫展,在漫展上结识了很多志趣相投的朋友。作为一名热爱动漫的摄影专业学生,我的镜头很自然地聚焦在身边这群可爱的“二次元”朋友身上,为“Coser”(角色扮演者)拍摄正片和场照。 我的选题《镜像》便源于对 “二次元”女性青年的长期观察:在她们拥挤的宿舍或出租屋里,那些精心收集的手办、未完成的道具,与日常杂物奇妙地共生。这方寸之地,既是她们现实生活的容器,更是内心世界的投射。 《镜像》以类型学摄影为方法,聚焦当代“二次元”青年和她们的私密场域。我试图捕捉“Coser”在“角色扮演”中的自我重构:当在现实社会中身份的流动性加剧,Cosplay(角色扮演)成为一种面“镜”,照见Z世代在现实和虚拟的夹缝中寻找自我,并笨拙又坚定地缝合自我的模样。 再见时,我希望你微笑 王明仟·中国传媒大学 这个系列的每件作品都以同一种方式诞生于许多个夜晚:我背着相机和三脚架,四处拜访朋友们。选定一处地方,设置好曝光时间,然后拥抱。就这样,我们拥抱的身影在漫长的曝光中摇曳、模糊。当光影在时间中绵延,当无限与有限的边界消融,瞬间即是永恒,永恒寓于瞬间——将来与过去于此碰撞。 我和许多重要的人(以及我的猫)都留下了这样的影像,他们都曾在某段时光里与我深度交织——朋友,或曾经的恋人。作品里还有很特别的一张照片,我试图拥抱自己,但多次尝试,终究无法真正与自己相拥。最终,定格下的是一次凝视——这也是整个项目中唯一一张非真实拥抱的照片。后来回想,结束于此,竟也恰如其分,于是便保留了它最初的模样。 整件作品诉说的,其实是日常生活中最为细微的情感。感谢每一位出现在我镜头中的人,与我共享了生命里这宝贵的几十秒。也许有一天,清晰的细节终将褪去,但我确信:我们曾好好道别。而若他日重逢,我希望你微笑。 无与伦比的纽带 闫紫怡·武汉传媒学院 这组影像以家庭老照片为基础,通过对图像的解构与重组,形成一种跨越时间与空间的视觉表达。我将老照片投影于飘浮在自然场域中的白色布料上。布料在风中飘动,宛如临时搭建的银幕,使图像在轻盈与不稳定之间不断变形。布料飘浮带来的张力与不确定性回应了家庭情感的流动性,同时也形成了象征性的视觉语言。 作品的拍摄地点选在徐州,这是我本人的成长所在地,承载着我和我的家庭的日常生活痕迹。每一处都具有私密性与地域性双重特征,成为个体记忆与集体记忆交织的现实锚点。在摄影构图中,旧影透过布料进入当下空间,时间与空间、个人与家庭由此产生了微妙的重叠。 在作品创作的前期,我借助AI影像生成工具进行了场景预演,以辅助拍摄决策与构图模拟。在拍摄阶段,我使用高速连拍技术捕捉布料与风之间的互动瞬间,并在后期对光影与色调进行细致处理,以达到情绪表达与叙事气氛的统一。 位置纽带 蒋高艺·广州美术学院 我们像螺一样吸附在不同的地方,随着位置的变换,足部与不同的空气接触,而情绪和感受随之传导进入我们的大脑和神经。空气的味道、空间的张力以及与周围人的微妙互动都会在我们身上留下印记,通过我们的感官渗透到意识当中。这些由依附关系所带来的伤痕像螺壳一样,沉重地被我们携带着,无论我们走到哪里。 我试图将这复杂的情感纽带表现出来,将家庭和地域影响中抽象与模糊的情感可视化,从而来探讨那些塑造我们存在的无形力量——环境与家庭纽带如何共同构建出一个充满联系与裂隙的情感景观。 作品中的装置模拟了情感在地点记忆中的游走状态。观众可通过手柄控制迷宫的倾斜方向,引导小球避开洞口,最终抵达终点。在“玩耍”的过程中,观众需不断调整、偏离与回归路径,象征着个体在情绪与环境之间的动态平衡。我希望观者在操作的重复中感受到情绪流动的非线性,以及人在空间与记忆中不断寻找出口的过程。 记忆与存在 罗雅·黄河科技学院 《记忆与存在》的创作历时一年。创作初期,通过与导师深入交流,我明确了将“宠物与家庭的情感联结”作为核心主题。我走访各种途径认识的宠物饲养家庭,逐户敲门讲述拍摄意图之后,虽仍遇不少拒绝,但最终获得部分家庭的许可,并与有意向的家庭建立联系并逐步建立信任。确定拍摄时间后,进入宠物主人家中进行实地拍摄,镜头聚焦于家中宠物纪念角落的布置,同时从与宠物主人的交流中了解他们相处的难忘瞬间。最终,完成了15个家庭的宠物纪念台的场景拍摄和AI视频制作。作品取名为“记忆与存在”。一方面,“记忆”指向人类情感与时间的共生关系——宠物主人以记忆为容器,将与宠物共度的生命片段镌刻于意识深处;另一方面,“存在”则以物质与技术的双重维度展开:宠物纪念角落作为具象化符号,在现实空间中构建宠物生命的延续性,而通过AI技术生成的视频,将主人脑海中的记忆转化为可感知的视觉存在。作品旨在通过用影像语言,捕捉宠物与主人之间超越生死的情感联结,展现每一个灵位背后独一无二的故事,见证那些无法言说的不舍、遗憾,以及曾经共同度过的温暖时光,从而引发对生命、死亡与情感价值的思考。 有句相酬 袁博·北京电影学院 这是一个基于虚构叙事的摄影项目。在这个作品中,我虚构了一场发生在海边的“寻找”。 作品以追忆旧友为起点,结合笔记文字展开叙事,通过摄影图像展现了“我”沿海岸徘徊的所见,并将个人情感体验与精卫填海的神话故事相互映照。在神话中,精卫是炎帝的小女儿,一次意外坠海后化为小鸟,衔着石子和树枝,试图填补那片吞噬她生命的大海。笔记的主人——也就是我自己——一遍遍沿着海岸线徘徊,希望能觅得旧友的踪迹。这种徒劳却执着的寻找与精卫填海的行为形成对应。 在这个作品中,我拍摄了探照灯照射下的海岸景象,同时利用长时间曝光,记录下海浪沉浮的形态。它们在风、引力、洋流等不可抗力的作用下,涌动、起伏、变化,反射出的光线雕刻着感光元件,最终化为一团虚影。 张可久在《折桂令·西陵送别》中写道:“烟水悠悠,有句相酬,无计相留。”雾霭朦胧的水面辽阔无际,我只能用诗句赠别,却没有办法把你留下来。诗句传递出的对生离的无奈,暗合了我对聚散无常的生命际遇的深切喟叹。 她的经纬 汤婧怡·北京电影学院 在《她的经纬》的创作中,我将视角定格于“英”这位在韩国谋生近三十载的女性。她来自山东乳山,后远赴异乡,在漂泊下努力扎根。我多次往返中韩两地,倾听她的回忆、记录她的日常。不论是韩资企业中的图案经理、衣服厂里丝网印刷商标的女工、免税店的柜姐抑或是帽子工厂的包装工人……布料与丝线贯穿了她的人生。在创作过程中,我用纺织、文字、雕塑、装置等媒介手段将那些关于“英”的零散却鲜活的记忆重新编织。作品承载着的既是一位普通女人的前半生,也是一段悄然嵌入历史的生命印记。 梅雨 杨白玫·天津美术学院 《梅雨》预告片,完整影片为13分钟 与疾病相处的漫长日夜,会深刻改变一个人乃至一个家庭的精神面貌。在我幼年时,母亲就患了重病。我目睹了母亲心态的不断转变——从最初的病耻感,到最终的坦然接受。母亲现在展现的豁达乐观,更多是了解现实后的一种生存智慧。在见证这一过程时,我也被深深影响。我的毕业创作《梅雨》就源于这段经历。 在母亲患病初期,透析治疗将她的生活半径牢牢限制在医院与家之间的循环中,任何短暂的离开都可能加重身体的负担。父母习惯性地向我屏蔽那些疲惫与痛苦,病痛曾一度成为家中不可触碰的禁忌。曾经有一段时间,我被告知必须对母亲的病情保密。随着时间推移和现实需要,这个话题才得以在家中逐渐“脱敏”,不再是禁忌。我渴望借助这次创作,重新寻回那种可以无所顾忌对话的感觉,触及那些曾经避而不谈的领域,重新审视命运加诸于我的家庭的一切。 我最初的构想是结合影像与装置艺术。我想带母亲短暂离开那个密不透风的常规轨迹,在现实条件允许的范围内,带她去感受生活和世界。选定地点后,我用固定镜头拍摄了两组影像:一组记录我个人的行动;另一组则是我与母亲同框,带她去一天内尽可能往返的地方,记录共处的时光,去她未曾涉足之地,看未曾见过的风景。画面中会着重突出她衣着的色彩。然而,诸多不可控的现实因素,尤其是母亲比预想中更为脆弱的身体、流感的侵袭以及体力和经济的双重限制,使得这个“离开”远未达预期。面对这些,我搁置了最初的形式构想,转向更深层的创作思考。 这时,我找到了一个如榫卯般契合的隐喻——梅雨。一方面,我开始用文字记录下脑海中不断涌现的思考、自我审视和情绪碎片;另一方面,我决定更侧重具体事件,让创作根植于真实的人际关系与日常生活。于是,我首先转向影像,加强与作品的主角——母亲的交流。我在家中开始记录性地拍摄,并融入她的主观感受与意见。这种拍摄本身也成为我进入创作思考状态的方式。在积累了大量素材后,我从中寻找内在联系并进行剪辑与加工,形成了新的创作路径。 最终,作品呈现为一部实验性的纪录短片。影像部分着重塑造母亲的人物形象,而念白则承载了作品的隐喻核心和情感表达,成为另一重要组成部分。我让散文式的叙述凝练成短诗,让直白的情绪隐入诗的隐喻之中。这些文字最终从零散状态逐渐拥有了诗的形态。我挑选出与影像意境相合的段落,邀请母亲用家乡方言朗诵,成为作品的念白。 这部作品的结构参考了毕赣导演的电影《路边野餐》的诗意手法——打破传统线性叙事,旨在为观众提供一种新颖的体验,既能深入展现人物的内心世界及其与他人的关系,也为作品赋予了文学的抒情性。我创作的更高目标,是希望将源自个人直观感性的“小我”体验,通过艺术转化,与更具时代性的“大我”产生联结,使其超越纯粹私密的情感,最终传达出具有时代与文化特质的普遍情感状态。 游弋在风暴之中 苏镝坷·中国传媒大学 《游弋在风暴之中》预告片,完整影片为2小时11分 我是一名在风暴中寻找答案的影像创作者,也是拥有37万粉丝的B站UP主。130分钟的长篇纪录片《游弋在风暴之中》,是我硕士阶段的毕业作品,更是贯穿中国传媒大学本科至研究生六年求学生涯的终极答卷。 我的风暴之旅始于本科入学。2019年,作为摄影系新生的我,扛着摄影机闯入超强台风“利奇马”的漩涡中心,开启了这场与自然的对话。本科时期的创作充满莽撞的冒险精神:2019年深入台风“利奇马”和“米娜”核心,2020年仅凭一台手机记录长江流域洪水的真实面貌,2021年与伙伴奔赴盛泽龙卷风、台风“烟花”等强对流天气一线,积累了海量珍贵影像。这些早期实践让我意识到,气象绝非冰冷的科研对象,它蕴含着磅礴的叙事张力。然而,本科毕业作品《风暴之下1》完成后,我仍未完全参透:如何让风暴的怒吼真正直抵人心? 进入广播电视专业攻读硕士,系统的视听语言与创意策划课程带来了转折。我开始领悟:“真正的纪实并非朴素的追逐,而是让风暴从视觉、听觉乃至情感层面穿透银幕。”由此,我着手系统性解构气象影像。 《游弋在风暴之中》(又名《风暴之下2》)的灵感,源于那些被台风、雷暴、龙卷风等狂野气象现象吸引的追风者——我的好友王路澄正是其中一员。他既是纪录片中的主要人物,也是事件亲历者,我们从大学起就常常一起追风,积累追风素材长达六年。作为见证者,我们深入台风眼,亲历长江洪灾与鄱阳湖干涸,捕捉气候变迁下的珍贵影像与数据;我们与其他风迷交流学习追风技巧,能力互补,最终共同追逐并拍摄到梦寐以求的画面。追风可以是科研、自我挑战、艺术实现或消遣,但最终,它回归到我们如何共同面对天空的思考——它并非亵渎生命,而是对自然奇观与人类探索精神的礼赞。 2024年8月,我的集中创作启动:梳理补充历年素材,按分本剪辑再融合,经过多版本迭代,最终形成影片叙事结构。影片创新性地引入地理信息系统(GIS),将台风路径、追风车轨迹与秒级气象数据编织一体,构建独特蒙太奇。《游弋在风暴之中》突破了前作《风暴之下1》的纯粹记录,本科时的冒险冲动沉淀为“参与式纪实”理念——让观众通过我们的眼睛,亲历极端天气现场;最后形成一部集传记与科普于一体的作品,记录了两个年轻人跨越六载学生时代、横越十省的追风旅程。 在全球气候变暖、极端天气频发的背景下,公众认知需求与科学传播局限的矛盾日益凸显。我们试图以视听艺术为媒介,探索自然伟力与人类勇气的对话,让狂风暴雨穿过银幕直抵人心,因此,影片采用4K超高清标准制作,结合杜比视界HDR与杜比全景声等前沿技术,为兼容设备用户提供极致沉浸体验。 从本科捕风捉影的少年,到硕士以科学框架建构气象美学的创作者,风暴始终是我的第二“导师”。它教会我真正的创作永远“在场”:唯有将身体置于雷霆之下,才能让影像成为联结科学与公众的那道闪电。