2025年10月

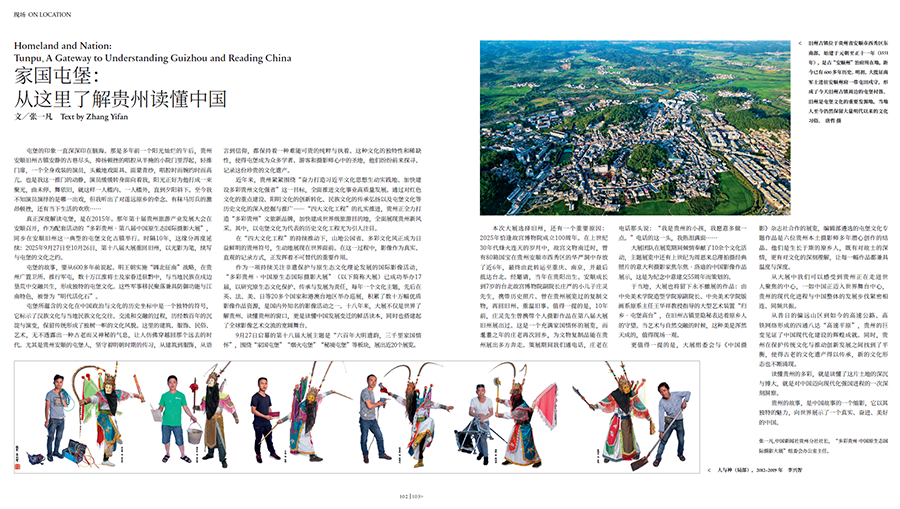

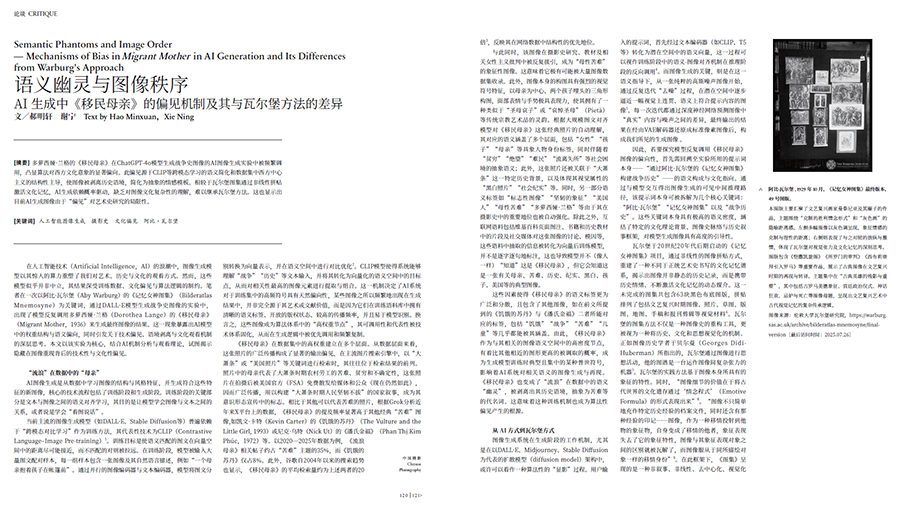

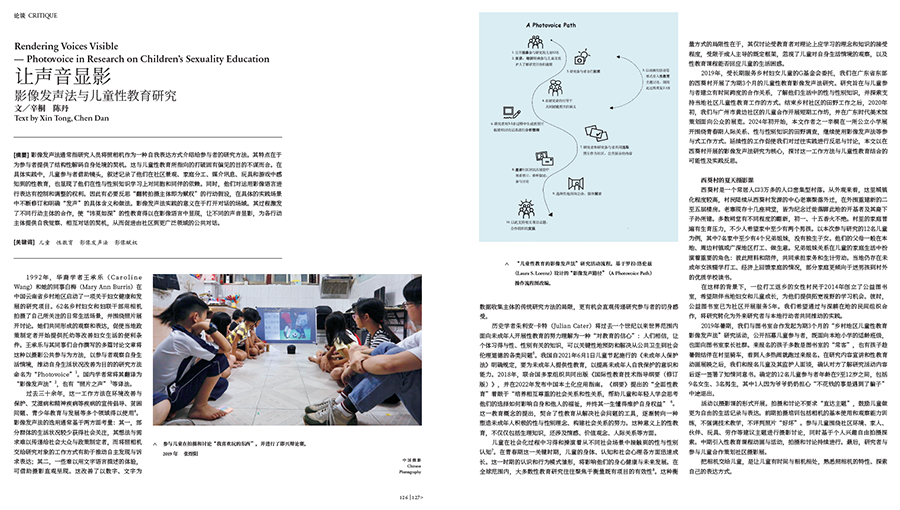

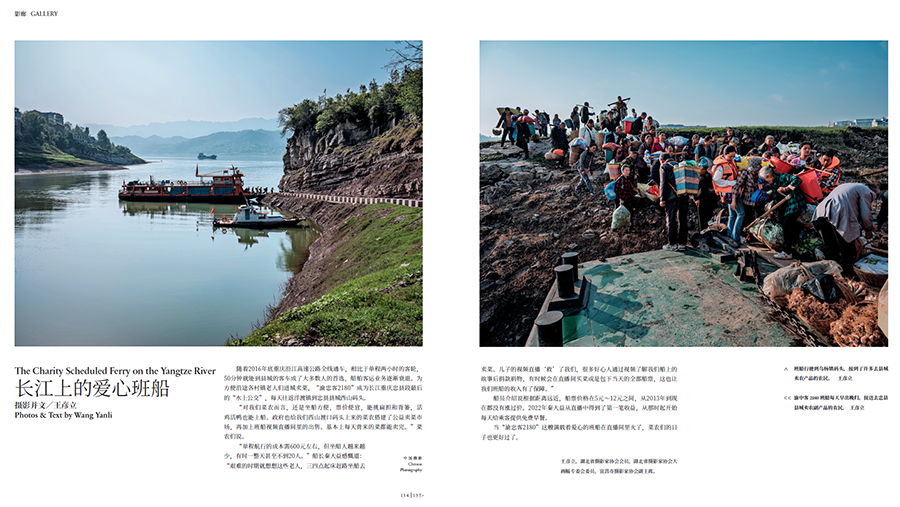

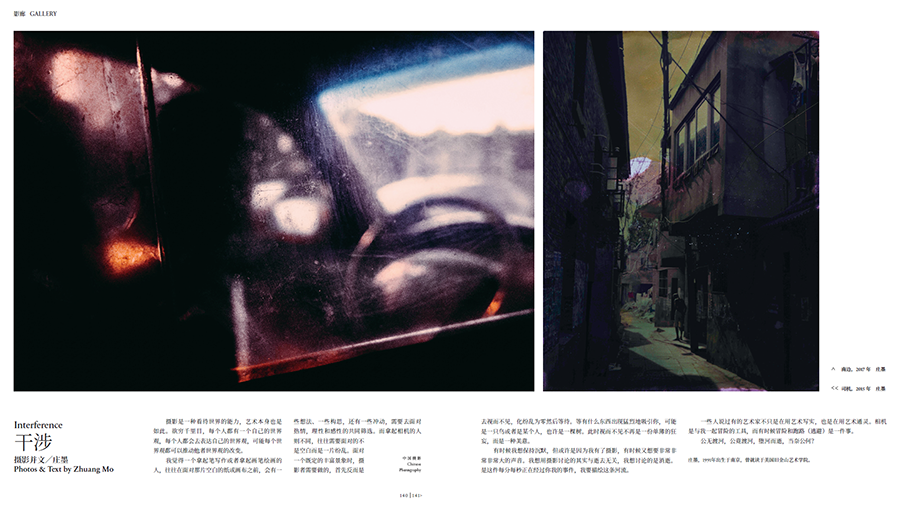

新一期杂志里 呈现以下精彩内容 【专 题】 以群之名 探析中国摄影趣缘群体 在摄影的发展进程中,摄影人常因共同的认知与兴趣汇聚成形态各异的群体。这些群体的组织方式、活动形态与传播途径,始终与当时的社会人文环境紧密关联,也因此成为观察同时代影像文化观念的重要窗口。本期专题通过研究互联网及前互联网时代若干具有代表性的中国摄影群体,探讨摄影人如何通过群体互动深化个体的摄影思考与实践,如何在传播形态持续迭代过程中拓展自己对摄影的认知与表达方式,并最终推动摄影的本土性与创造性实现有效转化。 摄影本质的流变: 基于互联网时代摄影社群演化的观察 文/杨莉莉 互联网时代以来,各类民间摄影团体在不同历史阶段,借助网络技术赋能而逐步形成并演化。PC互联网时代的摄影社群主要贡献“观点数据”;移动互联时代的摄影社群核心贡献“行为数据”;Web3.0时代的摄影社群正在贡献“潜意识数据”。这三个层次的数据逐步汇聚整合,共同融入“整体性视觉技术网络”体系之中。 摄影,始终在人间 文/李楠 在算法主导、数字技术与人工智能迅猛发展的当下,现实与存在不断经历异化,人类沦为“虚拟移民”,真实变为“镜花水月”。拾城青年纪实摄影师联盟以“捡拾微影像、汇聚大时代”为理念,十年探索、初心不改。他们秉持着“始终在人间”的摄影精神,持续输出着一种来自生活内核的视觉表达,显示了一种在主体性危机弥散之下坚持从最微小个体去把握历史整体的视觉观,并用生动的“存在”对抗着当代摄影的“消失”。 再牛的理想也抵不过最傻的坚持 浦峰、周馨谈拾城十年 文/浦峰 周馨 采访/王江 在拾城创立十周年之际,创始人浦峰以及现任主席周馨接受《中国摄影》的采访,他们分别从组织结构、内容运营、人员调动等多个方面叙述了这样一个由纪实摄影师自发、自愿抱团取暖的组织,如何通过持之以恒的努力,实现用影像为时代切片的理想。 从热爱到知识分享:一个网络摄影社群的运营之道 令胡歌谈蚂蚁摄影 文/ 令胡歌 采访/王江 网络摄影社群“蚂蚁摄影”自2009年成立以来,以坚持依托社交平台低成本运营,以严格的入群机制与激烈的摄影讨论和批评为特色。从最初的纪实摄影偏好,逐步拓展至多元艺术表达,再通过大量翻介国外摄影理论与经典文献,单一评委的奖项评选设置等方式,逐步发展成为国内具有影响力的民间摄影社群,形成了基于网络的独特社群生态与知识共同体,为网络时代中国民间摄影社群的发展提供了重要参照。 从传统媒体到互联网社群 关于网络时代摄影产品运营的一些思考 文/严志刚 本文从纪实摄影师和媒体人的视角出发,发现与挖掘传统媒体的工作中业余摄影师社群的价值,思考并如何以此为基础形成早期的互联网摄影社群运营经验。通过在“图虫”、今日头条等大用户体量平台的内容运营工作,了解到以机器算法推动摄影内容的生产与分发带来的转变,但是高技术导向的互联网科技是否改变了摄影的本质是一个值得让人反思的问题,这种背景让传统的街拍摄影反而更加彰显摄影的具身特点和人文温度。 家中的摄影班: 星期五沙龙 1977-1980 文/陈淑霞 诞生于20世纪70年代末的“星期五沙龙”,是年长一辈知识分子和年轻一代摄影爱好者自发组织、自愿参与的民间摄影社团,以“家庭学习班”为主要形式开展的无偿摄影教育与实践。成员包括陈国铎、狄源沧等授课教师,还有众多来自各行各业,渴望学习摄影知识的爱好者、摄影师。在存续的3年时间里,该群体通过教学、采风、展览并与其他艺术团体进行互动等方式,形成了在改革开放初期中国民间摄影社群运营的一个特殊的样本。 本文以个人史视角回顾20世纪80年代中国摄影的发展片段,重点围绕上海“北河盟”摄影群体的形成与活动展开,记述了外来摄影风格(如香港沙龙摄影、安塞尔·亚当斯与卡蒂埃-布勒松个展)对大陆摄影的影响,以及北京、上海两地摄影群体之间的交流与展览实践。 光社和艺术摄影时代 文/陈申 1923年,以国立北京大学为核心的业余摄影家成立北京光社,以“研究摄影艺术”为宗旨,开启中国摄影艺术史新篇章。光社存世14年间曾举办七次公开展览,作品多次参与民国重要展览,还出版两本摄影年鉴。作为民国时期存在时间最长的非官方摄影团体,它不仅为各地摄影社团提供示范,更体现了民国时期新式文人对摄影艺术的主导价值观,深刻影响了中国摄影从匠到艺的转型,是中国摄影史上的重要里程碑。 群体爱好,爱好群体 20世纪二三十年代中国摄影社团的生成与演变 文/杨岳 本文以20世纪二三十年代中国摄影团体的生成与演变为切入点,探讨其由“群体爱好”向“制度化社群”转变的历史逻辑。通过对现代城市兴起、媒介生态扩展与摄影器材的消费与普及,揭示中国摄影团体的繁荣发展的原因。展现了摄影团体在复杂社会环境之下的生成发展路径,以及不同历史阶段的社会价值以及视觉现代性特征。 【现 场】 当代艺术中的摄影与媒介竞争: 从“2025 澳门国际双年展”谈起 文/冯博一 刘钢 吴蔚 采访/陈秋 “2025澳门国际双年展”于2025年7月19日至10月19日(主展场)在澳门举办。双年展通过主题“嗨,你干什么来了?”,试图在边际与跨界中寻找澳门当代文化的身份指认。在面对《中国摄影》的访谈时,策展人冯博一、刘钢和吴蔚分别从自身的专业背景以及澳门的历史文化背景出发,指出澳门作为中西文化交流的锚点,其“在地性”并非封闭的地方主义,而是全球化与本土性交织的复合文化现场。 家国屯堡:从这里了解贵州读懂中国 文/张一凡 作为一项持续关注非遗保护与原生态文化理论发展的国际影像活动,“多彩贵州•中国原生态国际摄影大展”(以下简称大展)已成功举办17届,以研究原生态文化保护、传承与发展为责任,每年一个文化主题,先后在英、法、美、日等20多个国家和港澳台地区举办巡展,积累了数十万幅优质影像作品资源,是国内外知名的影像活动之一。十八年来,大展不仅是世界了解贵州、读懂贵州的窗口,更是读懂中国发展变迁的鲜活读本,同时也搭建起了全球影像艺术交流的宽阔舞台。 屯堡原乡 文/李波 黔中腹地,喀斯特峰丛环抱,时光在屯堡的石板巷陌间静静流淌。来自安顺与贵阳的六位本土摄影家将镜头对准这片土地,携着血脉深处的记忆,奔赴精神的原乡。 【论 谈】 摄影乡建路径 傅拥军的田野策略与摄影社群 文/贾方 吴辰璨 姚礼尧 本文以中国摄影家傅拥军的乡村影像实践为研究对象,聚焦“西湖”、“梅林村”、“快拍快拍”社群、“七条小巷”和“泥美术馆”等实践项目,试图探讨摄影介入中国乡建的创新路径与方法。文章基于傅拥军从新闻摄影创作者到“长期影像调查者”的身份转型展开研究,通过分析傅拥军田野策略的演进逻辑与核心特征,揭示了其影像乡建之路从个体创作到与社群互动的范式转变。这一创新方法构成了以在地性、可持续性和社群联动为特征的田野策略体系,为艺术介入乡建提供了可操作性和兼具理论性的参考框架。 语义幽灵与图像秩序 AI 生成中《移民母亲》的偏见机制及其与瓦尔堡方法的差异 文/郝明轩 谢宁 多萝西娅·兰格的《移民母亲》在ChatGPT-4o模型生成战争史图像的AI图像生成实验中被频繁调用,凸显算法对西方文化意象的显著偏向。此偏见源于CLIP等跨模态学习的语义简化和数据集中西方中心主义的结构性主导,使图像被剥离历史语境,简化为抽象的情感模板。相较于瓦尔堡图集通过非线性拼贴激活文化记忆,AI生成依赖概率驱动,缺乏对图像文化复杂性的理解,难以继承瓦尔堡方法。这也显示出目前AI生成图像由于“偏见”对艺术史研究的局限性。 让声音显影 影像发声法与儿童性教育研究 文/辛桐 陈丹 影像发声法实践的意义在于打开对话的场域。其过程激发了不同行动主体的合作,使“讳莫如深”的性教育得以在影像语言中显现,让不同的声音显影,为各行动主体提供自我觉察、相互对话的契机,从而促进由社区到更广泛领域的公共对话。 长江上的爱心班船 摄影并文/王彦立 随着2016年底重庆沿江高速公路全线通车,相比于单程两小时的客轮,50分钟就能到县城的客车成了大多数人的首选,船舶客运业务逐渐衰退。为方便沿途各村镇老人们进城卖菜,“渝忠客2180”成为长江重庆忠县段最后的“水上公交”,每天往返洋渡镇到忠县县城西山码头。 拿起相机的人,往往需要面对的不是空白而是一片纷乱。面对一个既定的丰富景象时,摄影者需要做的,首先反而是去视而不见,化纷乱为零然后等待。等有什么东西出现猛烈地吸引你,可能是一只鸟或者是某个人,也许是一棵树。此时视而不见不再是一份单薄的狂妄,而是一种美意。 【聚 焦】 “苏超”引发的全民狂欢 摄影并文/韩丹 这是城市竞争的良性循环。“散装江苏”表象下,是13城各展所长的差异化发展。正如苏州聚焦研发设计,苏北发力生产制造的产业联动,球场上的“较劲”实则是区域协同的另类表达。 【器材与技术】 在赛马节上“考验”永诺 50 毫米镜头 摄影并文/邹璧宇 永诺索尼卡口YN50mm F1.8Z DF DSM镜头,作为一款售价在2000元左右的国产50毫米定焦镜头,面对众多竞争品牌的时候,它的优势在哪里? 资讯 · 资讯 专题 · 以群之名——探析中国摄影趣缘群体 · 摄影本质的流变: 基于互联网时代摄影社群演化的观察 文/杨莉莉 · 摄影,始终在人间 文/李楠 · 再牛的理想也抵不过最傻的坚持——浦峰、周馨谈拾城十年 文/浦峰 周馨 采访/王江 · 从热爱到知识分享:一个网络摄影社群的运营之道——令胡歌谈蚂蚁摄影 文/ 令胡歌 采访/王江 · 从传统媒体到互联网社群——关于网络时代摄影产品运营的一些思考 文/严志刚 · 家中的摄影班: 星期五沙龙 1977-1980 文/陈淑霞 · 从“北河盟”说起――20 世纪 80 年代摄影杂忆琐屑 文/顾铮 · 光社和艺术摄影时代 文/陈申 · 群体爱好,爱好群体——20 世纪二三十年代中国摄影社团的生成与演变 文/杨岳 现场 · 当代艺术中的摄影与媒介竞争: 从“2025 澳门国际双年展”谈起 文/冯博一 刘钢 吴蔚 采访/陈秋 · 家国屯堡:从这里了解贵州读懂中国 文/张一凡 · 屯堡原乡 文/李波 论谈 · 摄影乡建路径——傅拥军的田野策略与摄影社群 文/贾方 吴辰璨 姚礼尧 · 语义幽灵与图像秩序——AI 生成中《移民母亲》的偏见机制及其与瓦尔堡方法的差异 文/郝明轩 谢宁 · 让声音显影——影像发声法与儿童性教育研究 文/辛桐 陈丹 影廊 · 长江上的爱心班船 摄影并文/王彦立 · 干涉 摄影并文/庄墨 聚焦 · “苏超”引发的全民狂欢 摄影并文/韩丹 器材与技术 · 带萌宠勇闯天涯——松下 S1RM2 宠物摄影体验 摄影并文/张天航 · 在赛马节上“考验”永诺 50 毫米镜头 摄影并文/邹璧宇