李楠|摄影,始终在人间

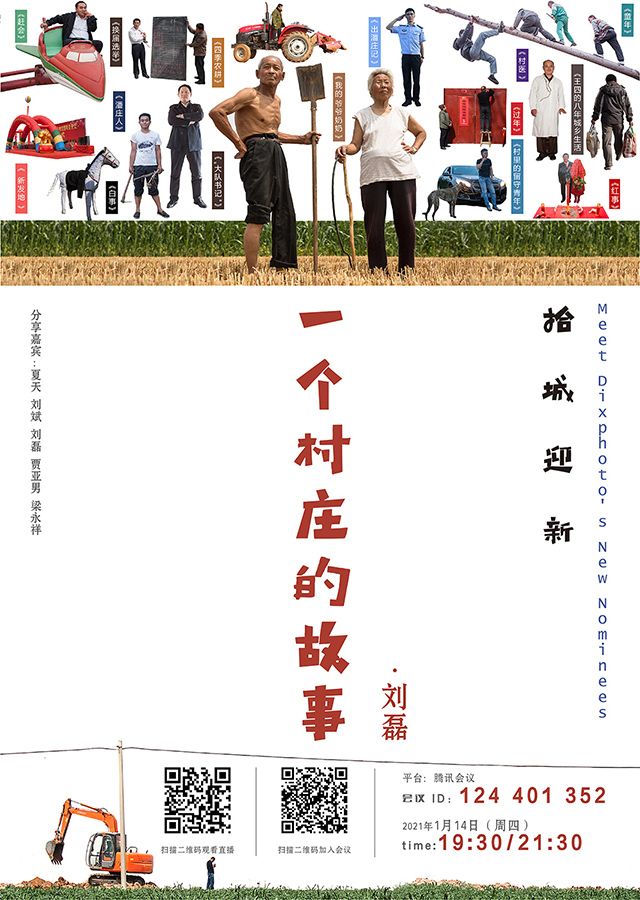

[摘要] 在算法主导、数字技术与人工智能迅猛发展的当下,现实与存在不断经历异化,人类沦为“虚拟移民”,真实变为“镜花水月”。拾城青年纪实摄影师联盟以“捡拾微影像、汇聚大时代”为理念,十年探索、初心不改。他们秉持着“始终在人间”的摄影精神,持续输出着一种来自生活内核的视觉表达,显示了一种在主体性危机弥散之下坚持从最微小个体去把握历史整体的视觉观,并用生动的“存在”对抗着当代摄影的“消失”。 [关键词] 纪实摄影 拾城 影像叙事 新闻摄影 存在 虚拟世界 摄影群体 每一天都是迎接,每一天都是告别, 每一天都是昨天、今天和明天。 以这样两行字作为一篇评论文章的开头,并非远离理性的抒情,而是基于事实的陈述:时间,这一恒久本真的存在根本方式,正在经历着深刻的异化,急剧地崩解、坍塌、萎缩,逐渐丧失了应有的长度、宽度与深度。 这种异化的实质,是存在本身的异化。 即“存在”变成只有两种:算法这边和算法那边;且每一边都以为对方并不存在。算法使高度分化与高度趋同每时每刻的交错并置,构成了难以确定与日趋失衡的悬浮社会。同时,随着数字技术的迅猛发展,人类成为漂游于数据流和数字云之中的虚拟移民。而人工智能,则以超越想象的方式前所未有地改写甚至颠覆着既有的世界。 对于真实的渴望变得空前迫切,而对于这种渴望的满足则在唾手可得和镜花水月之间扑朔迷离: 我们,还“在人间”吗? 正是在这样的背景下,拾城青年纪实摄影师联盟——一群怀抱专业理想并获得了众多国内外重磅奖项的年轻人,走过了跌宕起伏、值得纪念的十年。以他们的热诚投入和冷静善思,对上述问题做出了自己的回答。 2016年拾城摄影展览海报 作为一个纯粹的民间组织,拾城的成员有摄影记者,也有自由摄影师,其共性与个性同样鲜明。他们以“捡拾微影像 汇聚大时代”为理念,坚定地秉持着“去报道化”的个人观看,同时又不曾缺席那些重大事件的核心现场,不曾放弃社会观察者的责任,也不曾脱离普通人的真实。这种一以贯之的初心使他们的影像始终“在人间”,始终持续输出着一种来自生活内核的视觉表达:在对纪实摄影的继承与反思中走出了自己的道路。同时与疏离冷峻的当代摄影保持平行。他们调侃荒诞,也审视自我,但显然有着不同的底色和逻辑⸺一种始终“在人间”才有的烟火气与少年感,亮丽而鲜活。 拾城的探索,不是唯一答案,也不是标准答案,但是诚恳、清晰、生动。重要的是,它展示了一种自觉地将公共性与个性同时作为专业基座,在主体性危机弥散之下坚持从最微小个体去把握历史整体的视觉观,并以这种视觉观构建的丰富“存在”,去对抗纷至沓来的“消失”。而对此的分析与讨论,指向的并不仅仅是拾城,而是错综复杂的现实处境和不断嬗变的影像系统所共轭产生的种种幽微与宏远。 我们这个时代的摄影,正在经历“消失”。 主要表现在以下三个维度: 1. 时间感的消失。 海德格尔认为时间并非客观的线性流逝,而是此在生存的基本结构。如文章开头所言,时间异化使时间感消失:技术逻辑重构了人类的时间体验,使时间脱离生存论的根基,沦为可计算、可操控、可消费的抽象资源。 其具体表现为:时间的加速化、碎片化和同质化。在数字技术、互联网、移动端和算法的共同作用下,以往节奏分明的时间周期被不断压缩甚至打破,一切必须以最快的速度实时滚动。海德格尔强调的“将来-曾在-当前”三维统一体被碾平为孤立的“此刻”,过去与未来均被简化为可滑动的时间线上的离散瞬间。与此同时,注意力经济则将时间切割为可贩卖的流量单位,“节省时间以提高效率”反而使人陷入更深的忙碌和被动。各种新兴技术不断地承诺“解放时间”,却制造了更为强烈的匮乏感。而随手一点的云端存储使得记忆可以外包,亦将曾经的体验束之高阁。时间的连续性被逐渐瓦解,个体成为无根的“数字游民”,困于信息茧房中接受不断自动弹出的内容“投喂”。在永远的“现在进行时”中,时间在无限循环中沦为一种可预测的同质重复。 摄影定格时间,每一张精心拍摄的照片所定格的瞬间都有其特殊意味。四条边框是时间感的边界。而随着时间感的消失,影像便漫过边界四处泛滥。意义消解的同时,叙事与表达的完整性也随之消散。影像,沦为填充信息洪流的一个碎片、一个工具。 当摄影仅仅被用于传播时,它就不再有趣。 历届拾城摄影奖海报 2. 视觉中心的消失。 笔者曾经论述过“小图像时代”的来临:随着手机/移动终端日益在人类生活中占据重要位置——手机本身也成为拍摄工具,图像要足够小,足够轻量,才能在网络世界毫无障碍地快速流动,在小巧的手机屏幕上吸引眼球。适于快速浏览的图片比必须认真凝视的图片所需低廉得多的物质成本和精神成本,让本就信息过载的人们无须启动复杂的思考,便可获得当下的满足。 当下,“流量为王”进一步加剧着所谓的“屏幕美学”,移动终端屏幕的尺寸决定了作品的呈现大小。不论作品原本有多大,都会被统一成屏幕尺寸。这种商品化的信息工具控制了摄影作品的观看方式和评价标准,迫使摄影师不断适应屏幕、追逐流量。这一“美学”促使观看不再围绕视觉中心展开,或者说,真正意义上的视觉中心消失了。 当照片从纸媒向网络转场时,并非简单平移,而是彻底改变了图像载体的编码模式。一方面,由于空间迅速扩容,照片必须以成倍的体积增量去换取存在感。另一方面,读图方式由平面通览向线性滑动转变。在屏幕上,所有图片都是同样大小,同样居于正中。手指的滑动几乎不需要视觉逻辑的联结,屏幕成为唯一的“视觉中心”。线性排列的照片,无法看到照片“间隙”所产生的互图关系、情念程式以及由此衍生的多重意义。消弭了层次、方向和差异性的阅读路径也基本剥夺了观看者的选择权利:屏幕成为绝对而单一的秩序。 视觉中心的消失,所影响的不仅仅是终端的观看,也影响着前端的拍摄。摄影师对互图关系、情念程式以及多重意义的感知与把握能力被不断弱化,越来越难以建构有效的视觉关系。毕竟,单幅照片要建构内部关系,摄影专题则要建构外部关系,即图片之间的关系。因此,我们常常会看到弱联结甚至无联结的影像碎片被强行组合。但只要其符合屏幕美学的流行模式,依然可以收割流量。所以,视觉中心消失的影像世界,常有“爆款”而难有“名篇”。 3.人的消失。 当代摄影“无人化”的倾向日益明显:人,要么从画面中消失,要么被压缩为画面中的点缀和道具。一方面,这可以理解为当代摄影对“人”的境况的观念性表达;但另一方面,过犹不及,如果总是无法直接将人作为主体表达,当代性也将面临一种缺失。 因为摄影师拍摄的不仅仅是照片,照片只是身外之物。摄影师的拍摄,亦是自身的塑造与修炼——不是孤立个体的自恋,而是人与万物深刻的联结、投射与映像。他所关切的,其实是跟他的“存在”相联系的那一部分世界。而这种貌似片面的联系,却能够通过摄影师更加“片面”的形象提炼,展现出世界的另外一面。 当我们探索任何一种概念或者真相时,与被探索的概念相通的概念与其他真相通常变得完全模糊。因此,这个“另外一面”甚至可能是无人看见或视而不见的。一个公开的秘密是:没有哪一个“人间”是现成的观看,而是明明就在我们眼前,却悄然隐藏着自身。 而摄影的“人间值得”,就在于此:世界是等待被发现的——等待在一切有限中,去展现无限的可能性。而这种发现,不可能是一种架空的观念。 流量时代,碎片化的信息取代了完整的叙事,但信息只是一种累积,无法产生连续性。无论其数量有多少,它始终只是一种不断被覆盖的表象,短效、随意、可消费,无法建构真实。所以,物质的丰富无法带来体验的丰富,只会增加消费的欲望和权重。因此,虽然叙事不是摄影的终极目标,但没有叙事的标识、讲述和打捞,记忆和隐喻也就失去了锚点,成为一种模式化的图解和符号的脚注。 在一个经历和经验常常分道扬镳,生存与生活渐渐此消彼长的时代,一切都在加速瓦解,同时更快地生成。在现实不断超越经验的当下,重返经验也成为一种必要。 在简要梳理了种种“消失”之后,我们会发现,拾城与之对抗的样本价值从诞生之初就埋下了伏笔。 拾城的“单幅纪实摄影”特色某种程度上源于《新京报》2003年创办的摄影栏目《城市表情》。这一栏目以单幅特写照片为主,内容为新闻之外的生活之美和自然意趣。甫一开张便迅速受到大众欢迎,并被其他都市报效仿,一度成为一种新的媒介摄影的代表。 如果说《城市表情》是新闻媒体在新闻报道的高频输出中为读者打开的一扇“望向别处”的窗——新闻媒体不仅仅关注非常态的新闻,还关注常态,甚至那些被忽略的常态;那么,透过这扇窗所看到的,是一个时代的表情。正是在那个时代,中国媒体,尤其是以南方为代表的地方媒体在现代意义上的视觉传播机制驱动下,展现出强烈的主体性特征,即充分表达“我”的观看。这个“我”无论是否在主流话语之内,都是面向全世界的。“我”不仅直接到世界的现场拍摄全世界共同关心的事件,表达人类共通的情怀;“我”的影像也是要和全世界的人进行交流的,因此“我”必须使用“世界语”级别的影像语言。有意思的是,当这个“我”被充分释放之后,一方面视觉传播迎来了空前的突破创新与蓬勃发展,另一方面,新闻摄影更加“真实”了,更加贴近生活,更加直抵人心。 拾城分享会海报 其后媒体发展经历了曲折与转型,但拾城一直保持并发扬着这种基因。 他们既继承了中国纪实摄影至今仍然重要的精神内核——以独立自主的姿态关注社会现实、倡导并实践人文关怀,将镜头对准普通人等,又节制了以往报道摄影过度聚焦“非常态”、过度追求“戏剧化”所刻意经营的画面冲击力。这种流于表象的冲击力无法加深我们对世界和他人的理解,只会催生新的偏见和盲区。 7·31特大洪水退去后的房山河滩,北京,2023年11月28日 浦峰 第24届冬季奥林匹克运动会开幕式烟花,北京,2022年2月4日 郑新洽 因此,其一,我们看到,拾城更关注内在的“冲击力”,即“人”在事件动态过程中爆发的人性张力与内心冲突,以“直面惨淡人生”的态度给予弱者最大的共情与支持。例如一系列灾难事件的表现,对比强烈的现场画面不是使人震惊,而是唤起悲悯。高度提炼的影像精准地消除了情绪上的距离感。即使是刻画绝望,镜头也在默默抚慰人心。例如特大洪水退去之后的河滩,一个微小的人影站在地平线的尽头,仿佛站在生死两界的交汇点,沉重但肃穆。其二,真挚松弛,具有强烈代入感的平民情怀。在宏大叙事之外,他们更加关注芸芸众生的衣食住行、喜怒哀乐,并以这些生活细节来反映时代的重大变革。因而每每能够让我们从照片里的陌生人身上看到自己熟悉的影子。其三,现实与超现实的水乳交融。往往在一个正常得几乎平淡、写实得近于普通的画面中,不动声色的一种处理让平淡普通变为别具一格。例如冬奥会开幕式上的烟花,按照新闻摄影的标准,这可能是一张失败的照片。因为烟花并未满天华丽绽放,而是凝结成一团巨大的白气飞腾上升。但正是这种出人意料带来的超现实,使之与“报道”拉开了距离。其实,现实就是最大的超现实。其四,内敛而流动的隐喻和象征。例如半空中的蹦极女孩,背后是城市林立的摩天高楼,巨大扭曲的保护绳贯穿画面——飞速发展的城市化所带来的失重、兴奋、紧张、刺激、快乐与恐惧,尽在其中。拾城没有将隐喻和象征处理成各种符号的机械堆砌,因而远离了固着的生硬,收获了一种自然的流动感。其五,全景式的社会观察与多元探索。纵观拾城十年影像,几乎涉及了所有重要的社会议题:家与国、城与乡、人与自然、苦难与希望,乃至于柴米油盐、生老病死、悲欢离合、沧海桑田。既是一首感人肺腑的凡人歌,也是一卷引人沉思的影像史。这样的体量和质量,都是少见而珍贵的。而在单幅照片之外,拾城也拍摄了大量专题,包括观念化和实验性的作品,呈现出丰富多彩的语言个性和努力方向。如同样是围绕城市地标来表现城市,《广州塔下》与《新苏州河》采取了完全不同的结构和角度;同样是聚焦精神乡愁和社会变迁,《潘庄村》和《逍遥三章》显然气质迥异;同样是抒发生命感悟和生命体验,《榴梿》和《幻想彼岸的锁链》大相径庭……从这个意义上说,拾城也较为集中地体现了当代摄影几种不同的实践面向。多元开放的风格探索与深入现实的立场坚守并不矛盾。相反,拾城正是因此具备生命力。 白云山蹦极跳台,仰身跳下的人,广州,2019年6月7日 陈冲 而所有这一切最终的目的,是在“消失”之处,让“存在”重新显影。 摄影的魅力,在于被拍摄的事物已不再是它本身,而是被它赋予的意味:感情的描述性、情绪的表意性和理念的象征性。正因为照片是静止而局部的,才得以向不同的凝视开放,在各种不期而至的互动中不断丰富、成长。 一个人对于自身的感知、对于该如何行动的疑问,与对于该如何生活的困惑,大多来自外部世界与非本真生活的体验。人工智能带给人类的最大挑战并不是各种生成,而是主体性的争夺。是人机共生还是人机互搏?人类又如何捍卫自身的主体性?就摄影的语境而言,当“此在通过其此情此景的切身感受向自己显现自身”时,我们就能听到灵魂深处的声音: 摄影,始终“在人间”。 唯有如此,才能在“消失”之处,让“存在”重新显影。 李楠,资深图片编辑、评论家、策展人。 首发于《中国摄影》2025年10月刊专题“以群之名——探析中国摄影趣缘群体”。