米歇尔·普瓦韦尔|模拟的再生:生态哲学视野下的扩展摄影

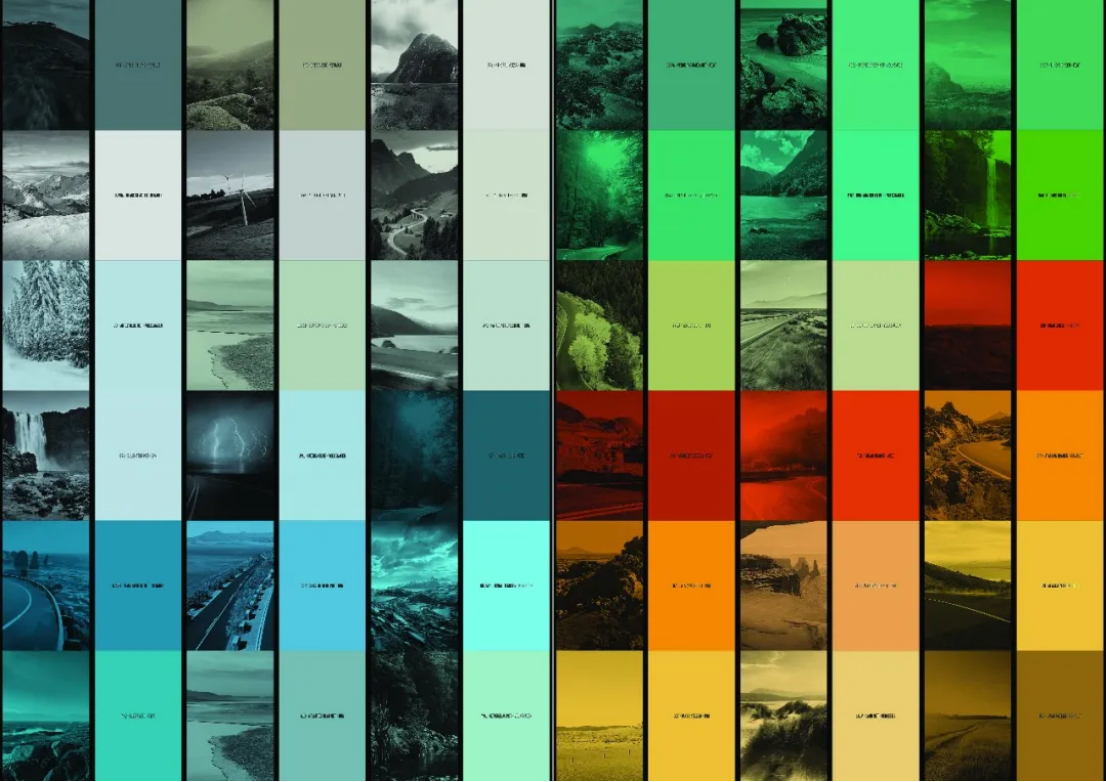

[摘要] 数字革命后,新模拟摄影兴起,它并非单纯复兴银盐胶片,而是涵盖多种感光工艺的文化实践,其核心在于一种生态哲学意识。面对银盐工业的消逝与生态危机,艺术家以过期相纸、污染的土壤、工业残渣等为材料,批判采掘工业的掠夺性与污染性,同时探索植物印相术等实验性工艺,让摄影与受损自然 “共同创作”。这些作品打破摄影标准化观念,赋予废弃材料以审美价值,在揭露生态问题的同时,寻求人与自然的和解与媒介再生,并由此构成当代摄影的反主流文化图景,彰显着独特的生态与艺术价值。 [关键词] 当代摄影|新模拟摄影|模拟文化|生态哲学|实验摄影|物质性 柯达#1,柯达彩色相纸,2015年 塞巴斯蒂安·勒泽 ©Sébastien Reuzé 模拟的再生:生态哲学视野下的扩展摄影 文/米歇尔·普瓦韦尔 翻译/张慧 何为新模拟 在盖蒂博物馆2015年举办的展览 “再造摄影”(Reinventing Photography)中,艺术家们试图重新探索历史先锋派的光化学实验;而2022年汉堡美术馆的展览“摄影的开采:影像生产的生态足迹(Mining Photography:The Ecological Footprint on Image Production)”则聚焦于揭示图像经济的掠夺性逻辑。在这两场展览中,当代摄影呈现出一种双重图景:一方面,摄影作为媒介不断地被重塑;另一方面,摄影试图借由批判性的态度来驱逐自身工业化历史的幽灵。在数字革命之后,模拟媒介的复兴时刻似乎已经到来。为什么选用“模拟”而不仅仅是“银盐胶片”这一表述?这是因为当下的目标是将所有可用的工艺尽数纳入,并进一步想象其替代性的版本。除了在20世纪占据主导地位的银盐胶片之外,历史上还存在许多与其并行共存的感光乳剂,如基于重铬酸盐、铁盐、植物树脂等材料的工艺。摄影的技术领域在不断获得扩展的同时,模拟依然保留着一个常被神化的原则:即光与最终影像之间“持续接触”的关系。这与数字感光元件通过切割与记录信息所造成的断裂形成鲜明对比。如果我们不再以一种过于简单的方式将模拟与数字对立起来⸺因为二者都会引发大量关于信号与材料的转换与变化⸺那么,它们在文化层面上的差异却越发清晰:两者所依赖的手段截然不同,简而言之,就是高科技(high tech)与手工/自制式(bricolage)之间的差别。因此, “模拟”这一概念应被理解为一种文化事实,而不仅仅是一个技术术语。 正是在这样的背景下,我们才会谈到所谓的“新模拟摄影”(Photographie Néo-analogique)。“Néo”这一前缀在艺术史语境中意义明确:它旨在对摄影的模拟方法进行更新与再思考。这里并非简单的重新开始,因为当下的语境已经截然不同。实际上,当代语境深受生态意识的影响,而生态意识正是大多数这类作品的核心所在。它赋予新模拟摄影一种政治维度,同时排除了任何怀旧色彩。新模拟摄影与当下的“重组摄影”(photographie recomposée)同时代,形成了一种真正的反主流文化:艺术家重新运用档案资料,复探历史工艺,并提出“增强型”摄影(如三维表现、技术混合等)。这种新模拟摄影带有某种“生态哲学”(écosophique)的特质。该术语最初由哲学家阿恩·奈斯(Arne Næss)提出,随后由法国哲学家、精神分析学者费利克斯·加塔里(Félix Guattari)进一步发展。其核心概念是将环境、政治与个体议题相互关联。在此我们亦可看到美国哲学家蒂莫西·莫顿(Timothy Morton)的思想:他所称的 “生态思维”强调必须将世界视为一个由丰富相互依存关系构成的网络整体。 摄影因此获得了一种新的“介入”方式。模拟摄影不仅对技术进步的指令漠不关心,它的过时性反而为摄影师们提供了一个脱离数字影像经济的边缘空间。在这里,艺术家得以重新以实验性的方式探索这一媒介,而不再受限于影像生产所定义的使用价值。这种创作的探索性特质使它区别于僵化的传统与技艺。尽管某些艺术家的提案在视觉上可能令人困惑,让人将它们与“实验摄影”相提并论,但传统的实验摄影旨在打破器材的权威、绕开标准化的生产规范,而当下的这些摄影师已不再处于一种僭越的状态中。事实上,自从摄影经历了数字化转型之后,模拟摄影的使用方式早已被弃置。如今,任何愿意重拾这一媒介的人,都被赋予了完全的自由。 如果说模拟技术在工业层面上已经式微,那么它如今正以一种“模拟文化”(culture analogique)的形式得以延续:这种文化在某种意义上反映出我们在数字文化中寻找平衡的需求。更广泛地说,只有当“数字”本身被历史化地看待时,模拟才得以被认定为一种文化。对于那一代伴随互联网成长、被称为“后数字时代”的新群体而言,他们已经与技术创新的意识形态拉开了距离。 直到20世纪末占主导地位的模拟文化,过去从未需要被特别命名。它在某种意义上是自然而然的存在。人们的日常生活在很大程度上都是在“不知不觉”中以模拟方式展开的,直到生活逐渐被屏幕和算法所媒介化。悖论的是,正是人类迈入“数字人”(homo numericus)的历史阶段,模拟文化才得以重新发现:它作为一种认知能力,让人们得以将一切形式的 “接触”视为一种体验并赋予其价值。 在这一背景下,摄影出现了一个意想不到的反弹:它的目的似乎不再仅仅是生产图像。2023年,法国国家图书馆举办了展览“物质的考验”(L’épreuve de la matière),汇集了大量艺术作品。这些艺术家的作品向我们呈现出摄影不一定与“影像”画等号,而是与一种富有表现力的意象形式相关。在此,化学、材质、光线、纸张或其他构成摄影的要素都得以被展现与思考。简单的“抽象”一词已无法定义这些实践,因为它们赋予摄影一种非常具体的存在感。在新模拟摄影中,不再是影像本身传递信息,而是所使用的工具与材料向我们传达了属于我们时代的讯息。 “模拟崩塌”影像投影结合雕塑装置,2024年 卢卡斯·勒费尔 钢制台面之上陈列着100块经湿版火棉胶工艺乳化处理的iPhone屏幕 ©Lucas Leffler “土壤的见证”系列,地表下30厘米处土壤色谱分析,2022―2024年 阿奈斯·通德尔 ©Anaïs Tondeur 银盐的终结与未来 许多作品都将银盐摄影的消逝本身作为主题。艺术家们借由重访这一媒介经济史中的事件,即摄影的一种“死亡”来创造出关于一场工业灾难的标志性叙事。他们指向了一个重新奠基的时刻:这一时刻见证了20世纪银盐摄影工业地平线的远去,同时标志着模拟影像进入了一个以艺术为核心的新时代。在尝试清算源自采掘工业的污染性摄影遗产的同时,当代摄影师们确立了自身“生态哲学”的身份。毁灭的图像工厂,尤其是柯达的陨落,成为不同世代摄影师共同的灵感源泉。2012年,加拿大艺术家罗伯特·伯利(Robert Burley)出版了意味深长的著作《黑暗的消失:模拟时代终结之际的摄影》(The Disappearance of Darkness. Photography at the End of the Analog Era)。其中一张标志性图像,记录了众人围观法国索恩河畔沙隆(Chalon-sur-Saône)柯达工厂的爆破现场,而工厂所在的城市正是尼埃普斯发明摄影术的摇篮。对于伯利而言,这一影像象征着从工业世界迈向信息世界的转折:它不仅是银盐时代终结的隐喻,也是一种通过记忆迈向未来的姿态。2015年,定居布鲁塞尔的法国艺术家塞巴斯蒂安·勒泽(Sébastien Reuzé)在这一被重新书写的历史中完成了一个奠基性的举动。这个举动带有杜尚式的意味:在他参观同一柯达工厂的废墟时,偶然发现了一盒虽然过期但完好无损的相纸,并以此创作了作品《柯达#1》(Kodak#1)。艺术家将盒子打开,仅仅将这些相纸显影、曝光,却并未用它们来印制任何影像。这些纸张的化学色彩呈现出油润而神秘的层次:染料的浓度变化与乳剂的光化学不稳定性共同作用,使画面泛出蓝、红等独特的工业化学色调,而这一化学体系如今已然消逝。这些纸张带着自身“过时”的印记,既是版本之初的孤本(一段消逝史的首件作品),又是被纪念的遗物。 将近十年后,新一代艺术家再次运用这种工业灾难的修辞手法,但此时他们的视角更加生态化,同时试图建立一部关于时代消逝的宏大叙事。在2024年初于布鲁塞尔高等视觉语言研究院(ISELP)举办的展览《批判物质》(Matière critique)上,比利时艺术家卢卡斯·勒费尔(Lucas Leffler)呈现了名为《模拟崩塌》(Analog Collapse)的大型装置。艺术家将2007年投影于建筑遗址上的柯达工厂生产过程的档案影片进行重新拍摄,再将其投影至大型屏幕上,同时屏幕前面摆放着破损的智能手机(部分毁坏、凹陷、变形)。这些手机的屏幕已被拆下,取而代之的是涂有湿版火棉胶的玻璃板,板上呈现着柯达罗切斯特工厂建筑爆破瞬间的烟云。艺术家将其称为一种“废墟中的苹果店”,这象征着柯达对苹果的反击(iPhone的使用寿命显然比模拟设备更短),从而在作品中将工业史与技术史相互对话。 2023年,毕业于伦敦皇家艺术学院的法国艺术家阿奈斯·通德尔(Anaïs Tondeur)也以柯达工业灾难为题展开创作,但她的视角更为生态化,意在实验性地处理工业生产的遗迹。她在巴黎近郊文森市⸺柯达公司在欧洲最大的一处厂址⸺创作名为《土壤的见证》(Le Témoignage des sols)的作品。艺术家将自己亲手感光处理的摄影纸埋入旧厂区不同深度的土壤中,而该地的净化问题至今仍引发居民争议。她仿佛在追问:“胶片时代的污染还残留着什么?”当这些纸张在数月后被掘出,卷起或铺展在木架上时,其表面呈现出受污染土壤与感光层之间化学反应所留下的痕迹。它们是无相机、无光照的摄影实验,犹如葬礼式的色谱。棕红色与橙色交织的物质肌理,与档案照片中柯达-帕泰烟囱倒塌的场景相对照,形成一种记忆的、源自地下的回应。到了2020年代,生态哲学摄影展现出多样的面貌,它们无不向影像工业发起挑战。卢卡斯·勒费尔同样以胶片工业污染为作品原料,创作了《银之溪流》(Zilverbeek,2019)。他在安特卫普附近采集了来自爱克发(Agfa)旧厂污染河道的淤泥样本,重现了昔日工人如“淘金者”般从河中采集银残渣的动作。艺术家以这些淤泥制成乳剂,涂覆于影像载体上。作品介于现代炼金术与生态议题之间,河流与工厂的景象宛如后工业时代的化石。 对采掘工业的批判在此获得史诗般的维度,同时也滋养了摄影史学的更新。法国艺术家达夫妮·勒·塞让(Daphné Le Sergent,出生于韩国)创作的《银色记忆,稀有之欲》(Silver memories, le désir des choses rares, 2021)正是这一宏大叙事的代表。她的电影与装置作品以纪录片式的虚构结构,回溯摄影工业的历史脉络。作品最初在巴黎近郊的法兰西岛摄影中心展出,观众需如淘金者般跨越长长的木桩,仿佛逆流而上,追溯影像与矿物的源头,最终抵达一块巨大的银幕前。作品以经济史为线索,讲述了贵金属银如何支撑20世纪影像工业的发展,并揭示资源枯竭与银价上涨之间的关联。这一叙事也阐释了摄影工业在上世纪末陷入盈利危机、被迫发明新经济模式,从而催生数码影像的历史转折。 拉拉·塔贝特的作品“一条河”摄影装置现场,2018年 ©Gilbert Hage “生者”系列,石油 V,2022 年 马修·加夫苏 哈内姆勒金属面摄影纯棉纸颜料打印,经原油染色处理 ©Matthieu Gafsou 模拟影像时代的遗物:一种生成性的考古学 这些充满诗意与批判性的作品,共同参与了模拟摄影新神话的建构。这已不再是围绕技术进步或讨论影像“真实”与否的神话,不再追求速度更快、影像更清晰等技术性能,而是一种关于媒介自身及其生产过程的神话:暗房、感光化学物质、相纸等,都成为摄影时代的遗迹与标志。然而,也许更重要的是,正因其稀有或过时,这些不再依附于功用而得以自足的材料,被重新赞颂为具有审美潜能的存在,而非仅仅是服务于影像生产的工具。早在世纪之交,这种“考古学维度”便已显现,尤其是在加拿大艺术家米歇尔·康波(Michel Campeau)或其同胞罗伯特·伯利(Robert Burley)的作品中。拍摄旧暗房、摄影器材商店,或重新发现展示摄影行业的工业档案,构成了一种关于技艺记忆的再现,也为摄影媒介的历史人类学作出贡献。其中最具象征意义的现象,也许就是使用那些已在市场上绝迹的摄影相纸。自实验室全面转向数码技术后,这些相纸虽在库存中仍有余量,却终将耗尽。于是,摄影师们在各处搜寻这些早已停产的摄影基底(包括玻璃底片),并展开一场真正的寻宝之旅,而这些材料的保质期早已被远远超越。 在这里,正是那些被时代淘汰的工业材料⸺因其化学不稳定性而充满偶然性的物质⸺成为艺术创作的主题与对象。它们在光线、显影液的作用下会做出怎样的回应?摄影师们如何在大量失败的实验中,使这些基础元素成为创作的主体?美国艺术家艾莉森·罗斯特(Alison Rossiter)堪称“过时艺术”的代表人物,其系列《过期相纸》(Expired Paper, 2019)中便是核心实践。作为影像修复与保存问题的专家,她收集了大量摄影载体(部分可追溯至19世纪末),并将其作为实验场。这些因老化产生奇异视觉效果的相纸作品,往往没有可识别的图像,仅凭“载体”本身的显影痕迹展现其表现力,带领观者进入一场穿越时间的旅行。法国摄影师纪尧姆·祖伊利(Guillaume Zuili)则将摄影的取景与材料紧密结合,他常使用早已停产的相纸进行显影,这些纸张成为其影像语言不可分割的一部分。这位长期定居洛杉矶的法国艺术家,借助材料特质构建了独特的图像世界。 瑞士艺术家二人组弗朗索瓦丝与丹尼尔·卡尔捷(Françoise et Daniel Cartier)或许将过期相纸的审美化推至极致。他们自1998年起持续进行创作的《等待与观看》(Wait and See)系列,以摄影相纸的彩色矩形为基础,采用极简的悬挂展示。其独特之处在于:这些相纸直接暴露于光线之下,随时间推移发生反应,展示过程本身即成为一场“生命体进化”的历程。相纸的感光性记录下光的痕迹,而来自不同时代、成分各异的相纸,共同构成了视觉上的和谐感。它们如同运动中的单色画,在严谨的构图中融合了稳定的形式与短暂的诗意。作品揭示了每一种摄影载体⸺无论品牌、时代、化学组成还是保存状态⸺都会呈现出不同效果,进而打破了摄影标准化的固有观念。2015至2016年,他们在比利时沙勒罗瓦博物馆展出的《未被拍摄的图像:摄影相纸档案》(The Never Taken Images. Photographic Paper Archive),进一步将他们的创作纳入摄影史脉络,将感光实验确立为真正脱离影像依赖的艺术生产形式。 这类实践可被视为一种“向上循环”(up-cycling)的形式,即将因失去使用价值甚至具有毒性的物质,通过艺术转化获得新生。相纸的再利用恰恰展现出媒介再生的力量⸺将工业制品转化为艺术实验的载体。匈牙利艺术家马特·多博凯(Máté Dobokay)的创作正是以实验室过程的再诠释为核心。他在2020年创作的装置作品《显影至耗尽》(Developing Till the Exhaustion)中,将若干等尺寸的感光相纸定期浸入显影液,随着时间推移,化学反应的效能逐渐衰减,相纸从黑转白,最终形成一幅巨大而渐变的化学衰竭图表。而他对相纸的探索,更凸显其对单色美学的迷恋。其作品《灰/定影纸》(Gray / Fixed Papers, 2016)直接引用绘画史脉络,并以其提出的“具体摄影”为理念,让感光化学物质本身与抽象艺术的激进理论展开对话。 意大利摄影师吉吉·奇法利(Gigi Cifali)则更直接地将生态议题与绘画性表达相结合,聚焦于环境退化与生态正义问题。他的作品《白如海水》(White Like the Seawater, 2021)便聚焦受污染的第勒尼安海沿岸:工业排放的碳酸钙残留形成了一片洁白海滩,作品探讨的正是这片海域海水在色觉上的变化。他采用柯达360胶片(35毫米规格)进行近距离拍摄,再以富士亚光纸放大输出,呈现出一种白色有机质的熔融感,既具触觉又富有诗意。 “真实色彩”系列,枯竭的风景,2021年 马修·阿斯林 双联作品,负碳足迹墨水、水性汽车漆与钢材创作©Mathieu Asselin “天堂”系列,禁止通行,2020年 马克西姆·里谢 以松灰调制的树脂版摄影作品,基底为 640 克法布里亚诺艺术家专用纸上的无毒明胶颜料©Maxime Riché 在破碎的自然中进行创作 如果说当代摄影中存在一种“生成性的考古学”,一种将前数字时代的影像工艺重新纳入创作体系的方式,那么在生态意识的语境中,人们也确实相信:艺术家可以在面对地球退化状态的同时进行创作。这不仅是为了揭露问题,更是为了回应人类学家安娜·洛文豪普特·青(Anna Lowenhaupt Tsing)所提出的“第三自然”概念:即在那些被污染的环境中,反而滋养出某些生命形式,如真菌、病毒或其他常被视为敌对人类的生物。 正如阿奈斯·通德尔与卢卡斯·勒费尔的实践所显示的那样,摄影媒介本身可以由污染地球的微粒构成,而艺术实验的目标在于探索这些污染元素或生态灾难的产物,究竟能对摄影“做”些什么。这并非一定是去表现被破坏的大自然,而是与被破坏的大自然“共同创作”。这种摄影是工业时代影像历史与污染自然的某种和解,似乎是两段负面历史相遇后所孕育出的丰饶之果。法国摄影师科琳·茹尔当(Coline Jourdan)在《红河的暗影》(Les Noirceurs du fleuve rouge, 2019)中,于西班牙的廷托河(Rio Tinto)流域创作,这条河的红色来自长期采矿活动造成的污染。她用被污染的河水冲洗黑白底片,河水的酸性侵蚀胶片,使得河流的毒性在影像中得以显现。本为医学生物学家的黎巴嫩艺术家拉拉·塔贝特(Lara Tabet),在作品《三条河与三座湖》(Three Rivers and Three Lakes, 2018)中,通过摄影化学与生物元素的交互作用,揭示环境污染引发的生态问题。她从受污染的水体中取样,培养出细菌并让其重新“接种”到摄影胶片上。这些悬挂的大幅摄影纸装置,呈现出被生物作用改变的色彩与形态。 比利时艺术家德里斯·塞格斯(Dries Segers)同样将受损的自然视为潜在的合作者,而非被动的对象。他的系列作品《泥迹图》(Mudgrams, 2023–2024)便以此为原则:在安特卫普附近采集受污染的土壤样本,将其直接接触银盐胶片,让“化学与化学”相互作用。不同程度的毒性在影像上显现为色调的强弱与形态的变化。同样的逻辑出现在作品《回应之雨》(Responding Rain, 2019—2023)中:感光基底被直接暴露在雨水之下,与空气和水中的污染物发生反应,最终形成抽象的、色彩流动的影像表面。艺术家保留了柯达 Portra 160 胶片的边框,使观众意识到其创作方法内含的摄影本质。瑞士摄影师马修·加夫苏(Matthieu Gafsou)在大型摄影专题《生者》(Vivants, 2018—2022)中,将私密影像、风景与构成性摄影融合,以原油为媒介,在冲印时让油的虹彩覆盖底片,为过期的纪实影像披上光谱般的多彩外衣。法国摄影师马克西姆·里谢(Maxime Riché)则在《天堂》(Paradise, 2023)中以美国的山火为题,采用早已停产的红外胶片进行拍摄,使被焚毁的景观在影像中显得更加炽烈。在冲印阶段,他采用“树脂版印相”(résinotype)⸺一种以天然颜料和柠檬酸明胶为基础的无毒工艺,并以现场采集的灰烬生成黑色颜料。该项目汇聚了前述所有方法⸺胶片的过时性、印相的实验性、以采集材料作为乳剂成分、极度减少化学制程的使用⸺这些组合手法似乎是在控诉与复原之间寻找平衡。法委混血摄影师马修·阿斯林(Mathieu Asselin),以调查孟山都公司(Monsanto)的项目(2018)而闻名,他在《真实色彩》(True Colors, 2023)中探讨“柴油门”(Dieselgate)事件,通过回收汽车排气管残留物,与水基喷墨颜料混合,用以在钢板上丝网印制影像。 当污染的自然以植入的形式进入摄影媒介,这种负面印痕矛盾地成为美学探索的源泉,催生出一种“病态的美”。在伴随“人类世”论述的抽象实验摄影中,这种生态哲学式摄影有时也转向“堆肥化”现象,即探索媒介与尚存生命力的自然之间的相互作用。从污染到堆肥,从阴暗到复苏,摄影与再生、循环等议题交织在一起,形成一种创造性的土壤。真菌与细菌不再只是腐化的象征,而成为与生命共作的实验方式。韩国艺术家吴承焕(Seung-Hwan Oh)的系列《无常》(Impermanence)即以此为题,将真菌与人物肖像接触,让霉菌在照片上“生长”:面孔与身体被这些自然生成的“故障”所改变,呈现出令人不安的陌生之美。摄影史学家吕斯·勒巴尔(Luce Lebart)以法国摄影学会的档案为基础,出版了小册子《霉菌之美》(Mold is Beautiful),颠覆了传统的美学观念⸺霉菌,从保存摄影作品的天敌,摇身一变为审美的生产者。这一价值反转也可见于法国艺术家索菲·卡尔(Sophie Calle)的展览《美丽地结束》(Finir en beauté,阿尔勒摄影节,2024),她将受水灾损毁的照片陈列在潮湿环境中,使有机变化得以持续,从而让“毁坏”本身成为创作的原则。如果说卡尔的作品并未明确表现生态意识,那么美国艺术家马修·布兰特(Matthew Brandt)则在《瓦伊阿奈》(Wai’anae, 2015—2016)中以此为核心。他早在《湖泊与水库》(Lakes and Reservoirs, 2012—2013)中就以湖水冲洗风景底片,将自然物质直接融入化学过程。而《瓦伊阿奈》的拍摄地位于夏威夷瓦胡岛(Oahu)的瓦伊阿奈地区,艺术家以传统风景摄影的方式拍摄后,用香蕉叶将照片包裹、卷起并埋入土中,重演夏威夷的葬礼仪式。土地由此在影像中“发声”:土壤的成分、湿度以及与感光纸作用的微量物质共同染化照片。展开后,那些卷曲留下的对称痕迹宛如巨大的罗夏墨迹测验(Rorschach test,国际上著名的人格测验之一,使用的材料是十张墨迹图形)。 瓦伊阿奈927214,2015年 马修·布兰特 ©Matthew Brandt 日本艺术家石桥英之(Hideyuki Ishibashi)的创作则集中体现了上述问题意识,并蕴含复原与共生的意义。受法国北加来海峡大区委托,他于2023年创作《发色团》(Chromophore),重访象征工业革命遗产的采矿区。十多年后重返旧地,他发现黑色矿渣堆已被野花覆盖,仿佛自然重新占据了空间。他在十二个矿区进行红外摄影以识别植物种类,并采集植物色素,用于重制19世纪流行、后被画意派摄影师继承的重铬酸胶印相法。石桥还提炼植物香精,为每个地点制作独特气味,并以感光滤纸和从土壤中提取的溶液制作“地面镜像”⸺色谱图。这些影像仍在光线中持续变化,呈现出活体般的状态。这种将工业遗址、生态转化与记忆结合的摄影实践,为“再生的摄影”提供了新的视角,也展现出人与自然之间的重建与和解。 一种生态哲学式摄影? 实现彻底的生态化的摄影,是许多艺术家通过植物印相术(phytotypie)实践为自己设定的挑战。这一统称涵盖了一系列以植物感光性(尤其是叶绿素)为基础的印制方法,其中最受欢迎的一类是花汁印相术(anthotypie),即利用花朵所提取的感光乳剂进行图像印制。这种方法早已为人所知,却一度被遗忘。它最初由苏格兰学者玛丽·萨默维尔(Mary Somerville,1780–1872)于1842年发现,但由于植物影像无法定影,当时并未被延续。如今,当生态价值被置于影像稳定性之上,这项曾被扼杀于摇篮的发明在当代艺术中获得重生。某种意义上,这是一种光化学价值的颠倒:摄影的短暂性不再被视为缺陷,而是成为一种美德。 如同生命般易逝、自然般脆弱、人类世中受侵蚀的生态体一般,花汁印相作品通过呈现消逝,深刻映照了当下时代。值得注意的是,“短暂艺术”(如大地艺术、行为艺术等)早已成为当代艺术的重要范畴,它赋予作品的非永恒性以崇高地位。正是在这一背景下,美国艺术家克里斯汀·埃尔夫曼(Christine Elfman)创作了《定影与褪色》(Fix and Fade, 2014)与《物之幻影》(Objects Apparitions, 2017),皆以花汁印相术为基础。在研究罗切斯特大学图书馆与乔治·伊士曼摄影博物馆的历史工艺后,她尝试了鸢尾花、大丽花等多种植物材质。通过让纸张在阳光下长时间曝光,利用自然的褪色与显影过程,形成描绘静物的图像。在展览中,埃尔夫曼将不同稳定性的摄影作品并置,从而呈现存在的循环与衰败的主题。 花汁印相术同时具有生态-社会之维度:它简便易行,甚至富有趣味,非常适合在面向大众或儿童的教育工作坊中使用。用花园的果实制作影像,直观地揭示了一种短链而良性的视觉生产循环。然而,这种方法同样引发了关于化学与美学的深入研究。法国艺术家安娜-卢·比佐(Anne-Lou Buzot)十多年来在法国国立路易·卢米埃尔高等学院实验室中的研究成果,构成了独特的实验集合。科研与创作在此结合,形成了一系列紧贴生态议题的美学试验。有时,这类创作聚焦于宏大的主题,如法国摄影师莱娅·阿布尔丹(Léa Habourdin)以原始森林为主题展开的植物印相实践。她深入森林拍摄,并以采集到的植物制成感光乳剂,印制照片。每一幅作品都呈现出取样植物的独特色调(如苔藓或花卉的颜色)。展出时,这些影像被安置在类似祭坛画的折叠窗内,观众需亲手打开才能观看;而每一次观看都会因光照侵蚀图像,为下一位观众留下更为“褪色”的视觉体验。 影像-森林,植物颜料棉纸印制,2021年 莱娅·阿布尔丹©Léa Habourdin 色素变化-生产行为,树脂里的叶绿素印相作品,2020—2024年 阿尔穆德纳·罗梅罗©Almudena Romero 然而,这种无常的美学与伦理,也可被重新转化。如西班牙艺术家阿尔穆德娜·罗梅罗(Almudena Romero)在其作品《家庭相册》(Family Album)中所展现的那样。此作是其大型创作项目《色素变化》(The Pigment Change, 2020–2024)的一部分。她将家庭照片的底片投射在发芽的豆瓣菜上,使影像“生长”于植物表面(图像的白色部分不透光,因此植物保留原色)。在另一件作品《生产的行为》(The Act of Producing, 2021)中,她以叶绿素的感光性制作手印图像,重现采摘姿态,再以树脂物质将影像定格。罗梅罗提出一种生态立场:数字实践依赖于开采性工业与高能耗的存储逻辑。而越南裔美国艺术家平·丹(Binh Danh)同样运用叶绿素摄影,但在其具有开创性的作品《不朽:越南与美军战争的残迹》(Immortality. The Remnants of the Vietnam and American War, 2002)中,他进一步探讨记忆主题:他将越战新闻影像投射在热带植物的宽大叶片上,使媒体记忆与自然见证者的记忆交织,成为历史的“绿色幸存者”。 这种批判意识同样贯穿于比利时艺术家、学者与行动者克里斯托夫·弗兰肯(Kristof Vrancken)的创作核心。他主张摄影必须在形式与内容上同时体现生态意识。在其驻留项目《催化》(Catalyse, 2023)中,他于法国北部的圣奥梅尔地区拍摄了因污染而受损的景观(包括各类废弃物),并以接骨木与罂粟花制作感光材料,采用长达三周的超长曝光方式。在英国,汉娜·弗莱彻(Hannah Fletcher)提出了“低毒摄影”(lower toxicity photography)的理念。她于2019年创办了可持续暗房(Sustainable Darkroom),组织集体工作坊,旨在构建良性实践共同体,并在影像领域倡导低技术、低能耗的理念。这种“有机摄影”既带有生存主义的姿态,又是一种未来主义的提案:在每个环节寻找中性物质,使显影过程尽可能减少生态足迹,甚至实现零污染暗房。 摆脱人类中心主义⸺然而创作的主体仍是人类⸺似乎是个悖论。但诗性想象提供了出路:通过摄影,构建一个自然元素得以自我显现的世界。摄影在此成为通往超越人类感知界限的时空入口。但由此产生了一个新的矛盾:人类通过摄影表达自身的“非在场”。因此,“去人类化”并非“非人性化”,而是一种寻求和解与修复的尝试。 当多夫·阿卢什(Dove Allouche)在作品《岩像图》(Pétrographies, 2015)中用一片钟乳石薄片作为透光底片时,他让我们看到一幅由自然自身完成的“自画像”。自然不再是被认知的对象,而成为能够思考世界的行动者。近十年后,比利时艺术家兼研究者洛尔·维南(Laure Winants)在北极考察中,基于科学团队采集的永冻土样本,创作了《时间胶囊》(Time Capsule, 2023–2024)。这些样本中有的含有三亿年前的微小氧气气泡。她在样本融化的过程中,让这些“考古性物质”与胶片直接反应,释放出的远古氧气在显影中形成波纹与色彩,呈现出地质与时间的共鸣。 “盲冲断层”系列,11072023-22072024-08,彩色冲印照片、灰尘、微生物,2023—2024年 道格拉斯·曼德里©Douglas Mandry 让记录装置与自然元素以最基本、原初的方式互动,即光影印相(photogramme)已成为当下最受欢迎的艺术实验之一。这些由遮挡或色素反应形成的光影痕迹,脱离了传统暗房与感光化学材料,成为人类赞颂光之作用的媒介。法国艺术家尼古拉·格罗斯皮耶(Nicolas Grospierre,定居波兰)自2016年起创作的《日光印相》(Héliogrammes)系列,便是在草地上将覆盖与暴露的天鹅绒布框架长期置于阳光下,让自然之光绘制图像。瑞士艺术家道格拉斯·曼德里(Douglas Mandry)也以类似方式创作,但旨在揭示资源开采的逻辑。他自2022年起创作的《盲冲断层》(Blind Thrust Faults)系列,以石矿与大理石采场的彩色照片为底片,放置回拍摄原地,由现场石块压住固定。经过数月乃至一年,图像在自然力量作用下分解出多层色彩,而被石头覆盖的部分则保留了原貌。 光影印相也可以重返暗房,而法国艺术家索菲·泽农(Sophie Zénon)以其历史学与民族学背景,借此探讨自然与人类创伤的关系。她与植物学家弗朗索瓦·韦尼耶(François Vernier)合作,采集所谓“战争植物”,即生长在古战场、军队或难民行进路线上的植物,其种子与孢子随人类活动的传播而存续。系列作品《蓝眼草》(L’Herbe aux yeux bleus, 2020—2023)以在法国洛林地区的实地调查为基础,艺术家将从花至根的完整样本带入实验室,在印相师迪亚曼蒂诺·金塔斯(Diamantino Quintas)的协助下,以大幅感光纸制成植物印相标本。植物被轻放在相纸上,经过曝光,生成独一无二的图像。植物既是历史的见证物,也是其产物,同时是人类行为的痕迹。这种影像可追溯至威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(William Henry Fox Talbot)的“光绘摄影”(dessins photogéniques)起源,形成一种生态—历史类作品,使记忆以全新的、鲜活的形态呈现。 由此可见,“新模拟摄影”已成为当代模拟文化的前沿阵地。它体现出强烈的生态哲学意识,在银盐工业消逝的背景下重新获得批判性诠释。摄影是否仍与艺术保持半个世纪以来的同时代性?它的审美与伦理合法性是否仍依附于当代艺术的标准?如今,许多自称为艺术家—研究者的摄影师将科学实验与艺术创作结合,这一“新模拟摄影”的范式,或许更接近科学而非艺术?历史的距离或许将会为我们揭示答案。而在当下,这一新兴摄影类别获得社会认可的场域,依然是博物馆、画廊与当代艺术市场。 本篇文章原载于巴黎先贤祠—索邦大学(巴黎第一大学)摄影史教授米歇尔·普瓦韦尔的专著《当代摄影》(La Photographie Contemporaine)中。该书由法国弗拉马翁(Flammarion)出版社于2002年首次出版,此后多次再版,并于2025年5月推出第四版。作者在每一次新版发布前,均会根据当代摄影的最新发展对内容进行修订与增补。自2018年第三版以来,作者敏锐捕捉到摄影在气候变化与人工智能迅速发展背景下的深层嬗变。因此,在今年的增订版中,作者适时增加了第八章节《模拟的再生》以及探讨人工智能摄影的第九章节,以回应摄影语言的重塑。经作者授权,《中国摄影》杂志社刊载了第八章节《模拟的再生》的中文译文,副标题为新增。 米歇尔·普瓦韦尔,巴黎先贤祠—索邦大学(巴黎第一大学)摄影史与当代艺术史教授、策展人。近期著作有《当代摄影》(La photographie contemporain 增订版 2025)、《当代摄影中的反文化》(Contre-culture dans la photographie contemporaine, 2022)、《法国摄影五十年:1970年至今》(50 ans de photographie française, de 1970 à nous jours, 2019)。 张慧,常驻巴黎的摄影史与当代艺术史学者、巴黎先贤祠—索邦大学(巴黎第一大学)摄影史博士候选人、艺术史论著作译者。译著有《摄影美学:遗失与留存》(与陈庆合译,2022)等。 本文首发于《中国摄影》2026年第1期“专题”栏目,注释从略